|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование | Автор книги - Альберт Еганян

Cтраница 125

Концессия с «платой за доступность»

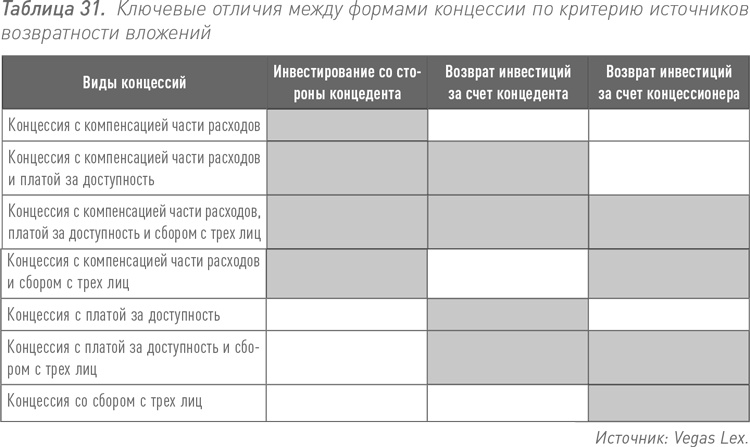

Концессионное соглашение с «платой за доступность» («концессионное соглашение с платой концедента») – это такое соглашение, которое включает в себя обязательство концессионера по выполнению всех или части работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и капитальному ремонту, технической эксплуатации (содержанию) объекта концессионного соглашения. В этой части отличий от предыдущей версии нет. С передачей в собственность концедента имущества, созданного в процессе реализации соглашения сразу после его создания (введения в эксплуатацию), – тоже все так же. Это общее правило по крайней мере последние лет десять с появления концессии в России: в рамках любой концессии создается государственное или муниципальное имущество. С момента его создания, по условиям КС, его необходимо передать концеденту. Практически всегда у потенциального концессионера возникает достаточно простой вопрос: «Это что же получается? Я все сделал, передал властям, а потом снова с ними договариваться про управление тем объектом, в который я уже проинвестировал?» Ну конечно, ответ – нет. Все стадии описаны в КС в полном объеме, и даже после передачи объекта в собственность концедента права частной стороны на управление им возникают автоматически, будучи весьма полно прописанными в теле основного соглашения. В соответствии с правилами и сложившейся практикой, в рамках соглашений в формате «платы за доступность» частная сторона (концессионер) традиционно осуществляет сбор платы с итоговых потребителей проекта не в свою пользу, а в пользу публичной стороны (в отличие от предыдущей модели). А она, в свою очередь, осуществляет в пользу частной стороны два вида платежа – инвестиционный и эксплуатационный. Первый – в рамках оговоренного сторонами срока (который может быть и меньше, чем срок КС) поэтапно возвращает инвестиции частной стороны с установленной в соглашении нормой доходности. Эксплуатационный же платеж покрывает затраты стороны на стадии эксплуатации и поддержания в состоянии технической пригодности объекта соглашения. Как мы видим, эти две концессионные формы принципиально отличаются друг от друга в первую очередь тем, на что они мотивируют частную сторону. В первом случае – ориентир на коммерческую эффективность и самоокупаемость. Во втором – на содействие публичной стороне в выполнении ее публичных же функций по обеспечению доступа к той или иной инфраструктуре для населения, или бизнеса, или иных публичных органов. Именно поэтому она и называется концессией «с платой за доступность», где ключевое – обеспечение «доступности». Основная задача – гарантировать доступность тем или иным заинтересованным кругам к качественно созданным и эксплуатируемым объектам. Выполнение именно этой задачи отражает структура платежей со стороны властей в рамках проекта.

Микс: концессия с «платой за доступность» и с «прямым сбором платы»

С недавних пор в нашей стране возможны проекты, в рамках которых сочетаются обе описанные выше модели. Фактически получается смешанная концессионная форма, сочетающая в себе и «плату за доступность», и «прямой сбор платы». При этом отличительные черты каждой модели сохраняются в рамках смешанной формы. Еще предстоит выработать универсальные методики оценки и финансового моделирования подобных проектов. Существует несколько ключевых сложностей в подобной форме структурирования. Во-первых, собирается ли плата в пользу концедента или в свою пользу и каковы пропорции. Во-вторых, в какой части инвестиционный платеж и эксплуатационный платеж стыкуются с указанным выше сбором платы. Это только вопросы верхнего уровня, ответы на которые предстоит давать еще на самых ранних стадиях подготовки – при формировании конкурсной документации будущего проекта. Возможности реструктуризации концессий

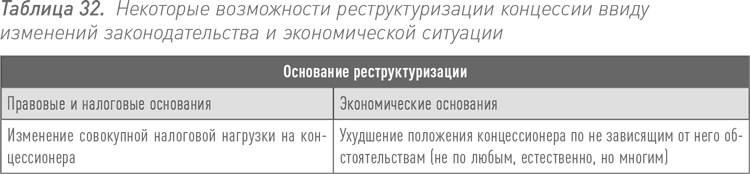

Как мы выяснили в предыдущих главах книги, статистика неумолимо свидетельствует о том, что нет такой концессии, которую не хотелось бы реструктурировать. И в половине случаев такие желания не просто обоснованны, но и на самом деле приводят к реструктуризации. Концессии в среднем заключаются на десять – тридцать лет, хотя законодательство дозволяет и большие сроки. Бюджет даже среднего концессионного проекта – это весьма серьезные деньги. Инвестору предлагается их вложить на очень длительный срок, но при этом на пути проекта стоит значительное количество политических, экономических, управленческих, финансовых и иных рисков, которые могут не просто свести все бенефиты частной стороны к нулю, но еще и породить убытки. Понятно, что часть этих рисков им управляема и он сам будет причиной своих неудач. Но как быть с различными не управляемыми концессионером факторами, которые не просто могут свести к нулю все его достижения на иных фронтах, но при этом и вовсе не зависят от его действий? Инфляция, валютные риски, наступление обстоятельств непреодолимой силы – вот только весьма краткий список примеров. Понятно, что если бы концессионные проекты были усеяны неуправляемыми и срабатывающими со временем рисками, то они не были бы столь популярны в среде квалифицированных участников рынка. Значит, или рисками можно управлять в той или иной степени, или концессионер, входя в проект, считает, что в процессе переговоров (между выигранным конкурсом и подписанием КС) он сможет дополнительно отторговать публичную сторону по условиям. Или третий вариант: концессионное соглашение оставляет возможности для реструктуризации обязательств сторон в случае срабатывания какого-либо из неуправляемых рисков. Формально одними из ключевых в списке неуправляемых концессионером рисков являются в основном риски законодательного и макроэкономического характера. В правовой доктрине, конечно, существует концепция «дедушкиной оговорки», пришедшая к нам из права иных стран: положение инвестора не должно ухудшаться по отношению к тому, каким оно было в момент заключения договора. Но мы представляем себе ситуацию, при которой в концессии, например, на тридцать лет стороны на второй год пойдут судиться между собой? Не утверждаю, что так вовсе нельзя делать. Пример концессии по аэропорту Пулково тому подтверждение, правда, это было не на второй год и не ввиду изменения законодательства. И все же отстаивание в суде «дедушкиной оговорки» – слишком хлопотное занятие. Поэтому юридические, налоговые и макроэкономические риски в значительной степени перекрываются возможностями для реструктуризации, которые предоставляет концессионное законодательство.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно