|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Азбука аналитики | Автор книги - Юрий Курносов

Cтраница 22

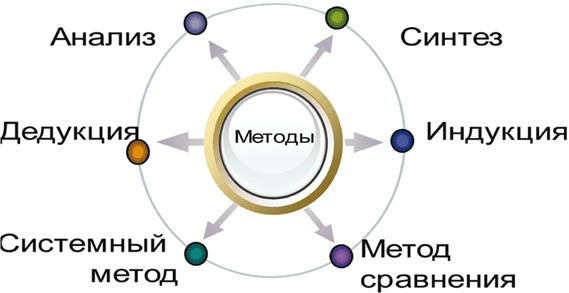

Третья часть «методологического знания» – это инструментарий. По своему богатству – это наиболее ёмкая часть методологии, это её боевой интеллектуальный арсенал. Сюда входит огромное число методов, методик, приёмов, способов и средств обработки информации, доказательств и экспериментов. Всего их более сотни. Я не хочу здесь спорить от том, чем метод отличается от методики (в моём понимании методика – это процедура выбора методологических средств – в первую очередь методов – для решения конкретной задачи познания и определение последовательности их использования) или о том, чем приём отличается от способа. Пусть этими дискуссиями занимаются философы, специалисты по словотворчеству и бесконечно уточняют дефиниции. Для нас более важным является применение этого арсенала на практике. Основные методы исследования широко применяются во всех научных дисциплинах (рис. 13, с. 86). В их числе: анализ, синтез, дедукция, индукция, метод сравнения, системный метод. Эти методы активно применяются в научных исследованиях и аналитической работе, находя своё воплощение в десятках методик. Осуществляя процедуру познания, его субъект обязан выбрать из всего набора средств анализа те, которые позволяют познать объект наиболее глубоко.

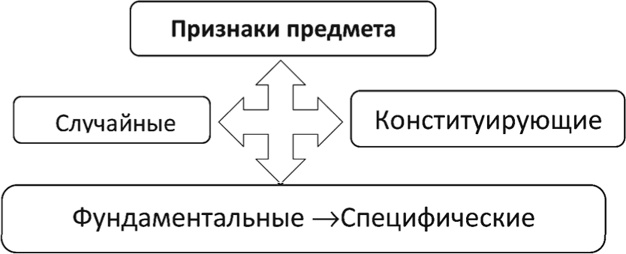

Рис. 13. Основные методы исследования предметной области Перечислим названия основных методик исследования предметной области: • диагностирования; • отбора; • формализации; • систематизации; • структурирования; • классификации; • моделирования; • идентификации; • унификации; • планирования; • прогнозирования; • системного анализа; • декомпозиции сложного объекта на составные элементы; • форсайта [62]; • маркетинга; • разведки; • многомерного оценивания. Любому аналитику в зависимости от реализуемых целей и задач работы приходится использовать самые различные методики. Наиболее часто применяются методики структурирования, классификации, формализации, систематизации, моделирования, системного анализа и верификации. Выбор методологического средства зависит: – от особенностей объекта анализа; – от условий, в которых проводится или будет проводиться конкретная аналитическая процедура; – от нацеленности и задач анализа; – от возможностей, уровня подготовленности, опыта, интуиции субъектов анализа; – от уровня и глубины исследованности конкретного явления до данной аналитической процедуры. Крайне редко можно видеть ситуацию, когда аналитик использует один-единственный метод. Жизнь заставляет его использовать палитру методов, многопланово и разносторонне изучать объект анализа. Создание категориального (понятийного) аппарата – важная часть методологической работы. На обыденном уровне сознания часто путают термины «понятие» и «категория», не могут объяснить, в чём же разница между «понятийным аппаратом» и «категориальным аппаратом» [63] исследования. А разница – в объёме: понятие шире по объёму и его содержание определяется не так строго, как при определении категории. Необходимо чётко понимать структуру признаков понятий вообще и их отличие от представлений.

Случайные свойства объектов варьируются без изменения природы объекта и его понятия. Они детерминированы только для конкретных форм объекта. Конституирующие свойства детерминируют природу объекта и составляют содержание понятия объекта. Они, в свою очередь, делятся на фундаментальные свойства, которые показывают родственность этого объекта с другими объектами, преемственность форм объекта; и специфические, которые показывают отличие формы объекта от других его форм. Специфика объекта характеризует его сущность. Категории – это базовые понятия в любой науке. У них есть чёткие определения – дефиниции и содержательно-смысловые границы. В диалектической логике под категорией (логической категорией) понимается понятие, отражающее последовательную стадию становления любого конкретного целого (соответственно процесса его духовно-теоретической репродукции). Все понятия непосредственно закрепляются и выражаются в языковой форме – в виде отдельных слов или словосочетаний. В научной практике такие языковые формы, выражающие точное обозначение одного определённого понятия, называются терминами. Одним из главных качеств научного термина является его устойчивая однозначность, естественно, в определённых конкретно-исторических условиях. К такой однозначности и должна стремиться, например, библиографическая система базовых категорий и понятий, или терминосистема [64]. Сила логики нужна для того, чтобы перейти от представлений об объектах к их понятию. Понятием становится такое представление об объекте, в котором строго учтены конституирующие признаки объекта, как фундаментальные (проявляющие его преемственность с другими формами действительности), так и специфические для него. Началом обучения логике должны быть не понятия, а самые простые мыслительные приёмы:

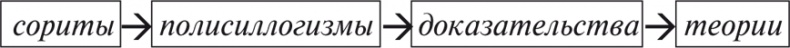

Справочно: Логика нужна для овладения доказательностью суждений. Доказательство представляет собой полисиллогизм, то есть систему силлогизмов об объекте. Первым шагом к её построению может быть только сорит – сокращённая форма полисиллогизмов. Технология их построения давно существует в форме пятого правила руководства для ума Р. Декарта. И всё это многие века практически используется биологами при систематике форм жизни, что привело в ХХ веке к технологии формирования кладограмм. Аналитиков нужно учить сознательному логическому мышлению. Овладение логическим мышлением – исходное для овладения технологией диалектического мышления. Аристотель писал о том, что умному свойственно упорядочивать. Он один из первых заложил основы эволюционного упорядочения животных, проявившиеся потом в графике как «лесенка Аристотеля», бывшим основным наглядным средством тысчу лет назад. Упорядочение предполагает обобщение понятий, т. е. выявление общего у разных форм объектов или отражающих формы объектов понятий. Следовательно, обобщение является средством упорядочения и его превращённой формой.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно