|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Азбука аналитики | Автор книги - Юрий Курносов

Cтраница 23

В свою очередь, стратификация превращается в синтез – цельное понимание объекта на основе выявления общего и особенного всех его форм. Настоящий синтез понимания объекта становится его системной трактовкой, предполагает систематику всех форм объекта. Высшей практической систематикой является кладистика (кладизм) – построение иерархической системы свойств объекта, синтетически упорядочивающих все его формы на основе его развития:

Сориты и кладограммы представляют собой не только логическое, но и диалектическое мышление. Ни логики (их объектом являются сориты), ни биологи (их объектом являются кладограммы) не решат обособленно проблем технологии мышления. Это возможно осуществить только при их совместной работе. Сориты есть единство логического и диалектического мышления. Логика может применяться и без диалектики, но высшие её приёмы, в том числе и сориты, являются единством логики и диалектики. Что же касается диалектики, то она вне логики не существует. Специфика высшей формы диалектического мышления объясняется следующим соритом:

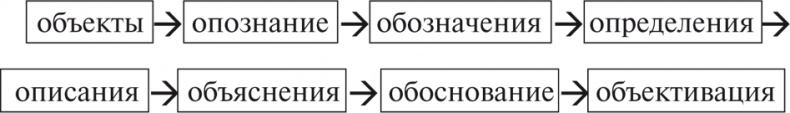

Сорит есть последовательность (цепочка) слов, которая обозначает генезис и структуру форм объекта. Она показывает одновременно прошлое, структуру настоящего и основу будущего состояния объекта. Сорит позволяет наиболее экономно объяснять свойства объекта, однократно показывая их у всей совокупности форм объекта. Действительность объекта представлена единством его прошлого, настоящего и будущего состояний. Их следует познавать одновременно. Упорядочение является исходным для научного отображения мира, начиная с простейшей группировки, оно поднимается до типизации, классификации, систематики, кладизма. И это движение во многом зависит от выполнения упорядочением функции обобщения – отыскания общего в понятиях, что происходит посредством индукции. Одновременно всё это означает синтез, интеграцию научного отображения действительности – теорию [65]. В силу исторической подвижности, развития различных научных дисциплин, а значит, и используемых в них понятий (категорий, терминов) научная разработка такой системы всегда была и является сложной проблемой. Понятие можно определить как целостную совокупность суждений, т. е. мыслей, в которых что-либо утверждается об отличительных признаках исследуемого объекта, ядром которой являются суждения о наиболее общих и в то же время существенных признаках этого объекта [66]. В «Философском энциклопедическом словаре» [67] понятие определяется как мысль, отражающая в обобщённой форме предметы и явления действительности и связи между ними посредством фиксации общих и специфических признаков, в качестве которых выступают свойства предметов и явлений и отношения между ними. Причём объект характеризуется в понятии обобщённо, что достигается применением в процессе познания таких умственных действий, как абстракция, идеализация, обобщение, сравнение, определение. Посредством отдельного понятия и систем понятий отображаются фрагменты действительности, изучаемые различными науками и научными теориями. В каждом понятии различают его содержание и объём. Содержание понятия – это совокупность отображённых в нём признаков предметов и явлений. Объём понятия – это множество предметов, каждому из которых принадлежат признаки, относящиеся к содержанию понятия. В логике по отношению к содержанию и объёму понятия сформулирован закон их обратного отношения: чем больше содержание понятия, тем меньше его объём, и наоборот. Любая наука представляет собой стройную систему понятий, в которой все они связаны между собой, переходят друг в друга. Поэтому всякая наука всегда требует изучения понятий в движении, взаимосвязи [68]. Правда, даже в самой логике пока единой системы понятий не создано. Существует несколько классификационных схем понятий, например: 1) в зависимости от уровня обобщения предметов – видовые и родовые понятия; 2) в зависимости от количества отображённых предметов – единичные и общие понятия; 3) в зависимости от отображения предмета или свойства, абстрагированного от предмета, – конкретные и абстрактные понятия; 4) в зависимости от характера элементов объёма понятия – собирательные и несобирательные. Важно также учитывать, что понятийная система (в некоторых источниках – терминосистема) исторична, т. е. с каждой исторической эпохой она видоизменяется, понятия уточняются, углубляются, совершенствуются. Самое важное в методологии – это мыслетехнологии аналитика. Эта часть методологии как бы «скрыта» в голове исследователя. Фактически это те подходы, принципы, методики, категории, которые реально знает и применяет аналитик. В совокупности они составляют мыслетехнологии [69] как работающее живое знание. На схеме (рис. 12, с. 76) этот сегмент методологии представлен в виде звезды. Получается такой образ – «звезда в квадрате», символизирующий структуру методологии. Он практически применим как типовой алгоритм раскрытия содержательной стороны методологии как научной системы. Хочу подчеркнуть, что все элементы этого методологического квадрата «работают» в процессе познания в тесном единстве, взаимодополняют возможности друг друга, интегрируются в единый механизм познания в изменяющихся условиях. При этом нередко превращаются друг в друга. Говоря более подробно о мыслетехнологиях, следует вспомнить, что их истоки восходят ко временам Канта. Именно Кант сделал важнейший шаг к пониманию зависимости познания не только от его объекта, но и от наличных мыслительных форм. Отсюда, в частности, вытекало, что познание не может толковаться как простое отражение действительности без учёта конструктивной работы самого мышления, созидающего формы познавательного процесса. Этот тезис и сейчас составляет основу любой серьёзной методологии научного познания. Развивая идеи Канта, последующая немецкая классическая философия в лице Фихте, Шеллинга и Гегеля попыталась в развёрнутом виде выразить новые принципы познания – диалектический способ мышления. Зарождавшаяся новая методология научного мышления всё более ориентировалась на поиски внутренних «механизмов» жизни и развития сложных объектов действительности [70].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно