|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Азбука аналитики | Автор книги - Юрий Курносов

Cтраница 19

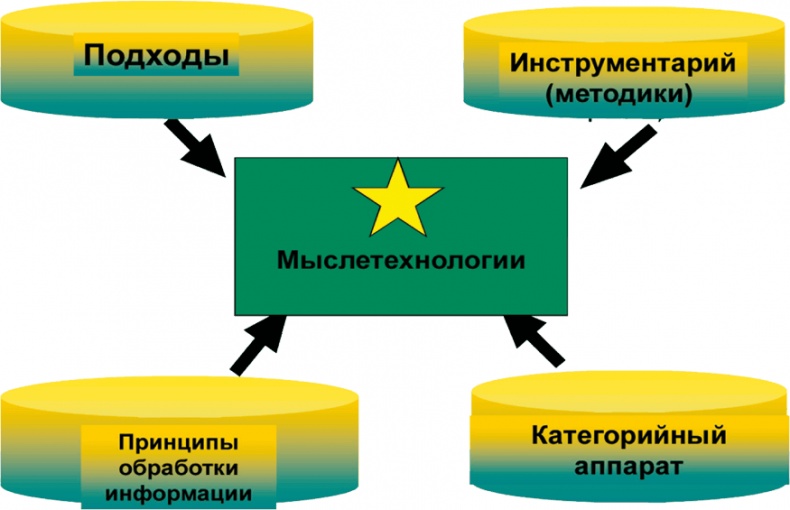

Так, по сути дела, наряду с методологией научно-исследовательской деятельности стало формироваться новое направление – методология практической деятельности. А их, по мнению авторов, необходимо рассматривать в одном ключе, с единых позиций, а именно с позиций современного проектно-технологического типа организационной культуры [55]. В целом же, вероятно, основной объективной причиной появления различных неоднозначных толкований понятия «методология» является то обстоятельство, что человечество перешло в новую постиндустриальную эпоху своего развития, сопровождаемую такими явлениями как: информатизация общества, глобализация экономики, изменение роли науки в обществе и т. д. и теория просто не поспевает за бурно развивающейся практикой. Теперь, когда мы рассмотрели причины расплывчатости и неоднозначности предмета методологии, сложившиеся в литературе, перейдём к формулированию собственной позиции. Зададимся вопросом – а чем принципиально методология науки (методология научной деятельности, методология научного исследования – синонимы) отличается от методологии любой другой человеческой деятельности? И чем, в частности, если говорить о методологии науки, методология, например, педагогики как науки отличается от методологии науки психологии? Или методологии физики? Действительно, невозможно выделить отдельно какие-либо сугубо специфические для какой-либо конкретной науки методы, принципы или средства исследования. Так, особенности научной деятельности, принципы познания и т. д. едины для всей науки вообще, науки в целом. Требования, например, к эксперименту одинаковы и для физики, и для биологии, и для педагогики, и для любой другой отрасли научного знания. Даже, казалось бы, такие экзотические методы, как бурение скважин в геологии или раскопки в археологии – это разновидности опытной работы, также как и в педагогике, и в психологии. Другое дело, что, к примеру, аксиоматический метод, методы математического моделирования широко применяются в физике, а в социологии, в педагогике и т. д. их применение пока что весьма ограничено. Или же наоборот – изучение и обобщение передового опыта широко применяется в педагогике, в экономике, в организации труда и производства, а в физике и химии их применение бессмысленно. Но это лишь специфика применения тех или иных методов, а в принципе же общее строение методологии науки едино. Вернёмся к приведённым выше двум общим энциклопедическим определениям методологии. Эти определения верны, однако в них имеет место некоторая расплывчатость. В первую очередь, из-за наличия в определении, данном в философском энциклопедическом словаре, диады «теоретическая деятельность» и «практическая деятельность», и возникает, очевидно, множество разных толкований. Так, одни авторы рассматривают методологию как способ, средство связи науки и практики, например, В. В. Краевский [56]. Другие авторы, например, Н. А. Масюкова [57] – как средство помощи науки практике. И так далее. В целом рассматривая методологию как инструмент верхнего концептуального уровня, можно сформулировать следующее определение этой категории. Методология – это целостная совокупность подходов, принципов, инструментария (методов, методик, приёмов, способов и средств обработки информации, доказательств и экспериментов), правил работы с категориальным аппаратом, усвоенная исследователем в виде мыслетехнологий и применяемая для структурно-функциональной организации научно-исследовательской, аналитической и иной деятельности. В этом определении содержится пять основных частей методологии как научно организованной и ориентированной на решение аналитических задач системы. Представление о «здании» методологии в целом может дать следующая структурно-логическая модель (рис. 12). Эта «звезда в квадрате» легко запоминается и может служить ориентиром для работы в теоретико-методологическом разделе исследования.

Рис. 12. Теоретическая модель методологии («методологический квадрат») Данная структурно-логическая модель может служить инструментом для оценки полноты отражения методологической стороны в любом научном и аналитическом исследовании. Например, она может использоваться при рассмотрении любой диссертационной работы, где первая часть представляет собой теоретико-методологический блок. Сравнив то, что содержится в данном блоке конкретной работы с моделью «методологического квадрата», вы сможете сами увидеть, что многие авторы, кроме перечисления некоторых методов исследования, ни слова не говорят о подходах, принципах, понятийном аппарате исследования и т. д. То есть понимают методологию в очень усечённом виде. И вот на таком обеднённом методологическом инструментарии сделаны многие диссертации. Сколько раз на заседаниях диссертационных советов я слышал в ответ на вопрос, что диссертант понимает под методологией исследования такой ответ: «Ну, это совокупность методов исследования, учение о методах». И всё! Слабый методологический инструментарий, неразвитость методологического мышления рождают слабые диссертации. Конечно, мне приходилось слышать и мнения, особенно от «практических аналитиков», что, мол, методология, это такая мудрёная область, в которую лучше не соваться, и что она очень мало может пригодиться на практике. Я не согласен с таким мнением. Считаю, что занятия методологией, обсуждение методологических проблем на семинарах и других формах коммуникаций повышают качественный уровень аналитических разработок, дают большие возможности аналитикам для теоретического и идейного обогащения. Рассмотрим указанные части «методологического здания» по отдельности. В общей сложности существует около 30 концептуальных подходов к исследованию. Достаточно привести лишь названия подходов, применяемых при организации и проведении исследований, чтобы увидеть, какое большое количество точек зрения и «систем отсчётов» может быть при изменении ракурса подхода к изучению реальности. В науке сложились следующие основные концептуальные подходы: • системный; • онтологический; • гносеологический; • синергетический. Помимо названных, в общий перечень можно включить следующие подходы:

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно