|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Азбука аналитики | Автор книги - Юрий Курносов

Cтраница 18

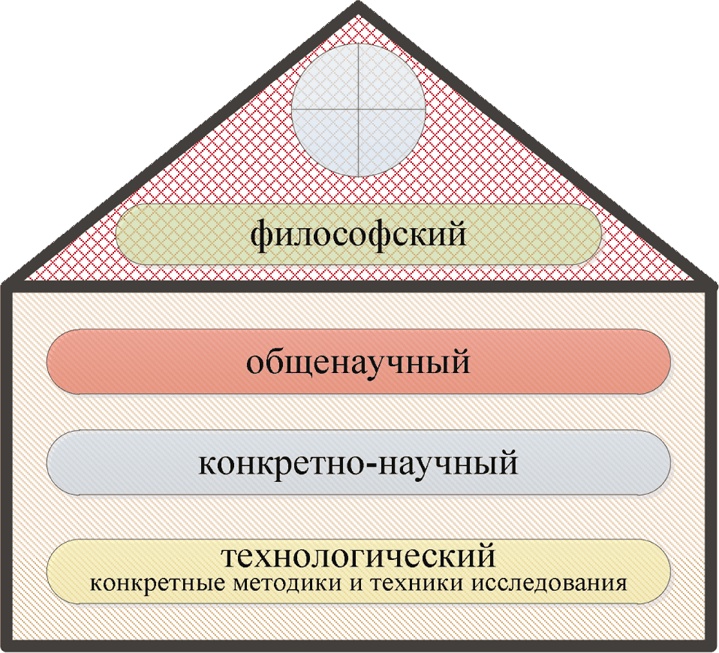

В гуманитарных, в общественных науках в силу недостаточного уровня развития их теоретического аппарата в былые годы, да, в общем-то, и теперь, сложилась тенденция относить к методологии все теоретические построения, находящиеся на более высокой ступени абстракции, чем наиболее распространённые, устоявшиеся обобщения. В физико-математических, в технических науках, наоборот, широко распространилось упрощённое трактование понятия «методология» – под методологией стали понимать либо лишь общий подход к решению задач того или иного класса, либо путать методологию с методикой – последовательностью действий по достижению требуемого результата. Методология как таковая, в первую очередь методология науки, в советские времена стала оформляться лишь в 60-е – 70-е годы прошлого века. До этого, да и в те времена, партийными органами считалось, что вся методология заключена в марксистско-ленинском учении, и всякие разговоры о какой-либо ещё «методологии» вредны и опасны. Несмотря на это, методология науки, благодаря трудам П. В. Копнина, В. А. Лекторского, В. И. Садовского, В. С. Швырёва, Г. П. Щедровицкого, Э. Г. Юдина и других авторов стала развиваться. И в этом их огромная заслуга, поскольку они смогли мужественно противостоять идеологическому давлению. Но, в то же время, они поделили методологию (в основном рассматривая лишь методологию науки) на четыре этажа [49] (рис. 11).

Рис. 11. Основные уровни методологии по представлениям советских учёных Это разделение методологии было признано практически всеми методологами и стало подобием «священной коровы» – оно не подвергалось сомнению. Но такое деление привело к тому, что учёные должны были заниматься методологией или использовать её в своих исследованиях лишь на каком-то определённом «этаже» – порознь. А единая картина? А единая методология? И эту путаницу в методологии мы имеем до сих пор. Действительно, судя по всему, верхние первый и второй этажи вышеуказанной конструкции строения методологии отведены для философов. Мне часто приходилось слышать мнение, что разницы между этими этажами практически нет. Философы сами конкретных научных исследований не ведут (за исключением собственно философских исследований). Они анализируют лишь наиболее общие результаты, полученные в различных отраслях научного знания в прошлых исследованиях, как правило – в прошлых десятилетиях, а то и столетиях. Их труды, поэтому, следует отнести, в основном, к гносеологии как науке о познании, логике науки и т. д., то есть к тем аспектам, которые связаны с наукой как со сложившейся системой научных знаний (прошлая деятельность умерла, остались лишь её результаты). А учёным – представителям конкретных наук: физикам, химикам, педагогам и т. д. – нужна методология как наука об организации деятельности, как интеллектуальное оружие для проведения их собственных исследований, проводимых в настоящее время. Кроме того, работы философов по проблематике гносеологии и методологии зачастую написаны настолько сложным, заумным языком, что для «простых» учёных они просто недоступны [50]. Далее, третий сверху «этаж» отведён как бы методологам конкретных наук – методологам физики, биологии, психологии и т. д. Но позиция, положение этих методологов «зависает» – они уже не философы, но и не собственно учёные, которые добывают новое научное знание. Эти методологи, как правило, в конкретные методики и техники научных исследований не вникают. Поэтому их результаты редко представляют интерес для исследователей в конкретных предметных областях. В итоге получается, что конкретными методиками и техниками исследований вроде как должны заниматься «простые» учёные (четвёртый этаж), зачастую в значительном отрыве от верхних этажей такого строения методологии. Таким образом, подводя итог этому краткому экскурсу в методологию аналитики, приходится констатировать, что при всём большом объёме накопленных полезных материалов, в ней сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, многозначность её предмета, с другой стороны – его зауженность. В последние десятилетия, в первую очередь благодаря работам и просветительской деятельности Г. П. Щедровицкого [51], стали формироваться группы специалистов, называющих себя «методологами» а своё научное направление «системомыследеятельностной» методологией. Эти группы методологов (О. С. Анисимов, Ю. В. Громыко, П. Г. Щедровицкий, Б. В. Сазонов, В. М. Розин, А. А. Пископпель, Б. Г. Юдин и др.) стали в различных регионах страны проводить «организационно-деятельностные игры» с коллективами работников сначала в сфере образования, затем сельского хозяйства, с политологами, управленцами и т. д., направленные на осмысление инновационной деятельности, что принесло им довольно широкую известность, хотя мнения об их деятельности, зачастую, бывают весьма противоречивы [52]. Моё мнение по данному вопросу заключается в том, что знать методологию хотя бы в первоначальных основах и уметь пользоваться ею должен каждый: и учёный, и специалист-практик, и обучающийся – школьник, студент, аспирант и т. д. Тем более, знание методологии необходимо сотрудникам аналитических подразделений. Параллельно с этим в печати стали появляться публикации учёных, посвящённые анализу и научному обоснованию инновационной и проектной деятельности – в образовании, в инженерном деле, в экономике, менеджменте и т. д. [53] Кроме того, в последние годы среди программистов распространился термин «методология» совсем в новом «звучании». Под методологией программисты стали понимать тот или иной тип стратегии, то есть тот или иной общий метод создания компьютерных программ [54].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно