|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великий князь Василий III Иванович | Автор книги - Сергей Полехов

Cтраница 15

Борьба идей

Эпоха Василия III стала временем чрезвычайно активной идейной жизни. И она не была совокупностью отвлеченных споров: в этих спорах рождалась идеология великокняжеской власти, представления о ее взаимоотношениях с внешним миром, с обществом, с церковью. Фактически решалось, какой быть царской власти на Руси. В начале XVI в. в Русской церкви соперничали два идейных течения – нестяжатели и иосифляне. Первых называли еще заволжскими старцами. Их лидером до 1508 г. был Нил Сорский. Идеи нестяжателей основывались на исихазме – учении византийского богослова XIV в. Григория Синаита. Григорий и его последователи считали, что свет, который узрели апостолы на горе Фавор во время Преображения Господня, существует вечно. Чтобы его узреть, необходимо вести праведную жизнь, сосредоточив свой ум на постоянной внутренней молитве и мистическом созерцании. Для этого необходим аскетический образ жизни, полный отказ от земных забот и помыслов, от личного имущества монахов и от имущества монастырей – обширных земель, которыми они владели. На естественный вопрос о том, каким образом в таком случае будет происходить материальное обеспечение Церкви, нестяжатели отвечали, что для этого достаточно монашеского «рукоделия»: раз оно может прокормить отдельных монахов, то будет в состоянии прокормить и их общины – монастыри.

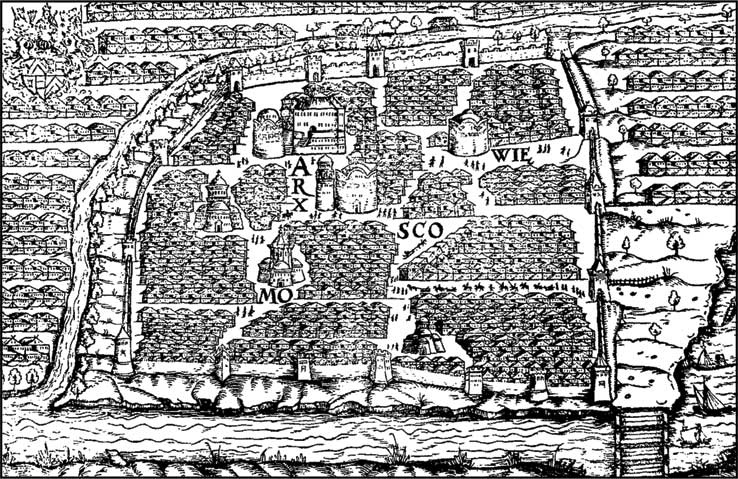

План Московского Кремля. Гравюра из «Записок о Московии» С. Герберштейна. XVI в. Нестяжателям оппонировали иосифляне, названные так по имени своего лидера Иосифа Волоцкого (в миру – Иван Санин; 1439–1515). Историки очень по-разному оценивают его деятельность. Не вызывает сомнений, что это был талантливый и энергичный деятель, прекрасный знаток Священного Писания и творений отцов церкви, мыслитель и писатель, полемист, умевший настаивать на своем и добиваться своего. Ученик св. Пафнутия Боровского, бывший некоторое время после его смерти настоятелем основанного им монастыря Рождества Богородицы, Иосиф в 1479 г. основал монастырь близ владений своего отца, в Волоцком удельном княжестве. Монастырь стал быстро расти и богатеть. Прославился Иосиф и как публицист. В основе его взглядов лежало представление о воинствующей церкви, которая активно участвует в земной жизни – в частности, борется с ересями. Этой теме он еще в конце XV в. посвятил ряд произведений, в которых настаивал на решительной борьбе с еретиками: непокаявшихся еретиков следовало казнить, а покаявшихся – держать в тюрьме. Это было связано с тем, что в Москве благодаря покровительству Ивана III получила распространение (в том числе в высших церковных кругах) так называемая ересь жидовствующих, пришедшая туда из покоренного Новгорода. Еретикам приписывали отрицание основ православного вероучения и тайный переход в иудаизм. Из-за противоречивых свидетельств источников сложно сказать, что в действительности стояло за этими обвинениями. Как бы то ни было, наметилась одна из линий полемики между иосифлянами и нестяжателями, поскольку последние, хотя и не отрицали необходимость борьбы с еретиками, призывали осуществлять ее более мягкими методами, проявляя снисхождение к раскаявшимся. Еще одним вопросом, по которому расходились позиции иосифлян и нестяжателей, было отношение к монастырскому землевладению. Если Нил Сорский и его последователи считали, что монахам следует отказаться от владения землями в пользу «рукоделия», то Иосиф и его единомышленники настаивали на том, что владение селами не отвлекает монахов от духовных забот, а наоборот, создает предпосылки для этого: ведь иначе им пришлось бы всё время заботиться о хлебе насущном и не осталось бы времени для совершения богослужений и молитв. В ситуации соперничества двух идейных течений великий князь оказывался в сложном положении. С одной стороны, ему импонировала идея секуляризации церковных земель: это позволило бы наделить ими служилых людей и не дало бы чрезмерно усилиться церкви. С другой стороны, идеологами сильной великокняжеской власти были иосифляне, а они-то как раз выступали за сохранение церковных богатств… Поначалу великий князь, судя по всему, склонялся к секуляризации монастырских земель и обеспечении монастырей из великокняжеской казны при помощи руги (регулярных выплат), но тут его поразил инсульт, который он счел знаком свыше. Иван III склонился на сторону иосифлян. А в следующем, 1504 г. некоторые жидовствующие были осуждены на смерть в соответствии с предписаниями Иосифа Волоцкого.

Покровский монастырь в Суздале В самом начале правления Василия III разгорелся конфликт между Иосифом и волоцким удельным князем Фёдором Борисовичем – двоюродным братом Василия, во владениях которого находился Иосифов монастырь. В своем княжестве Фёдор Борисович промышлял постоянными безжалостными поборами с состоятельных жителей – как под видом «займов», так и в виде неприкрытого террора. Эти поборы ударяли не только по состоятельным горожанам и крестьянам, но и по церкви, в том числе по такому богатому монастырю, как Иосифов. Когда игумен вознамерился из-за этого покинуть монастырь, то братия его не отпустила. Тогда он обратился к Василию III с просьбой принять монастырь под его покровительство. Это означало, что отныне великий князь всея Руси может назначать игуменов монастыря: в церковном отношении тот по-прежнему подчинялся новгородскому архиепископу, в финансовом – сохранялись выплаты в пользу волоцкого князя. При этом к новгородскому архиепископу Серапиону Иосиф не обратился, то ли не надеясь на его практическую помощь (новгородский архиепископ, как и братия монастыря, советовал игумену перейти на другое место), то ли испытывая неприязнь к своему идейному оппоненту-нестяжателю. В результате тот, прождав два года и так и не дождавшись обращения от Иосифа, отлучил его от церкви, заявив, что тот «отступил от небеснаго, а пришел к земному» (царю). Поначалу Иосиф растерялся, но вскоре обратился к Василию III и митрополиту Симону, представляя дело таким образом, будто Серапиона возмутил сам факт перехода в «великое государство», а не то, что этот переход совершился без ведома и благословения архиепископа. За Иосифа хлопотал его брат архиепископ ростовский Вассиан Санин, игумен Андроникова монастыря Симеон и боярин Василий Андреевич Челяднин. Реакция церковных и светских властей не заставила себя ждать: в Москве состоялись два собора, на которых с Иосифа было снято отлучение, а Серапион осужден и сведен с новгородской кафедры. Припомнили ему и его слова о двух царях, но уже в том смысле, будто Фёдора Волоцкого он назвал небесным царем, а Василия III – земным. После этого новгородская кафедра оставалась «вдовствующей» (незанятой) вплоть до 1526 г., в результате чего ее влияние, восходившее к временам новгородской независимости, ослабло. Хотя новый владыка Макарий и получил архиепископскую казну, вывезенную из Новгорода еще в 1478 г., его права в Новгороде и Пскове были ограничены. История взаимоотношений Иосифа Волоцкого, архиепископа Серапиона и князя Фёдора Борисовича получила продолжение. В начале второго десятилетия XVI в. при великокняжеском дворе усилилось влияние нестяжателей. Митрополит Симон, умерший в 1511 г., перед самой смертью по приказу Василия III примирился с Серапионом, участь последнего была смягчена, а новым митрополитом стал нестяжатель Варлаам. Выросло влияние Вассиана Патрикеева – одного из лидеров нестяжателей: Василий III приблизил его к себе и запретил Иосифу Волоцкому спорить с ним, тогда как Вассиан, по-видимому, продолжал публицистическую деятельность, настаивая на необходимости «нищеты» монахов, невозможной в условиях владения селами. Между тем Иосиф Волоцкий до конца своих дней (он умер в 1515 г.) отказывался примириться с Серапионом, что вызывало осуждение не только в кругах его идейных противников, но и среди его соратников. Ситуация же с Фёдором Борисовичем разрешилась сама собой с его смертью в 1513 г., когда Волоколамский удел перешел в распоряжение Василия III. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно