|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великий князь Василий III Иванович | Автор книги - Сергей Полехов

Cтраница 14

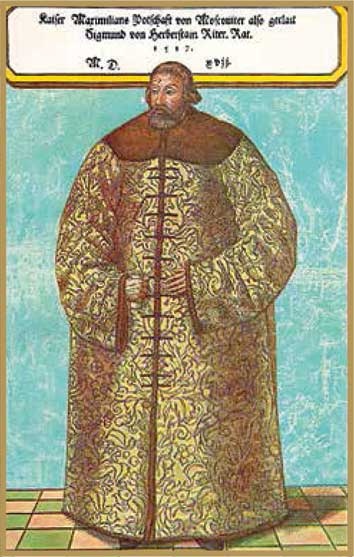

Сигизмунд Герберштейн в шубе, подаренной ему Василием III К осени 1525 г. вопрос был решен. Состоялся «розыск о неплодстве», развод, после чего в ноябре 1525 г. Соломония Сабурова была пострижена в монахини под именем Софии. Если официальные источники сообщают, что она сама просила митрополита Даниила о разводе и пострижении, то Сигизмунд Герберштейн и будущий оппонент Ивана Грозного князь Андрей Курбский приводят совсем другую версию. Особенно яркую картину нарисовал Герберштейн, не жалевший негативных штрихов для создания образа Василия III. По словам австрийского дипломата, когда великая княгиня растоптала монашеский куколь, приближенный Василия Иван Шигона ударил ее плетью. Возможно, так оно и было, поскольку после 1525 г. Шигона на время исчезает из придворной жизни. Новопостриженная София из московского Рождественского монастыря на Рву, давшего имя улице Рождественке, была отправлена в суздальский Покровский монастырь (возможно, какое-то время пробыла в Каргополе). Здесь она и прожила до своей смерти в 1542 г., застав, таким образом, и второй брак Василия III, и рождение у него наследников, и его смерть, и правление его второй жены, молодой и энергичной… Но на этом история Соломонии-Софии не заканчивается. Вскоре после ее заточения в монастырь по Москве поползли слухи, что инокиня София родила ребенка, которого назвали Юрий. Эти слухи записал Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Москве как раз в 1526 г. Естественно, Василий III был в гневе, приказал провести специальное расследование, но оно окончилось ничем. А в 1934 г. в суздальском Покровском монастыре было найдено странное захоронение: в нем оказалась кукла, одетая в одежду мальчика трех – пяти лет, характерную для первой половины XVI в. Возможно, это была ложная гробница (кенотаф), призванная подтвердить слухи о смерти ребенка Соломонии, который на самом деле спасся. Впоследствии возникла легенда, что он не просто спасся, а стал разбойничьим атаманом Кудеяром. Как бы то ни было, этой тайны – был ли у Соломонии Сабуровой сын, и если был, то как сложилась его судьба, – мы никогда уже не узнаем. Вспомним, что в аналогичной ситуации младший современник Василия III, английский король Генрих VIII, разорвал с католической церковью и специальным парламентским «Актом о супрематии» провозглашен главой церкви Англии. Произошло это в 1534 году, менее чем через десять лет после развода государя всея Руси… Спустя всего два месяца после пострижения первой супруги, 21 января 1526 г., государь всея Руси Василий Иванович сыграл новую свадьбу. Его женой стала Елена Глинская – дочь Василия Львовича, брата князя Михаила. Братья выехали в Русское государство в 1508 г. Согласно выводам антропологов, исследовавших останки Елены Глинской, она родилась уже после этого, примерно в 1510–1512 гг., то есть к моменту брака ей было около пятнадцати лет. По тем временам это считалось вполне подходящим возрастом для невесты: девочки могли вступать в брак с двенадцати лет. Почему выбор стареющего Василия пал именно на юную Елену? Уже современники начали искать рациональное объяснение, а продолжили это занятие профессиональные историки. Так, Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Москве в 1526 г., утверждал, что Василий гордился родством с сербскими деспотами – предками Елены, а кроме того, иметь ребенка от нее было бы для него спокойнее: пока наследник возмужает, дяде Елены, знаменитому Михаилу Глинскому, удалось бы защитить его от притязаний братьев Василия. В действительности Михаил Глинский был выпущен из заточения лишь в 1527 г., уже после свадьбы Василия и Елены, под сложную многоступенчатую поруку знати. Как бы то ни было, Василий действительно хотел обзавестись наследником, и юная Елена Глинская подходила для этого как нельзя лучше. При этом она была достаточно родовитой: ведь Глинские выводили свой род от самого темника Мамая. Но вместе с тем нельзя не заметить, что государь всея Руси дал волю чувствам: стал брить бороду и волосы на голове, что вызвало возмущение его приближенных (слыханное ли дело – брить бороду, тем более если это делает сам «един правый государь»?!), а когда родился сын Иван, писал ей трогательные письма, интересуясь его здоровьем. Так холодный и даже циничный расчет переплелся с эмоциями человека, распоряжающегося жизнью и смертью многочисленных подданных, но на самом деле беззащитного перед Провидением.

Коломенский кремль Новый брак Василия III принес желаемый результат спустя всего три с половиной года: 25 августа 1530 г. у великого князя родился долгожданный наследник, в крещении нареченный Иваном, – будущий царь Иван IV Грозный. Правда, злые языки поговаривали, что ребенок не от Василия III, а от ее фаворита князя И. Ф. Овчины Телепнёва Оболенского. Проверить эти утверждения можно было бы, проведя генетическую экспертизу останков Василия III и Ивана IV. Но такая экспертиза пока не проводилась. Иногда подтверждение того, что Иван Грозный на самом деле не Рюрикович, видят в серии странных заболеваний, поразивших потомство Елены Глинской: Иван Грозный страдал паранойей, его младший брат Юрий, родившийся два года спустя, – неким умственным заболеванием (по словам А. М. Курбского, «был без ума и без памяти и безсловесен»), сын первого русского царя Иван – патологической жестокостью, другой сын Дмитрий – эпилепсией, еще один сын – Фёдор, возможно, также был не вполне здоров в психическом отношении. Всё это якобы оттого, что сыновья Елены Глинской рождались не от Василия III. Но эти заболевания можно с таким же успехом объяснить тем, что за несколько столетий династия Рюриковичей выродилась, физически исчерпала себя. Заболевания потомков Елены Глинской могли быть связаны с долгим отсутствием детей у Василия III. Наконец, благодаря усилиям антрополога М. М. Герасимова, разработавшего и успешно применявшего методику реконструкции облика исторических деятелей по их останкам, мы доподлинно знаем, как выглядел Иван Грозный. Его реконструкция фактически подтвердила, что царь выглядел именно так, как он изображен на знаменитой копенгагенской парсуне. Вытянутое лицо, высокий лоб, крючковатый орлиный нос… Последняя из этих черт была характерна не только для Ивана Грозного, но и для Василия III: об этом известно благодаря его изображению на иконе его святого покровителя Василия Великого, написанной спустя несколько лет или десятилетий после его смерти, наверняка – иконописцем, который видел государя. А он, в свою очередь, унаследовал характерную форму носа от своей матери, «грекыни» Софьи Палеолог… Впрочем, не исключено и другое: художник мог изобразить Василия III похожим на Ивана IV, который, потеряв отца трех лет от роду, наверняка не запомнил, как тот выглядел… За рождением долгожданного наследника последовали мероприятия, призванные укрепить его положение. Пятьдесят лет – весьма почтенный возраст для XVI века. Чтобы воспитать преемника, поставить его на ноги, требовалось пятнадцать – двадцать лет, то есть Василию нужно было дожить хотя бы до шестидесяти пяти. Но в этом возрасте умер его отец Иван III, и кто знал, что могло постичь государя за ближайшие полтора – два десятилетия… Понимая это, Василий принимал одну за другой присяги своих подданных, теперь уже на верность не только себе, но и наследнику Ивану. Одним из первых 5 февраля 1531 г. присягнул князь Ф. М. Мстиславский, чуть было не отъехавший в Литву. Одновременно был усилен надзор за князем Д. Ф. Бельским. 15 августа Василию Ивановичу, Елене Глинской и их сыну присягнули жители Новгорода, где, несмотря на «выводы» местной общественной верхушки конца XV века, сохранялось представление о достаточно высоком статусе в составе Русского государства (новгородским князем при Иване III был сам Василий, а новгородские наместники по старой традиции заключали договоры с правителями соседних государств). Спустя всего несколько дней Василий заключил докончание (договор) с братом Юрием, по которому последний отказывался от претензий на престол и присягал на верность не только старшему брату, но и его сыну. Вероятно, тогда же аналогичное докончание было заключено и с другим братом Василия – Андреем. Наконец, в 1532 г. присягнул на верность Василию и обязался доносить на любую угрозу ему (в частности, отравления) М. А. Плещеев – видный представитель старомосковского боярства. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно