|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великий князь Василий III Иванович | Автор книги - Сергей Полехов

Cтраница 12

В 1516 г. из Казани пришла весть о болезни Мухаммед-Эмина. Пора было задуматься, кого Москва хочет видеть его преемником. Лучшей кандидатурой был брат Мухаммед-Эмина Абдул-Латиф, в 1497–1502 гг. уже бывший ханом, а с 1512 г. томившийся в заключении по обвинению в содействии крымскому набегу. Казанская знать принесла ему присягу, Абдул-Латиф был выпущен на свободу и получил в кормление Каширу. Вскоре после этого согласно рассказу Герберштейна Абдул-Латиф имел неосторожность явиться на охоту к Василию III с боевым оружием, что было сочтено покушением на жизнь государя. Несостоявшегося князя арестовали и отправили в Серпухов, где он был отравлен. В этой красочной истории остается непонятным, зачем Василию понадобилось избавляться от претендента на казанский престол, который устраивал буквально всех – и Москву, и Крым, и казанскую знать… Следующий претендент, касимовский «царь» Шигалей, такими качествами не обладал, к тому же был совсем юным и неопытным: в 1518 г., когда наконец умер Мухаммед-Эмин, Шигалею исполнилось всего 13 лет. Был свой претендент на казанский престол и в Крыму – Сагиб-Гирей, брат Мухаммед-Гирея. Однако из-за обострения внутренней борьбы крымский хан не успел воспользоваться моментом, и в Казань прибыл Шигалей. События, казалось бы, развивались по благоприятному для Москвы сценарию. С первых месяцев правления в Казани Шигалей, неискушенный в местной политике, сумел настроить против себя часть тамошней знати необоснованными репрессиями. Недоволен был и Мухаммед-Гирей, поскольку Шигалей происходил из той же династии, что и астраханские ханы. В результате в 1521 г. в Казань прибыл Сагиб-Гирей и занял престол ханства. Шигалея просто выгнали в чисто поле, и ему пришлось бежать к Василию III.

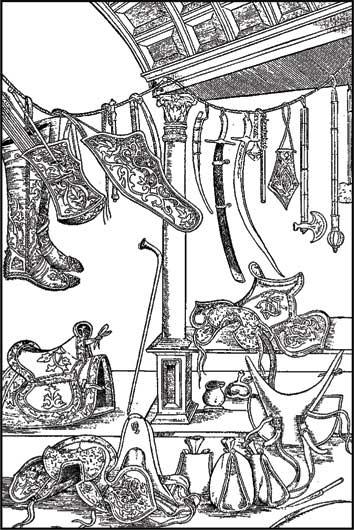

Оружие, конская сбруя и дорожная сбруя. Гравюра из «Записок о Московии» С. Герберштейна. XVI в. Воцарение в Казани Шигалея было не единственным обстоятельством, которое в Крыму воспринимали с раздражением. Незадолго до этого был «поиман» и заключен в Москве рязанский великий князь Иван Иванович. Ликвидация буферного Рязанского княжества означала усиление позиций Москвы в регионе, выдвинутом в Поле. Попытки Василия III установить союзные отношения с турецким султаном крымский хан Мухаммед-Гирей также воспринимал как угрозу своим интересам. Он пытался заручиться поддержкой Астрахани, Османской империи, Вильны, но все эти попытки не увенчались решающим успехом. Тогда, вероятно, Мухаммед-Гирей решил действовать самостоятельно. В ночь на 28 июня 1521 г. крымские войска вместе с отрядом литовского военачальника Остафия Дашковича перешли Оку. Это произошло настолько внезапно, что русские полки, расквартированные близ Серпухова и Каширы, оказались застигнутыми врасплох. Часть их подверглась истреблению, другие растерялись. Разумеется, та же печальная участь ждала мирное население южных уездов, и оно устремилось в Москву. Но путь к ней был открыт и для ханского войска. Оно же не встречало сопротивления на своем пути, грабило и разоряло деревни, тем более что эти районы были достаточно плотно заселены, а значит, крымцам было чем поживиться. Сам Василий III с братьями Юрием и Андреем выехали из Москвы в Волоколамск, а оборона столицы была вверена своему татарину – царевичу Петру. Если верить рассказу Герберштейна (который, впрочем, не жалел черных красок для изображения Василия III), государю всея Руси в какой-то момент пришлось прятаться в стогу сена. Татар ждали даже на далекой Псковщине, где войсками была усилена Вороначская крепость. Оттуда же, с северо-запада, выступили в центр страны войска псковского наместника князя М. В. Горбатого. Тем временем крымские войска приблизились к столице на расстояние до 15 км. Были сожжены посады Коломны, Каширы, Угрешский монастырь. Побывали крымцы и в подмосковной царской резиденции – селе Воробьёве (нынешний район Воробьёвых гор на юго-западе Москвы). Они увели с собой огромный полон, а детей, захваченных в обозе эвакуировавшихся из Москвы бояр, попросту разбросали по лесу.

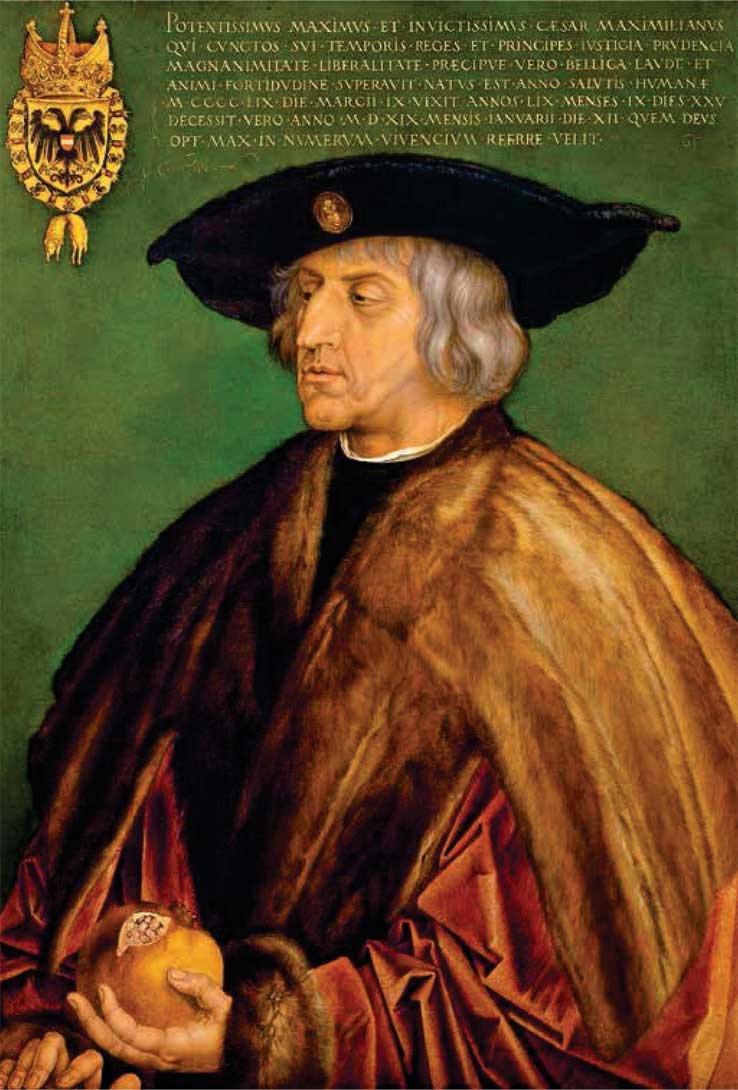

Император Максимилиан I. Портрет работы А. Дюрера. 1519 г. По сути, цель похода была достигнута. Хан не ставил перед собой цели захвата крепостей, служивших опорными пунктами контроля любой территории. К тому же Василий III в отчаянной ситуации выдал хану специальную грамоту, в которой обязался уплачивать ему дань. В середине августа крымские войска повернули на юг. На их пути находилась Рязань, последнему князю которой, Ивану Ивановичу, только что удалось бежать из московского заточения, пока в городе царила паника. Возможно, хан решил воспользоваться этим, и это в какой-то мере объясняет и сам поход на Рязань, и последующие события. Как бы то ни было, Иван Иванович направился в Рязань, но долго там не пробыл и оттуда бежал в Литву. Когда же к Рязани подошли ханские войска, ее обороной руководил московский воевода князь Иван Хабар. Мухаммед-Гирей стал требовать от него сдать город: ведь сам великий князь только что признал себя ханским данником, а значит, и Хабар обязан подчиниться! Воевода не растерялся и попросил показать ему государеву грамоту, в которой тот признавал себя данником. Стоило ему получить грамоту, как он ее уничтожил. Тем самым крымцы оказывались посрамлены: теперь они ничем не могли подтвердить обещаний Василия Ивановича. Мухаммед-Гирей счел за лучшее отойти от Рязани и отправиться восвояси. Так и закончился крымский набег 1521 г. на Русское государство. Иван Хабар вскоре из окольничего стал боярином, а выяснение того, кто из русских воевод виноват в событиях 1521 г., не принесло никаких серьезных последствий: старшим воеводам не удалось свалить всю вину на молодого князя Д. Ф. Бельского. А последний рязанский князь Иван Иванович так и остался в Литве. Поначалу он еще тешил себя надеждой на возвращение «вотчины», но со временем эти надежды рассеивались. Князь доживал свои дни в имении, пожалованном ему Сигизмундом Старым, и потихоньку спивался. Рязань же окончательно вошла в состав Русского государства. Между тем на южном и восточном направлениях обстоятельства и дальше складывались в пользу Русского государства. В 1523 г. при очередной попытке утвердить свои позиции в Астраханском ханстве погиб от рук своих вчерашних союзников ногаев крымский хан Мухаммед-Гирей. После этого ногаи разорили Крым, и новому хану Саадат-Гирею стало не до воинственной внешней политики. Он пытался требовать от Василия III «выход», но получил недвусмысленный отказ. Василий III решил воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы восстановить русское влияние в Казани. Ведь оттуда несколькими годами ранее был изгнан хан Шигалей – русский ставленник, но при этом законный хан. Крымское и Астраханское ханства, Османская империя оказывались занятыми и не могли вмешаться в казанские дела. После того как в 1523 г. в Казани был убит русский посол В. Ю. Поджогин, Василий III и Шигалей выступили в поход. В устье реки Суры был поставлен Васильград (впоследствии Васильсурск), которому отводилась роль опорного пункта в наступлении на Казань. Казанский хан Сагиб-Гирей понимал, что кольцо сжимается, просил помощи у османов, но те ее не дали. В 1524 г. Шигалей и русские воеводы отправились в поход, проходивший под знаменем возвращения законного правителя на казанский престол. И хотя поначалу Василий III принципиально не хотел видеть на нем представителя династии Гиреев, а поход увенчался военными успехами (в дополнение ко всему Казанское ханство разорили ногаи), на престол был посажен не Шигалей, а Сафа-Гирей. В обмен на это казанская знать в очередной раз принесла Василию III присягу на верность. Русский государь добился экономического преимущества: по соображениям безопасности купцов, постоянно подвергавшихся ограблениям и убийствам, торг был перенесен из-под Казани в Нижний Новгород. Таким образом, центр торговли на Средней Волги, существовавший с XIII века, перемещался в русский город. Подобно тому как о взятии Казани нам по сей день напоминает московский собор Покрова на Рву, более известный как храм Василия Блаженного, о непростых русско-казанских отношениях более раннего периода напоминает дожившая до наших дней Нижегородская ярмарка. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно