|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Во главе действующего флота | Автор книги - Денис Козлов

Cтраница 35

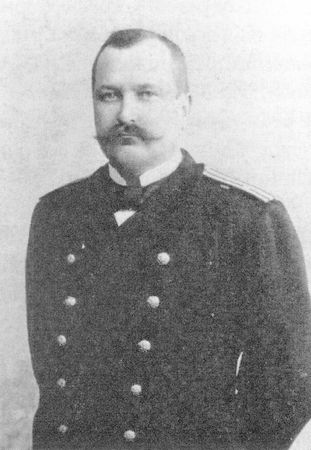

М. И. Каськов На резкий контраст между стилями управленческой деятельности А. А. Эбергарда и А. В. Колчака обращает внимание и Р. Р. Левговд, бывший флаг-офицером штаба командующего флотом. С приветливостью и спокойствием А. А. Эбергарда, которого штабная молодежь называла не иначе как «любимым стариком», резко контрастировали манеры А. В. Колчака. Александр Васильевич начал общение с подчиненными с презрительного третирования «всего черноморского», а затем своей «болезненной нервностью» создал в среде высшего командования флота совершенно невыносимую обстановку — «бывали досадные случаи вынужденного ухода людей достойных и полезных флоту» [358]. Уже через несколько недель пребывания в должности комфлота А. В. Колчак настроил решительно против себя подавляющее большинство старших чинов штаба и флагманов (важно иметь в виду, что 42-летний командующий был моложе всех начальников соединений и командиров кораблей 1-го ранга), что заставило адмирала А. И. Русина провести кадровую рокировку: вместо контр-адмирала М. И. Каськова на должность начальника штаба флота был назначен контр-адмирал свиты Е.И.В. C. C. Погуляев. Сергей Сергеевич был с комфлотом на «ты», умел, по свидетельству С. Н. Сомова, «ладить с Колчаком» [359] и стал своеобразным буфером между командующим и его ближайшими помощниками.

С. С. Погуляев Тем не менее, несмотря на все издержки «болезней роста», из всех управляющих инстанций военно-морского флота наиболее успешно решали свои задачи именно командование и штабы флотского звена. В условиях отсутствия сбалансированной и эффективно действующей системы стратегического руководства военно-морским флотом именно от командующих флотами и их штабов в большинстве случаев исходила инициатива в подготовке и ведении операций и боевых действий. На фоне «оперативного паралича» высшего военно-морского руководства командование флотов не только избирало по своему усмотрению формы и способы решения поставленных вышестоящими начальниками задач, но зачастую ставило задачи, по существу, само себе, как это ни парадоксально с точки зрения классической теории военного управления [360]. Едва ли не единственным исключением из этого правила стали жесткие ограничения, наложенные верховным командованием на активные действия Балтфлота в кампаниях 1914 и 191 5 гг. (вплоть до запрещения «допускать в бой» главные силы — бригаду линкоров типа «Севастополь» — без личного разрешения царя [361]), что было связано с опасениями ставки за оборону морских подступов к столице. Однако даже в этих условиях энергичному Н. О. фон Эссену удалось убедить главнокомандующего 6-й армией и главковерха в целесообразности и возможности расширения операционной зоны флота с включением в нее Моонзунда и Або-Аландского района [362]. Отметим, что такое положение было совершенно не типичным для того времени. В зарубежных флотах центральные органы военного управления в большинстве случаев вмешивались в деятельность командующих, оставляя за ними решение лишь тактических и оперативно-тактических вопросов, что, очевидно, сковывало инициативу ответственных начальников на местах и зачастую отрицательно сказывалось на результатах действий объединений и группировок флота. По заключению B. А. Белли, наибольшая централизация управления военно-морскими силами имела место в Великобритании, где адмиралтейство доминировало в решении практически всех основных проблем, связанных с подготовкой и ведением операций и боевых действий [363]. В России же командующие флотами, как правило, обладали самостоятельностью, совершенно немыслимой в последующие времена. Эта ситуация имела как положительные, так и негативные аспекты. К первым можно отнести отсутствие мелочной опеки со стороны высших армейских чинов, не слишком, как правило, искушенных в морских делах. В то же время отрицательными, а иногда и опасными последствиями подобной практики становились инициативы командующих, выдвигаемые, а в некоторых случаях и реализуемые ими на основе собственных, зачастую ограниченных и неадекватных представлений о внешнеполитической и стратегической обстановке. Поэтому естественно, что отдельные эскапады командующих флотами шли вразрез не только с военно-стратегическими планами главной квартиры, но и с внешнеполитическими резонами государственного руководства. Достаточно вспомнить «шведскую авантюру» Н. О. фон Эссена, которая едва не спровоцировала войну с сопредельным королевством и была пресечена ставкой буквально в последний момент [364]. Другой пример — настойчивое стремление А. А. Эбергарда к захвату Бургаса или Варны, принадлежащих нейтральной Болгарии, для организации пункта базирования корабельных сил, занятых в блокадных, а возможно и десантных действиях в районе Босфора [365].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно