|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Во главе действующего флота | Автор книги - Денис Козлов

Cтраница 37

Второй этап (февраль (н. ст.) 1916 г. — апрель 1917 г.) характеризовался сосредоточением функций руководства флотами Балтийского и Черного морей в Морском штабе верховного главнокомандующего. Подчинение руководителя «флотского» органа ставки непосредственно главковерху (императору), вывод флота Балтийского моря из подчинения ближайшему сухопутному начальнику способствовали повышению роли морского министра адмирала И. К. Григоровича в решении ключевых вопросов не только строительства, но и применения военно-морского флота, а также централизации руководства действующими объединениями, приданию морскому органу верховного командования известной самостоятельности. Фактическое объединение должностей начальника Морского штаба главковерха, помощника (заместителя) морского министра и начальника Морского генерального штаба в лице адмирала А. И. Русина создало предпосылки для привлечения потенциала Морского генерального штаба к управлению силами. Однако в силу малочисленности Морского штаба верховного главнокомандующего и его загруженности второстепенными функциями административного характера, а также из-за сохранившегося отрыва генмора от деятельности ставки, сущность руководства действующими флотами со стороны верховного командования принципиальных изменений не претерпела. Это закономерно привело de facto к дальнейшему повышению функционального статуса командующих флотами, расширению структуры и увеличению численности их штабов. Начало третьему этапу (апрель — декабрь 1917 г.) положило возвращение Балтийского флота в подчинение главнокомандующему армиями Северного фронта. Содержанием этого этапа явился постепенный демонтаж созданной в начале 1916 г. централизованной системы управления: освобождение начальника Морского штаба ставки от должностей начальника Морского генерального штаба и помощника морского министра (апрель), упразднение Морского штаба главковерха с воссозданием в ставке Военно-морского управления (сентябрь) и, наконец, ликвидация последнего с подчинением Черноморского флота главному командованию армий Румынского фронта (ноябрь). Таким образом, к моменту ликвидации ставки в первых числах марта 1918 г. военно-морских подразделений в штабе главковерха не существовало. Временное правительство (во всяком случае, первый военный и морской министр А. И. Гучков, вероятно, не без влияния своего ближайшего помощника по морской части контр-адмирала М. А. Кедрова) попыталось придать статус единого центра стратегического руководства военно-морским флотом Морскому генеральному штабу, однако принятые в этом направлении меры оказались непоследовательными и половинчатыми, поэтому положительных результатов не дали. К моменту подписания перемирия с Германией и ее союзниками в декабре 1917 г. система управления военно-морским флотом была, по существу, разрушена. Организационное строительство и функционирование системы управления силами военно-морского флота в 1914–1917 гг. характеризовалось некоторыми особенностями. Во-первых, слабая проработка «флотских» статей спешно принятого «Положения о полевом управлении войск в военное время» и их несоответствие нормативным документам Морского министерства. Как следствие, импровизированный характер мероприятий по формированию системы управления силами флота, несоответствие численности и структуры морских органов верховного командования (даже в период существования Морского штаба верховного главнокомандующего) задачам стратегического руководства военно-морским флотом. Во-вторых, неспособность верховного командования и руководства Морского министерства в полной мере использовать накопленный в мирное время потенциал и опыт Морского генерального штаба в процессе управления силами. В-третьих, широкие полномочия и самостоятельность командующих флотами, нетипичная для морских держав того времени и не имеющая прецедентов в последующей истории отечественного военно-морского флота. В деятельности командующих — сочетание руководства оперативно-стратегическим объединением и непосредственного вождения флота в бою (управления на тактическом уровне) с растущим преобладанием первой функции. Наконец, в-четвертых, особый статус, который занимали в штабах флотов руководители оперативных частей, зачастую вытеснявшие начальников штабов из процесса принятия решений на применение сил и средств. В целом система органов управления силами флота, несмотря на неоднократные попытки ее модернизации, так и не стала сбалансированной и эффективной. Опыт 1914–1917 гг. показал, что органы стратегического руководства военно-морским флотом (в данном случае — Морской генеральный штаб), заблаговременно созданные и подготовленные к решению своих задач, должны функционировать по своему прямому предназначению и во время войны, в полной мере используя наработанный в мирное время управленческий потенциал. Поспешные импровизации, связанные с учреждением и последующими реорганизациями «морских» органов верховного командования на фоне сужения функций генмора, явно не способствовали повышению качества управления силами флота. К сожалению, предостережение вице-адмирала И. Ф. Лихачева о недопустимости конструирования системы органов управления «вдруг, как-нибудь и как случится, в критическую минуту» [370] с началом Первой мировой войны было предано забвению. ПРИЛОЖЕНИЯ

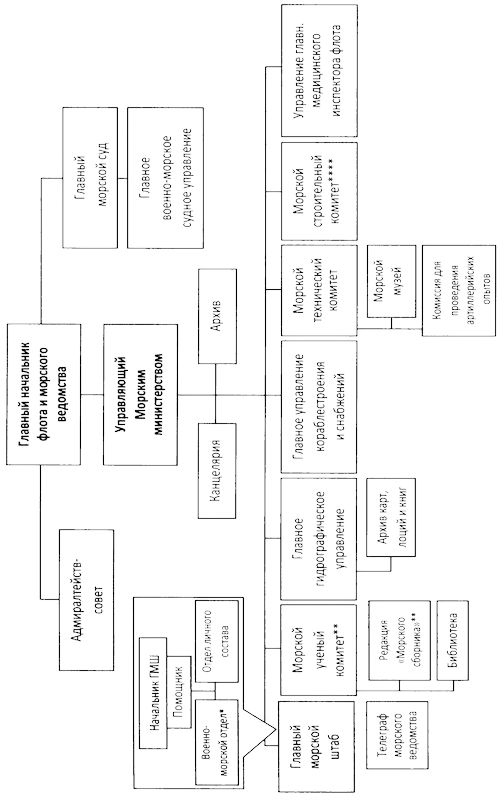

Приложение 1 Система центральных органов управления Морского министерства в 1885–1905 гг.

* 11 (23) июня 1891 г. переименован в Военно-морской ученый отдел, 2 (15) февраля 1904 г. разделен на Распорядительно-учебную и Стратегическую части. ** 11 (23) июня 1891 г. упразднен, функции распределены между Морским техническим комитетом, Главным гидрографическим управлением и Главным морским штабом. *** 11 (23) июня 1891 г. подчинена начальнику Главного морского штаба. **** 11 (23) июня 1891 г. переформирован в Строительную часть Морского технического комитета. Составлено по данным: Монаков М С., Родионов Б. И. и др. Главный штаб ВМФ: история и современность. 1696–1997. М.: Научная книга, 1998. С. 37, 39. Приложение 2 ВЫСОЧАЙШИЙ РЕСКРИПТ, данный на имя Морского Министра [вице-адмирала А. А. Бирилева от 24 апреля (7 мая) 1906 г.] Алексей Алексеевич. Начатые обширные государственные преобразования, направленные к обновлению и преуспеянию дорогого Отечества нашего, могут быть с успехом приведены в исполнение лишь при уверенности русских людей во внешней безопасности государства и при сознании неизменного международного положения России как великой державы. Для достижения этой цели крайне необходимо воссоздание соответственного боевого флота в ряду других вооруженных сил Империи и содержание его в полной боевой готовности, без которой никакой флот не может быть на высоте своего государственного значения.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно