|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Во главе действующего флота | Автор книги - Денис Козлов

Cтраница 33

Особое положение флаг-капитанов по оперативной части было обусловлено, на наш взгляд, двумя обстоятельствами. Во-первых, во главе оперативных частей штабов флотов стояли без преувеличения выдающиеся офицеры, способные самостоятельно мыслить, генерировать и аргументировано отстаивать нетривиальные оперативные идеи: в штабе командующего Балтфлотом — А. В. Колчак, князь М. Б. Черкасский, И. И. Ренгартен, в штабе командующего Черноморским флотом — К. Ф. Кетлинский, М. И. Смирнов, князь Я. К. Туманов. Во-вторых, начальники штабов при крайней загруженности решением административных и распорядительных вопросов зачастую не могли уделять оперативной работе должного внимания. Впрочем, некоторые руководители штабов (например, вице-адмирал Л. Б. Кербер — «образованный и способный морской офицер, прекрасно разрабатывавший планы операций и с присущей ему лихостью и храбростью выполнявший эти операции на деле») весьма ревниво относились к попыткам своих начоперов сноситься с командующим «через голову» непосредственного начальника. В данном случае речь идет о капитане 1 ранга А. В. Колчаке, который «не признавал никаких начальников, кроме Эссена» [339], и был «правой рукой адмирала, его ближайшим и деятельнейшим помощником» [340]. А при контр-адмирале H. М. Григорове, который, как свидетельствует большинство современников, не обладал «хваткой» своего предшественника, весьма специфическое положение в штабе Балтфлота занял начальник службы связи: по наблюдению графа А. П. Капниста, контр-адмирал А. И. Непенин «забрал себе много оперативного дела» [341]. Адриан Иванович, отличавшийся без преувеличения выдающимися организаторскими способностями и неиссякаемой энергией и, напомним, имевший в составе возглавляемой им службы оперативный орган, нередко вступал в «горизонтальные» связи с командованием объединений и соединений флота (а иногда и с командирами тактических корабельных групп, отдельных кораблей и подводных лодок) [342], и, по существу, вмешивался в процесс управления силами, не имея для этого ни формальных полномочий, ни соответствующего управленческого и боевого опыта.

М. Б. Черкасский

К. Ф. Кетлинский

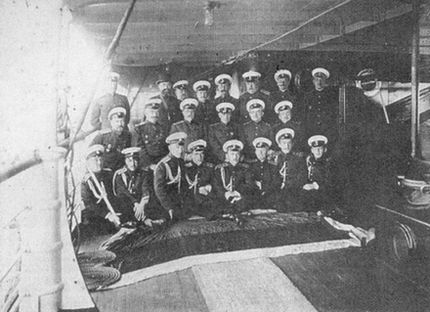

Командующий флотом Балтийского моря адмирал В. А. Канин и его штаб на посыльном судне «Кречет» (июль 1916 г.) Накопленный в течение трех военных кампаний опыт организационного строительства и управленческой деятельности штабов флотов был реализован в новом «Положении…», введенном в действие приказом начальника Морского штаба верховного главнокомандующего от 1 (14) января 1917 г. № 1. Утверждение новых, изрядно увеличенных штатов повлекло за собой рост численности штабов и расширение их структуры (приложение 13). В состав штаба теперь входили оперативная часть, состоящая из оперативного, разведывательного, общего, организационного и особого (контрразведывательного) отделений, распорядительная часть из отделений распорядительного, по укомплектованию, наградного и общего, а также механическая, артиллерийская, минная, интендантская, военно-морская судная и санитарная части, во главе которых состояли соответственно главный инженер-механик флота, главный артиллерист, главный минер, флагманский интендант, обер-аудитор и санитарный инспектор. Кроме того, «вообще по штабу» числились флагманский штурман с помощником, флагманский корабельный инженер, флагманский историограф и главный священник флота. Штатная численность штаба командующего флотом насчитывала (без нижних чинов) вице-адмирала, двух генерал-лейтенантов, генерал-майора, 26 штаб-офицеров, 21 обер-офицера, 11 чиновников и священника [343]. В кампанию 1917 г. в структуру штабов вносились и другие изменения, не имеющие принципиального значения: так, приказанием командующего Черноморским флотом от 7 (20) сентября № 3765 к штабу была присоединена Черноморская учетная канцелярия, выведенная из штата Черноморского флотского экипажа [344]. Согласно новому положению, штаб являлся «органом командующего флотом: 1) по сбору, содержанию и обработке сведений, необходимых Командующему флотом для руководства военными действиями, 2) по разработке его указаний для ведения военно-морских операций и 3) по передаче, по принадлежности, его приказаний и распоряжений» [345]. Были расширены права начальника штаба, главные и флагманские специалисты стали ответственны за постановку и состояние службы по своей специальности на флоте. Они получили право осмотра и инспектирования своей части и отдачи указаний соответствующим специалистам, а также непосредственного сношения по специальным вопросам с вышестоящими инстанциями. Заметим, что в перечне специальных частей уже нет части подводного плавания. Как показал полуторогодовой опыт функционирования этого подразделения, оно оказалась излишним в системе «служб» (частей флагманских специалистов) штаба, так как вопросы технической эксплуатации подводных лодок оставались в ведении флагманского инженер-механика, а все вопросы применения подводных сил являлись безусловной прерогативой оперативной части. Увеличение «удельного веса» совместных с сухопутными войсками действий в системе боевой деятельности флотов привело в 1917 г. к расширению «военно-сухопутных отделов» (теперь отдел состоял из оперативного, топографического и дежурного отделений [346]) и к выводу их из оперативных частей с подчинением непосредственно начальникам штабов. Эта реорганизация позволила, с одной стороны, создать предпосылки для совершенствования взаимодействия флотских штабов с командованием приморских фронтов (армий) и, с другой стороны, усилить роль начштаба в решении оперативных вопросов, отчасти ликвидировав ненормальное положение с особым статусом руководителей оперативных частей.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно