|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Я жизнью жил пьянящей и прекрасной… | Автор книги - Эрих Мария Ремарк

Cтраница 107

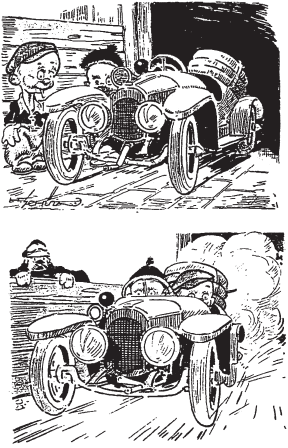

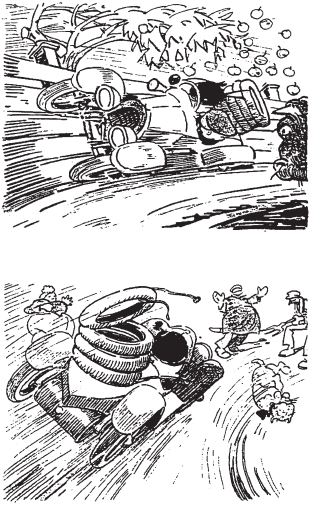

Парни из фирмы «Конти»

(Вторая проделка) – Фриц, — Франц речет, — уж мы не дети,

В шоферы произведены,

И, безусловно, нет на свете

Того, чего б не знали мы.

И сам Эйнштейн, — скажу по чести, —

Нас учит не забавы для,

Что драндулет стоит на месте,

А вертится под ним земля!

Так соловьем он разливался,

Так сладок был манящий глас,

Что Фриц на пение попался —

Нажал от всей души на газ.

Взревел мотор неукротимо,

Машина вынесла забор,

Уж клубы пламени и дыма

Быку-гиганту застят взор…

Все в брызгах грязи, пешеходы,

Как мопсы, жмутся по углам:

То ад летит сквозь крик народа

И сеет хаос и бедлам.

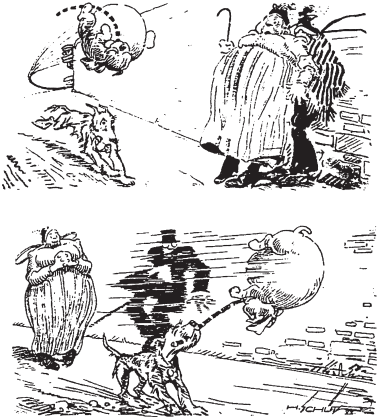

Запаски в воздухе летают

И, к вящей радости дружков,

Как петли лассо, повисают

На шеях честных простаков.

Вопит старушка исступленно,

Но объясниться уж пора:

На сцену вышел страж закона,

Сам шуцман Краузе, ура!

– Для возмущенья нет причины, —

решил он, справедлив и горд. —

Никто не пострадал. Ведь шины —

Прекрасной фирмы «Контикорд»!

Рассказ Лавалетты

(неторопливо, на народный манер) Ночами таксам снятся зайцы в поле,

И те, рыча тихонько поневоле,

В подушки утыкаются носами,

Забыв реальность в упоенье снами.

Лишь волк один, товарищ ночи верный,

На страже с нами бодрствует примерно

И лапу подает тебе как другу —

В надежде, что в ответ подашь ты руку.

Обрадовал меня твой свист короткий:

До вечера мок под дождем я кротко

И поджидал лису, тебе послушен, —

Уж вечер. Я устал. Мне отдых нужен.

А кактусы, что на окошке, знаешь,

Ты слишком часто все же поливаешь:

Красивы экзотичные растенья,

Но ты напрасно ждешь от них цветенья.

В аквариумах — жизнь. Там самки гупи,

Самцы вкруг них хвостами воду лупят

И пляшут шустро, весело, задорно,

И мига страсти ждут, любви покорны.

Уж макроподам бы пора плодиться —

Да больно холодна для них водица,

Но коль ее мы малость подогреем —

За дело уж возьмутся, не робея.

Столкни меня с колен, коль я мешаю.

Ты слышишь? Стонет ветер, завывая.

Вопросами тебя не стану мучить —

Сам развлеку историями лучше

О Джеки-Джеке — шимпанзе великом,

О Кингсли — льве стремительном и диком,

О марабу — что всех зверей хитрее,

О Рат-на-даше — йогов всех мудрее,

О том, как ветер парус надувает,

О стройной гейше, что в ночи рыдает,

О дивных кошках ласковых сиамских,

Об изваяньях жутких африканских,

О новых модах Бирмы и Китая,

Об опии, что нежно убивает,

О тьме ночей, о женских поцелуях,

О воле, что зовет и кровь волнует.

Быть может, там вдали, в краю рассвета,

И обо мне рассказывают где-то,

И женщины на миг припомнят все же

Меня — пред тем, как лечь с другим на ложе.

Мои там приключенья вспоминают,

Слова звучат — и тихо угасают,

И тихо растворяются в эфире —

Там, далеко вдали, в огромном мире.

Но нам пора ложиться. Очень поздно, —

Гляди, как высоко уж встали звезды!

Еще разочек выпусти, приятель, —

Иль буду, ночь скуля, надоедать я.

Ты думаешь, покину вдруг тебя я?

Ну, люди и самих себя не знают,

Судьбе своей в глаза не смеют…

Все свершено, и формы суть главнее!

Шторм грезит гаванью, а гавань — штормом,

Опасности милы лишь непокорным

Мальчишкам, что не знали бури воя, —

А волк морской мечтает о покое…

Все ж не клади толстух в постель с собою!

Ласковый пейзаж/Плавучий лед/Светлая пума

Зыбкой нежностью скованный и околдованный,

Будто светом мерцающим трубки неоновой…

Течет под сводом сердец, глубок,

Темный поток

Воздух ласков, как женская грудь.

Так красавица сорокалетняя,

Сентябрю подобная, страстью последнею

Предвидя зиму, лето стремится вернуть.

Под сводами сердец — любви собор. До срока

В нем Господа мы славим неустанно.

Но вечерня души — лишь свет одинокий да крестный

путь в тишине глубокой,

Мы знаем: смолкнуть пора божественному органу.

Что сердца свод? Сновиденьям — мост он,

Чтоб желаний рыцари ночь напролет

По нему вновь и вновь проезжали под звездами,

под флагами красно-желтыми, пестрыми,

Как наряды осенних рябинок-пажей у ворот.

Уходят, уходят из сердца навеки,

Исчезли вдали, как дым, в седой пелене тумана,

И светлым остался лишь смутный абрис лица,

Что чувств моих Монмартр

Перевернуло.

Должно быть, это и есть преданность.

Небеса окружили оградой.

Ты знаешь: в марте дождик стылый —

Земле прививка райской силы.

Наши сердца, как лилии в мае, томятся по лету,

Наши сердца томятся предчувствием чуда в крови,

Наши сердца томятся близостью теплой земли,

Готовой зачать от дождя небесного,

Наши сердца томятся от жажды расти, расцвести и увянуть,

Наши лица раскрываются, будто листья,

А сердца разбухают от будущих соков, от ожиданья

полета бабочек

И гудения пчел.

К Франко

Даже коль церковь тебя причащает

И называет агнцем невинным,

Даже коль папа тебя величает

Христа самого возлюбленным сыном,

Ты знаешь, папа все-таки не прав,

И церкви власть — не выше прочих прав,

А он — не Божий глас, а Божий раб.

И кардиналов, и прочих святош немало.

В аду — найдутся и папы, коли поискать.

Хотя им церковь исправно грехи отпускала,

В аду они каются — Бог и не думал прощать, —

И правильно: нечего Заповедь нарушать!

«Брат мой, ты слышишь ли шум дождя?..»

Брат мой, ты слышишь ли шум дождя?

Капли строчат, как из пулемета,

И время расстреливают, не щадя, —

Твое и мое. Началась охота:

Дырявят выстрелы ткань бытия,

Ветхий костюм… это ты или я?

Свободны, в плену и мертвы заодно, —

Брат мой, мы узники все равно,

О брат мой!

Сгнить под землей суждено всем нам:

Человек есть прах — не скала и не камень,

А если все сдохнем и все будем там —

Так пусть же пребудет мужество с нами!

«Падают листья, падает дождь…»

Падают листья, падает дождь,

Падают тучи в морскую гладь.

Падают сны на подушку, а в сердце — печаль,

И только смерти росток в душе становится выше.

Так далеки мечты. Так далека любовь.

Отдаляется близкое. Горизонта черта

Пролегла через сердце твое.

Как далеки твои руки!

Губы твои позабыты. Дыханье твое —

Всего лишь ветер дождливым утром.

Холодно Богу. Умерло Время.

И лишь смерти росток безмолвный

В душе становится выше.

С каждым днем умираешь еще немного,

С каждым днем все пустее твои ладони.

Не приходит никто. Тишина у порога,

И ничто уж не держит, ничто не затронет —

Все мертво уж, все в прах обратилось убогий.

Только смерти росток в душе становится выше.

Огонек задрожал, померк и угас, —

Как много их — тех, кто погиб до нас…

«Все еще больно!..»

Все еще больно! Открыты раны,

Но открытые раны — как открытые двери.

И солнечный свет играет в крови,

Что слишком долго безмолвно

Во тьме по венам бежала,

А теперь течет — еще продолжает течь —

Пурпуром ярким страдания,

Пурпуром нежным прощания.

Кровь бежит и уходит, уж чуя свою судьбу, —

Беглянка, что долго томилась

В темнице счастья, в темнице боли, —

Опять свободная, пусть еще слабая,

Но снова — на воле бурь,

Перемен, приключений,

Дали далекой и чужестранной,

От затхлости бренного тела освобожденная,

Открытая всем ветрам,

Открытая миру…

Вновь на ветру трепещут флаги стремлений,

Вновь развевается знамя жизни.

«Он погиб под Можайском…»

Он погиб под Можайском. Ночью.

В мороз. На белом снегу.

Холод мгновенно его заморозил, — окоченев в секунду,

Тихо упал он в снег.

Отяжелевшее тело в снега уходило все глубже,

Все глубже и глубже, — и новым снегом его заметало.

Часы его прожили все же подольше, чем он, но потом

и они встали —

В половине восьмого.

И снова все было белым-бело — весь декабрь, и январь,

и февраль тоже,

И тихо скользили лыжи солдат неприятельских

В трех метрах над ним,

В направленье Смоленска.

А после задули ветры, и начал подтаивать снег.

С мартом пришла весна, с весною — теплые ветры,

И он восстал из белой своей могилы.

Как грязный ком, заскользил вниз по склону,

по талому снегу, —

И, наконец,

Коснулся земли.

Вокруг все таяло и оживало —

Ожили и открылись и раны его. И кровь заструилась,

И он, наконец, умер по-настоящему.

Уснул на лугу, с винтовкой своей и каской,

И ожил в духе — или, точнее, в смраде.

Он рос, он двигался, пух,

И в снах тревожных своих

Снова сражался.

Двигались черные губы его,

Дрожали петли кишок гниющих,

Мерзко воняя,

Шевелились порою склизкие руки…

Но, наконец, он умер и в третий раз,

Съежилось тело в обтрепанном сером мундире,

Вжалось, вросло в землю, и черепа взгляд пустой

Стал безмятежным, мирным и отчужденным.

Вокруг него

Призрак весны заплясал —

Поле битвы вновь стало обычным цветущим полем.

Зажурчали ручьи, и ростки

Потянулись сквозь землю.

Поднимались травы, сквозь твердую корку земли

пробиваясь, —

Но сквозь мундира полуистлевшую ткань проникнуть

были не в силах.

Травы толкали тело убитого вверх,

Но им было темно под мундиром, —

И погибли они.

А ведь рядом

Цвели подснежники и лилии луговые.

Но тут пробудились к жизни жуки и черви.

Лис они оказались хитрей,

В тающем льду труп мамонта раскопавших, —

Вечный источник пищи, месторождение плоти.

И начала земля пить мертвые соки…

Иоганна Шмидта из третьей роты сто пятьдесят

второго полка,

Насквозь пронзили высокие, сочные травы.

Кролики по нему пробегали частенько,

На зубы садились бабочки и стрекозы — да совы ночами

на нем отдыхали.

Никто его не нашел. От него

Остался лишь жестяной солдатский жетон.

Жетон подобрали в году две тысячи двести двадцатом,

Во время строительства игровой детской площадки.

Рядом стоял дом, там жили люди, любили и умирали. Рабочий

Выбросил прочь жетон — ржавый и бесполезный кусочек

металла.

Но совсем он исчез лишь через два года.

Он стал последним — ведь семеро тех, что погибли

с ним рядом,

Лежали глубже,

И раньше в прах обратились.

И долго еще в воздухе череп болтался —

Его подцепила вишневого деревца ветка,

А деревце выросло и зацвело — и, окруженный цветами,

Глядел он в небо,

Подбородка лишенный, ведь отвалилась нижняя челюсть

И на земле валяться осталась.

В городе Гисен, откуда он родом был,

О нем сначала печалились,

А потом позабыли, —

Пришли тяжелые времена, и стало не до того.

И только мать его говорила порой:

Хорошо, мол, сделал,

Что вовремя умер

И не увидел, какой наступил кошмар.

Конечно, в душе она так не считала.

Сына она пережила только на семь лет.

Комментарии к письмам

Из наследия Ремарка, так же как из других источников, известно около двух-трех тысяч персон и организаций, с которыми он вел переписку: возлюбленные, друзья и подруги, знакомые, издатели и издательства, включая литературоведов, поклонников и государственных деятелей. Хотя в наследии Ремарка сохранилось около трех тысяч писем к нему, до нас дошло лишь небольшое количество экземпляров, прежде всего машинописных копий или только черновиков писем, самого Ремарка. Так как Ремарк только в редких случаях делал машинописные копии или списки своих писем, остались, как правило, его корреспонденции в руках адресатов, в различных учреждениях, или их архивах, или в наследии его адресатов.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно