|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Nokia. Весь невероятный опыт компании в одной книге | Автор книги - Кили Уилсон , Ив Доз

Cтраница 41

В целом Nokia не могла совершить эффективный переход от личного «непосредственного» («команда мечты» 1990-х) к институциональному и контекстуальному руководству (набор управленческих систем и процессов, предоставляющих инструкции, дисциплину, гибкость и поддержку). Чтобы перенаправить стратегию, старшему руководству нужно было либо создать богатый структурный контекст и выравнивать его, когда того потребуют технологии, рынок и конкурентные изменения (чтобы внутренняя селекционная среда для стратегических инициатив продолжала соответствовать внешнему спросу), либо оставаться активно вовлечённым в принятие решений по существенным вопросам. Руководство Nokia после 2004 года не делало ни того, ни другого.

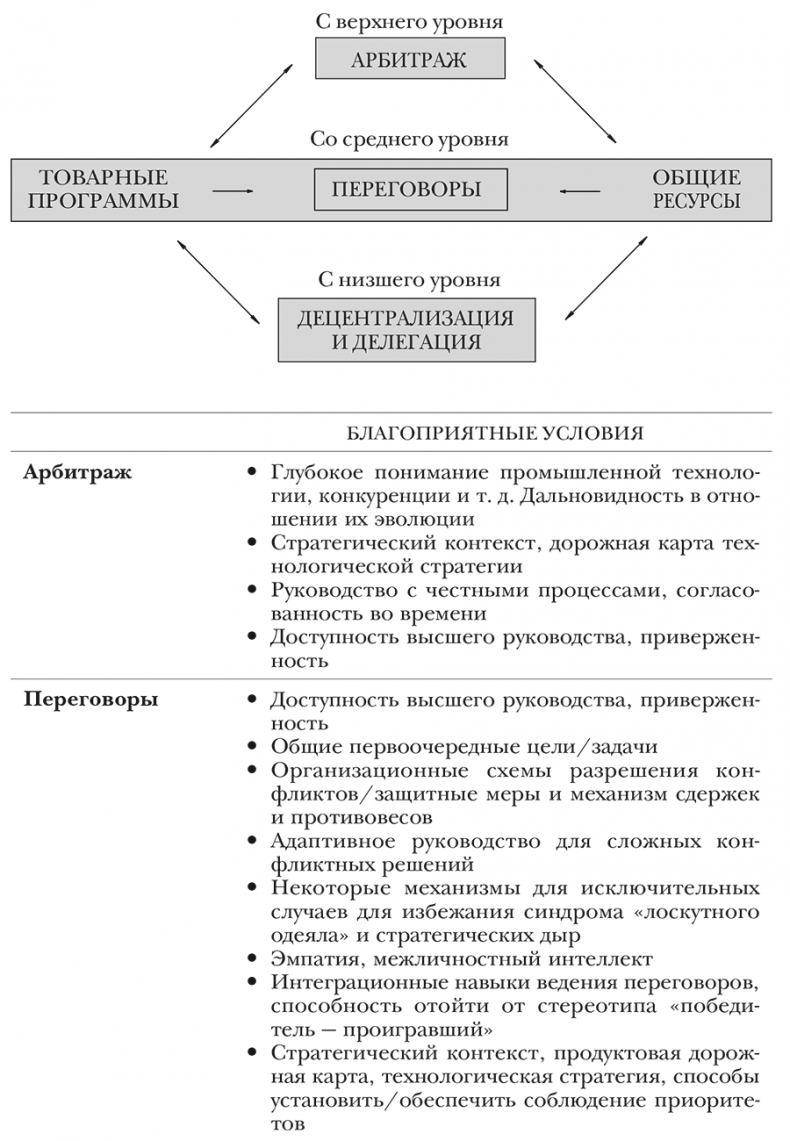

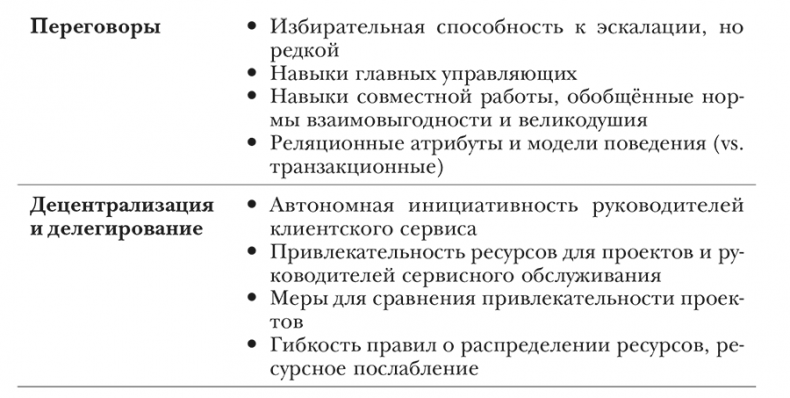

Рисунок 6.1. Три способа управления матрицей Качество ролевой интеграции и дифференциации, неформально достигнутое в «команде мечты», не могло быть продолжено или достигнуто заново, когда ключевые участники ушли. Более того, как это часто бывает с хорошо функционирующими командами и выдающимися людьми, чья настоящая важность в полной мере осознаётся с их уходом, только после того как потеря начала остро ощущаться, стало ясно, как повезло Оллила и Nokia с «командой мечты». Но было уже слишком поздно. Переход к институциональному руководству, как правило, бывает медленным и часто проходит через промахи и восстановление (IBM потребовались десятки лет и несколько попыток, чтобы этого достичь (Герстнер, 2002; Карролл, 1993; Доз и Косонен, 2008), а HP так и не смогла в полной мере этого сделать (Бургельман и др., 2016; Хаус и Прайс, 2009). Он также требует генеральных директоров и ключевых руководителей, являющихся строителями учреждений (например, можно почитать Слоан (1964), чтобы изучить создание General Motors, и Чандлера (1962) и Чандлера и Салсбери (1971), чтобы изучить создание DuPont и других компаний). Переходу от личного к институциональному руководству часто мешает расползающаяся бюрократия, как это произошло в определённой степени с Nokia, а также с HP. Возвращаясь к нашим четырем ключевым аспектам, с когнитивной и стратегической точки зрения, ключевой проблемой этого периода было растущее расхождение и, как результат, несогласованность между различными стратегическими решениями, принятыми Nokia. Изначальные притязания одновременно на достижение низкой стоимости и дифференциации требовали «хождения по канату», и Nokia не смогла удержать нужный баланс. Схема сегментации рынка на основе образа жизни могла иметь смысл, но не была успешно реализована. Nokia постепенно теряла направление оптимизации расходов – что было стимулировано «доминирующей логикой» производства мобильных телефонов (читайте у Прахалада и Беттиса (1986 и 1995) о развитии этой концепции) – и не смогла должным образом дифференцировать свои продукты, чтобы создать стоимость, которую оценили бы конечные пользователи с разными стилями жизни. В 1990-х Nokia выиграла конкурентное сражение за мобильные телефоны у Motorola и Ericsson, но затем позволила этому успеху выскользнуть у неё из рук. Учитывая недостатки Symbian и доминирующую в Nokia логику ограничения расходов, она просто не могла продолжать предоставлять высококачественные инновационные продукты, к которым привыкли её лояльные клиенты. Выпуск инновационного телефона RAZR от Motorola был выстрелом по кораблю Nokia, но Motorola не смогла остаться хозяйкой положения, так как её новый генеральный директор, Эд Зандер, имел другие приоритеты и ограничил НИОКР. Тот факт, что инновационное руководство Motorola было недолгим, успокоил руководителей Nokia и усилил веру в то, что их компания продолжала оставаться лидером в проектировании продуктов и инженерии. Тем не менее они предпочли игнорировать тот факт, что ясность спецификаций продуктов, качество и актуальность их выхода на рынок начали идти на спад примерно в одно и то же время. Пока Nokia проигрывала войну за лидерство в сфере мобильных телефонов, близилось начало новой войны на другом поле: на смену традиционным телефонам выходили смартфоны. Со времён разработки «Коммуникатора» в начале 1990-х Nokia была лидером в производстве смартфонов, однако почему-то руководители среднего звена, которые принимали ключевые решения по продуктовой политике, не реагировали на фундаментальные изменения, которые смартфоны вносили в конкурентную игру. Вместо аппаратных функций теперь ключевым дифференциатором стало разнообразие приложений программного обеспечения, которые установит конечный пользователь. Каждый потребитель отныне будет сам настраивать набор приложений в соответствии со своими потребностями. Мобильные коммуникации, таким образом, стали тем, что экономисты называют «двусторонним рынком»: конечные пользователи выбирают определённый телефон-провайдер на базе того, сколько приложений доступно на ОС этого телефона. Разработчики создают приложения для операционных систем, привлекающих наибольшее число конечных пользователей. Теперь работала сетевая экономика, и производителям телефонов нужно было привлекать не только клиентов, но и разработчиков приложений. Было бы неправильно полагать, что никто в Nokia не осознавал наступления этих изменений и не понимал последствий столь глубокой трансформации. На самом деле, как мы увидели в главе 5, в 1990-х у Оллила и Ала-Пиетиля уже появилось острое предчувствие преобразований отрасли, с которыми они столкнутся в 2000-е. Однако это не привело к эффективным действиям среднего звена. Почему именно – сложно понять. Конечно, в высшем руководстве после 2004 года появился стратегический вакуум, и руководители продуктовых линий были сосредоточены исключительно на краткосрочном успехе собственных продуктов (своевременном внедрении и первоначальных квартальных продажах). Напряжённость между разработчиками традиционных телефонов, сфокусированными на аппаратуре, и разработчиками смартфонов, которые видели, насколько критически значимым теперь является программное обеспечение, оставалась высокой и ещё более затрудняла приверженность новой реальности платформ и приложений. Nokia также могла стать жертвой того, что некоторые учёные (Барнетт и Хансен, 1996) назвали эффектом «Красной Королевы». Это отсылка к известному разговору в классическом романе Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» между Алисой и Красной Королевой о необходимости бежать быстрее и быстрее, чтобы оставаться на одном и том же месте. Похоже, именно так мир воспринимался многими сотрудниками Nokia после невероятного роста концерна с середины 1990-х. В плане стратегического управления основной аргумент эффекта «Красной Королевы» заключается в том, что период устойчивой конкуренции на рынке с одним и тем же набором соперников ведёт к тому, что чрезмерное внимание только уделяется этим хорошо известным соперникам и соответственно в недостаточной мере – новым и разнообразным игрокам. Это обоснование приобрело актуальность и значимость в процессе изучения причин, по которым обосновавшиеся на олигополистических рынках компании не могут увидеть угрозу со стороны новых (зачастую подрывных) участников на их рынках. Например, Xerox фокусировался на входе Kodak и IBM в сферу копировальных машин – своих соседей в Рочестере, Нью-Йорк, – и игнорировал Canon, Savin и других японских конкурентов. То же самое можно сказать о первоначальном пренебрежении «большой тройки» производителей машин из Детройта по отношению к японским фирмам или о том, как шотландская индустрия кашемировых свитеров недооценила китайские компании (Порак и др., 1989).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно