|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре | Автор книги - Джон Бартон

Cтраница 134

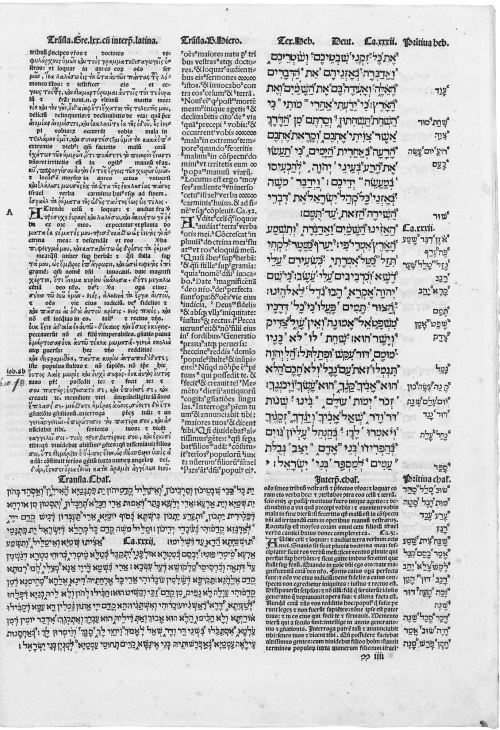

Комплютенская Полиглотта: в верхней левой колонке – Септуагинта с подстрочным латинским переводом, справа – текст на иврите, в центре – Вульгата. В нижней левой колонке – арамейский таргум; справа – перевод на латинский В 1517 году в Венеции опубликовали Библию Бомберга, в которой не просто приводился еврейский текст: вокруг него распределялись комментарии раввинов – это была так называемая раввинская Библия. Даниэль Бомберг (1483–1579) был первопечатником из Фландрии и исповедовал христианскую веру, но его Библией могли пользоваться и евреи, и подрастающее поколение христианских гебраистов. Последние долгое время пребывали в тени: их подозревали в сочувствии к иудеям. Особенно резких обвинений такого плана удостоился Иоганн Рейхлин (1455–1522), профессор права, в 1506 году опубликовавший первую еврейскую грамматику для христиан, желавших изучать иврит. Сам Рейхлин называл себя первым христианином на Западе, изучившим иврит. Да, Николай де Лира, Герберт де Босхем и другие тоже знали иврит в какой-то мере, но, возможно, притязания Рейхлина возникли не на пустом месте: во владении языком он превосходил предшественников. Кроме того, он способствовал изучению иврита, призывая правителей устраивать кафедры еврейского языка в университетах Европы. После Рейхлина этим занятиям содействовал Себастиан Мюнстер из Базеля (1488–1522), в 1527 году даже издавший грамматику арамейского. Кроме того, Мюнстер перевел грамматические труды Элии Левита (1469–1549), немецкого еврея, работавшего в Италии, чья грамматика иврита появилась в Риме в 1508 году. Христианские гебраисты иногда отклонялись от изучения библейских книг и читали иудейские таинственные тексты, принадлежавшие к традиции каббалы, мистической стороны иудаизма, к которой иудеи-ортодоксы часто относились скептически; впрочем, и Еврейскую Библию христиане изучали в достаточной мере, чтобы вести с иудейскими учеными плодотворный диалог, хотя последним и приходилось быть осторожными и избегать любых подозрений в том, будто они стремятся обратить своих христианских собеседников в иудейскую веру. Христиане продолжали работать с Еврейской Библией и дальше, примерно в то же время, когда Лютер излагал и публиковал свои тезисы: в испанском городе Алькала-де-Энарес с 1514 по 1517 год печаталась, а в 1522 году была опубликована Комплютенская Полиглотта (известная на латыни как Complutum). В томах с первого по четвертый латинский текст Ветхого Завета приводится в центре страницы, Септуагинта – во внутренней колонке, текст на иврите – во внешней, а на полях определяются корни еврейских слов. (В пятом томе содержится Новый Завет на греческом и латинском языках.) В решении разместить латинский текст в центре можно усмотреть христианскую предвзятость; впрочем, даже так Полиглотта представляет собой невероятно значимый вклад в библеистику. В 1524–1525 годах вышло второе издание Библии Бомберга, и в нем уже была Масора – еврейский текст с пометками на полях, созданными ради того, чтобы манускрипт был переписан в точности; мы говорили о ней в главе 15. Библия Бомберга стала основой для печатных экземпляров Еврейской Библии и была таковой вплоть до XX века. Что же касается Нового Завета, то в 1516 году Эразм издал свой греческий текст, и это вызвало споры – не только оттого, что многие считали латинский текст авторитетным и противились мысли, будто греческий оригинал способен его превзойти, но и потому, что Эразм, работая с текстом, принял ряд необычных решений. И самое заметное касалось так называемой «Иоанновой вставки»: это пассаж из Первого послания Иоанна. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. 1 Ин 5:7 Если бы эти слова и правда были частью послания Иоанна, они бы стали явным ранним свидетельством доктрины о Троице – единственным в Новом Завете, если не считать фрагмента в Евангелии от Матфея (Мф 28:19). В наше время склоняются к мысли о том, что это послание, скорее всего, написано в начале II века; но в XVI столетии полагали, что его написал «любимый ученик» Иисуса, Иоанн Зеведеев, а значит, оно должно было появиться очень рано, в I веке, возможно, совсем скоро после того, как миновала эпоха Иисуса. Эразм знал, что «Иоанновой вставки» не было ни в каких ранних манускриптах Нового Завета – на самом деле ее внесли в Латинскую Библию, которую впоследствии, уже со вставкой, перевели на греческий. И потому Эразм эту вставку просто опустил, как опускают ее и все критические издания Нового Завета; впрочем, это не помешало ей появиться в Библии короля Якова (и в качестве сноски даже в «Новой пересмотренной стандартной версии», NRSV). На Эразма обрушилась лавина критики, и он пошел на попятный, вернув вставку в свое третье издание Нового Завета, вышедшее в 1522 году, поскольку выяснил, что в Дублине сохранился манускрипт, в котором эта вставка была. Это одно из самых вопиющих «правоверных искажений Священного Писания» – таких, при которых искажают текст библейской книги, подводя его ближе к более поздней ортодоксальной доктрине [24]. После того как, по большей части благодаря Эразму, появилось еще немало изданий Нового Завета, Роберт Этьенн опубликовал четвертое издание своего текста – оно было небольшим, набиралось мелким шрифтом, его можно было носить с собой, и это был первый Новый Завет, разделенный на пронумерованные стихи. Нумерация стихов сохранилась и до наших дней, пусть даже со временем вышло немало критических изданий. Важную роль сыграло издание новозаветного текста, которое вскоре после Этьенна выпустил Теодор Беза (1519–1605), преемник Кальвина в Женеве: он сравнил ряд манускриптов, в том числе и два, которыми владел сам – то были Кодекс Безы и Клермонтский кодекс – и издал критический текст, опубликованный в 1565 году. Время от времени он тоже вносил правки, если считал, что необходимо согласовать текст с ортодоксальным вероучением. Так, в Деяниях (Деян 2:47) мы читаем, что Господь прилагал к Церкви «спасаемых», а Беза исправил это на «предначертанных ко спасению», тем самым намекая на предопределение. Но внесение правок для него нетипично: в основном он работал как традиционалист. Так Реформация смогла породить новое критическое мышление, в свете которого воспринимались и библейский текст, и его трактовки. Работа над греческими и еврейскими текстами берет начало еще в Средневековье, но ее расцвет пришел с наступлением Нового времени, и она принесла свои плоды, дав деятелям Реформации для перевода и толкования более надежные библейские тексты. Как мы видели, книгопечатание в невероятной степени повлияло на распространение Библий. Один только станок в Виттенберге с 1534 по 1620 год выпустил сто изданий Библии Лютера, а общее число экземпляров приближалось к 200 000 копий – не считая томов с Ветхим и Новым Заветами и отдельными библейскими книгами, для которых уже существовал готовый рынок [25]. (Даже греческий Новый Завет Эразма был продан тиражом в 3000 копий.) Доступность Библий изменила и то, как приходил к людям библейский текст: теперь Библию не только слышали на общих собраниях и во время литургий, но и читали частным образом, что побуждало христиан размышлять над ее смыслом. Реформаторы составляли малую часть населения, они были учеными и знали Библию почти наизусть, – но они, в отличие от Церкви времен позднего Средневековья, при любой возможности призывали мирян читать Священное Писание. Нет, в Средние века – вопреки расхожему представлению – людям вовсе не запрещали читать Библию, во всяком случае, не повсеместно; но на деле библейский текст могли сами читать лишь те, кто в должной мере владел латинским. Как мы увидим в главе 18, широкому доступу к Библии в высшей степени содействовали ее переводы на народные языки – а на них ее переводили по всей Европе, и в протестантских странах, и в католических.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно