|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русские эмигранты и их потомки. Истории успеха | Автор книги - Аида Арье

Cтраница 35

Картина Хуана Мануэля Бланеса «Парагвайка», представляющая собой аллегорию разорённого Парагвая В то же время, несмотря на всю радость от долгожданной встречи, у каждой из сторон имелись свои интересы по отношению друг к другу. К счастью, они не были взаимоисключающими. Беляев мечтал воплотить в жизнь идею «Русского очага», который, как Ноев ковчег, мог бы взять на свой борт и спасти от неизбежного растворения в толпе других народов каждого, кто хотел оставаться русским, о чём в своих дневниках ясно сказал сам Беляев: «Я мечтал об одном. В море продажного разврата и растления я надеялся найти горсть героев, способных сохранить и взрастить те качества, которыми создалась и стояла Россия. Я верил, что эта закваска, когда совершится полнота времён, когда успокоится взбаламученное море революции, сохранит в себе здоровые начала для будущего. Если нельзя было спасти Россию, можно было спасти её честь». Удалённый от шумных городов и от соблазнов современного мира Парагвай с его тёплым климатом как нельзя лучше подходил для замыслов Беляева. От себя лишь добавим, что в целом утопическая идея «Русского очага», на наш взгляд, причудливо переплетается с образом народной культуры – Беловодьем. В поисках этой мистической страны счастья, где все равны, нет ни богатых, ни бедных, а все живут вольно, по заветам отцов, многие русские крестьяне уходили из своих деревень целыми семьями. Бежали в Беловодье от разных напастей – злых помещиков, неурожая, бесправия и притеснений. Поэтому, когда читаешь мемуары Беляева, невольно приходишь к мысли, что образ «Русского очага» возник из самых глубин русского мировоззрения и мировосприятия.

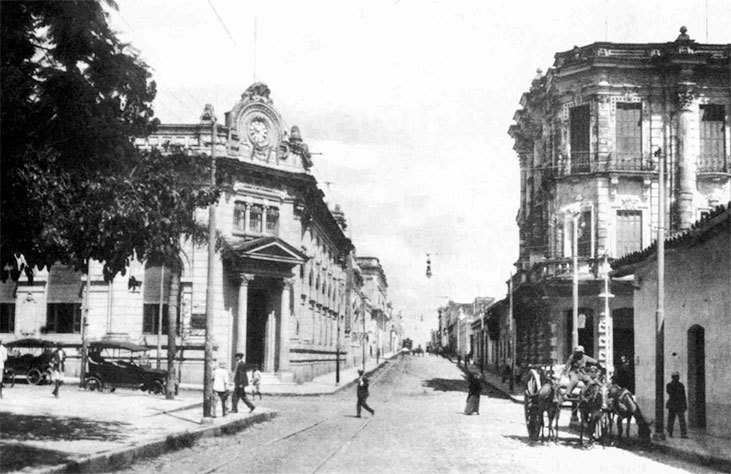

Столица Парагвая г. Асунсьон, 1920-е годы Парагвай, в свою очередь, не возражал против въезда в опустевшую страну русских эмигрантов при одном основном условии – Беляев должен был поручиться, что въезжающие в страну никогда не были связаны с «красными». Коммунистической идеологии в то время во многих странах боялись, как чумы в Средневековье. Во всём остальном Парагвай лишь выигрывал от притока людей – будь то крестьяне или специалисты, обученные тем или иным профессиям. Последним в Асунсьоне были особенно рады. К несказанной радости Беляева власти Парагвая обещали назначить каждому русскому, обладающему познаниями в области точных наук и готовому преподавать в Парагвае, солидное жалование размером от 5000 до 7000 песо. К слову, президент страны в то время получал 15 000 песо. И всё это звучало весьма привлекательно, если бы не ещё одно «небольшое» условие. Дело заключалось в том, что вплоть до начала 30-х годов ХХ столетия целых 60 % территории Парагвая оставалось неисследованным. На картах так и значилось: «Неисследованная земля». Причём эта терра инкогнита начиналась фактически сразу за пределами столицы, по ту сторону реки Парагвай. Можно сказать, что именно эта река служила естественной границей между освоенными и неосвоенными землями. Эта таинственная местность носила название Чако Бореаль, что в переводе с испанского и языка индейцев кечуа означало «Северное охотничье поле». Достоверно было известно лишь то, что территория эта мало пригодна для жизни в силу резко континентального климата, труднопроходимых зарослей из дикого кустарника и низкорослых деревьев и огромного количества москитов и ядовитых змей. Насколько спокойным и приветливым казался Асунсьон, настолько непредсказуемыми и опасными представлялись леса и пустоши по ту сторону реки. Но больше всего жителей Парагвая пугали слухи о населявших этот регион кровожадных диких индейцах. Причём для этих слухов действительно имелись весомые основания. Первая экспедиция направилась в Чако Бореаль под предводительством француза Жюля Крево ещё в 1881 г. Ни один из 55 членов экспедиции так и не вернулся. Аналогичная судьба постигла последующие экспедиции американца Джона Пойджа и аргентинца Рамонта Листа. Непроходимый лес как будто поглощал в себя любого, кто осмеливался войти в него. С таким раскладом про это опасное место ещё долго бы не вспоминали, если бы не одно важное обстоятельство. Северный сосед Парагвая Боливия нашла на своей территории, граничащей с Чако Бореаль, нефть. Учитывая место этого открытия, боливийцы решили, что чёрное золото может быть найдено и южнее. Всё, что им оставалось, – это тщательно исследовать неизвестный регион, а затем всего лишь немного перекроить карту Южной Америки. Никто же не станет разбираться – где именно проходила граница на территории, которая даже не нанесена на карту! Конечно, открыто никто о таких планах не заявлял, но в целом намерения соседа были весьма прозрачными. Таким образом, Парагваю предстояло вступить в игру на опережение – кто первым закрасит последнее белое пятно на карте Южной Америки, тот и получит ценный приз в виде нефти. И, как можно уже догадаться, с просьбой принять на себя эту почётную миссию правительство обратилось именно к Ивану Беляеву. Думаю, для него это был тот редчайший случай, когда само Провидение сразу преподносит тебе всё то, о чём мечтал: возможность стать настоящим первооткрывателем, встретиться с индейцами, защитить честь своей новой Родины и испытать себя в самом настоящем приключении, которому позавидовал бы сам Индиана Джонс. Но главное – Беляев вновь, как во времена своей молодости, смог почувствовать себя нужным, способным принести пользу и сделать свой вклад для всеобщего блага. В мире, где всё сводилось к деньгам и удовольствиям, ему так этого не хватало! В определённом смысле история Ивана Беляева – почётного генерала и героя Парагвая – началась в тот момент, когда он принял условия парагвайского правительства. Итак, в общей сложности в неисследованную часть Парагвая было направлено 13 экспедиций [50], каждую из которых возглавлял наш герой. В перерывах между своими исследованиями Беляев прикладывал колоссальные усилия для того, чтобы собрать на парагвайской земле цвет русской нации во всём его разнообразии – от тружеников-крестьян до бывших аристократов с блестящим образованием. И если для первых было достаточно выделенной земли, чтобы начать зарабатывать на жизнь, то квалифицированные кадры не могли всё бросить и поехать в неизвестность. Великолепно понимая это, Беляев лично каждому, кто давал согласие приехать, выбивал место работы и достойный заработок.

Президентский дворец в Асунсьоне Как правило, инженеры, путейцы, архитекторы устраивались в высшие учебные заведения на преподавательские должности, а военные сохраняли за собой свои звания без понижения. Число прибывших специалистов было так велико, что в итоге русские составили значительный процент от всего преподавательского состава Парагвая. Не без гордости можно констатировать, что выходцы из нашей страны послужили катализатором развития многих точных и естественных наук на своей новой Родине, а на физико-математическом факультете Асунсьонского университета вплоть до 1970-х годов рабочим языком оставался русский.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно