|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Жизнь двенадцати царей. Быт и нравы высочайшего двора | Автор книги - Иван Снегирёв , Тимофей Свиридов , Иван Брыкин

Cтраница 32

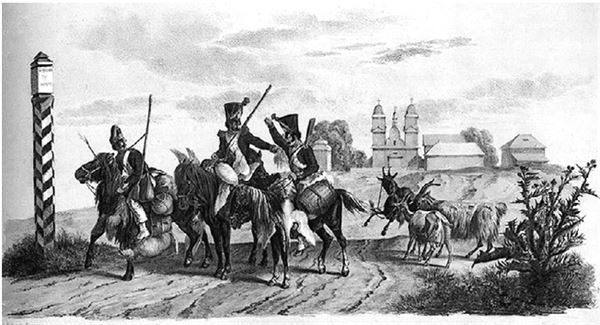

Около Козушина 11 июля 1812 года. Художник Х.В. Фабер дю Фор Вы обязаны спросить меня: зачем мы тогда дрались? Почему мы добровольно шли на войну и не жалели своих жизней? Я вам отвечу одним словом: романтизм. Мы все были во власти его идей. Россия была для нас в полном смысле романтическим понятием: мы искали какую-то особую её сущность, мы видели проявление каких-то высших особенных сил в её истории, мы романтизировали самую русскую жизнь, не желая замечать её безобразий. Ну и конечно, нас жгло оскорблённое национальное чувство: как посмели французы вторгнуться в наши пределы? Разве Россия – не великая держава, разве не держала она в страхе всю Европу совсем недавно? О, эти великодержавные настроения, – сколько бед они принесли нам и ещё принесут в будущем! Казалось бы, так просто понять, что величия нет и не может быть там, где есть несправедливость, угнетение и произвол, но как мало людей понимают это. * * * Наш Семёновский полк вместе с другими гвардейскими полками выступил из Петербурга в марте двенадцатого года, за три месяца до вторжения Наполеона, – это доказывает, что оно не было неожиданным для нас. Примечательно, что в то время, когда Александр Павлович стягивал войска к границе, Наполеон всё ещё не терял надежды договориться с ним, однако наш государь будто специально подталкивал его к войне. Кому-то было очень нужно, чтобы Россия и Франция начали эту войну, – многие поговаривали всё о той же «коварной руке Англии», в доказательство они приводили свидетельства вопиющей бестолковщины в нашей армии и общей неподготовленности России к войне. Мы будто собирались воевать с каким-то заурядным генералом, а не с Наполеоном, покорившим всю Европу. Военная реформа, проводившаяся у нас, шла кое-как и далеко не была закончена, численность наших войск значительно уступала французской. Нечего говорить о порядках в армии французов и в нашей. Начну с того, что во французской армии солдат не били – каждому, кто поднял руку на солдата, грозил расстрел, – а у нас их избивали нещадно: зуботычины и оплеухи вообще не считались за грех, хотя бывало, что солдатам за незначительные проступки выбивали зубы и портили барабанные перепонки. Но это было мелочью по сравнению с поркой шпицрутенами и шомполами, когда провинившегося прогоняли сквозь строй и давали по тысяче ударов. После такого наказания кожа на спине висела лохмотьями, – недели две-три и более несчастный должен был отлёживаться в лазарете, а те, кто были слабее, не выдерживали и умирали. Во французской армии каждый рядовой мог со временем стать офицером, генералом и даже маршалом; существовала особая система продвижения отличившихся по службе: офицер не мог получить следующее звание, не подготовив определённое количество солдат на замещение командных должностей. Известное высказывание Наполеона о том, что в его армии каждый солдат носит в ранце маршальский жезл, было не лишено оснований. У нас же выслужиться из солдат в офицеры было почти невозможно – это были такие редкие случаи, что о них знала вся армия, причём, такой офицер всё равно оставался белой вороной в офицерской среде, ему постоянно указывали на его место. Наполеон часто твердил, что он лишь «первый солдат Франции», и это были не пустые слова: находясь в походах всегда среди своего войска, объезжая его ряды под огнём и лично направляя в атаку, он доказал это делом. Нашим солдатам не приходило в голову считать императора Александра за своего: пропасть, которая отделяла их от царя, была огромна и непреодолима. У нас была армия господ и рабов; у французов – армия свободных людей. Мы уступали французам и в качестве военного обучения: во французской армии оно было построено с расчетом на войну, у них обучение было осмысленное и требовало от солдат разумной инициативы в бою. У нас инициатива считалась преступлением: правило Суворова, чтобы каждый солдат знал свой маневр, осталось на бумаге. Неукоснительное, механическое исполнение приказа, полный отказ от самостоятельности, категорический приказ «не рассуждать!» – вот наша основа солдатского обучения. Муштра и шагистика были всего важнее для нас: мы готовили солдат для парада, а не для войны, – я уже говорил об этом… Наконец, у нас бессовестно разворовывали средства, отпущенные на вооружение и содержание армии, но попробовал бы кто-нибудь решится на эдакое у французов при Наполеоне! * * * Можно ли было воевать в таких условиях, тем более, самим стремиться к войне? Тем не менее, наши войска изготовились к ней, бросая вызов Наполеону. Все гвардейские полки уже в апреле стояли на границе в составе Первой или Западной армии, которой командовал Михаил Барклай-де-Толли, великий стратег и полководец, так и не получивший должного признания у нас. Гвардейские полки он держал в качестве резерва, мы входили в Пятый корпус его армии и с началом военных действий не участвовали в сражениях до самого Бородина. Там мы впервые вступили в бой: мы защищали артиллерийские позиции на правом фланге наших войск. Французы обстреливали нас из пушек; они предоставили дело артиллерии, прежде чем пустить на нас пехоту и конницу. Тот, кто хоть раз побывал под ядрами и картечью, знает, каково выдержать такое: не хочу рисовать вам ужасные картины войны, но вы только представьте, как тяжелые чугунные ядра бьют в мягкие человеческие тела, дробя и калеча их, отрывая конечности и головы; как осколки выпущенных из пушек гранат рвут и режут человеческую плоть на части; как картечь осыпает смертельным градом неподвижные шеренги и выкашивает в них мёртвые пустоты. Мы простояли под огнём больше четырнадцати часов, в моей роте было убито около сорока человек, не считая раненых и покалеченных, но мы не отошли. К вечеру французы двинули против нас пехоту, но мы не подпустили её ближе ружейного выстрела. Я считаю заслуженными награды, которые мы получили за Бородино: нам с братом Михаилом дали звание прапорщиков, двадцать шесть офицеров нашего полка были награждены орденами. * * * На Бородинском поле все наши войска показали чудеса мужества, и мы с братом даже поспорили, отчего это? Понятно, что офицеры должны были сражаться героически – по велению долга, из дворянской чести, желания славы, во имя получения наград и чинов, из романтического чувства привязанности к Родине, о котором я уже упоминал, и которое было очень сильным у нас. Но солдаты? Какой смысл был умирать им? Родина была злой мачехой для них, служба – невыносимым бременем; награды ничего не меняли в их беспросветном существовании. Брат Михаил утверждал, что именно поэтому солдаты так легко шли на смерть – она была для них избавлением. Он вспоминал, как древние греки говорили о спартанцах: они потому являются такими храбрыми и стойкими воинами, что смерть в бою для них лучше той жизни, которую они ведут… А русский человек вообще мало ценит свою жизнь, ибо она у нас ненадёжна, как нигде, и намного тяжелее, чем у прочих народов; русский человек привык к ударам судьбы, он фаталист по натуре и смерть не вызывает у него такого ужаса, как у изнеженных жителей Европы, убеждал меня Михаил. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно