|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Жизнь двенадцати царей. Быт и нравы высочайшего двора | Автор книги - Иван Снегирёв , Тимофей Свиридов , Иван Брыкин

Cтраница 29

Самым большим предрассудком, самым большим злом в деле воспитания была порка. Мы с вами принадлежим к «непоротому поколению», а ведь мало кто из наших старших современников может похвастаться тем же. Во времена наших отцов детей пороли нещадно, в хижинах и дворцах, – и никому не приходило в голову, что это плохо. Напротив, общепринятое мнение гласило, что от порки дети делаются умнее и лучше, что розга и ремень изгоняют из них всё плохое. Екатерина в числе первых стала утверждать обратное; не довольствуясь словами, она категорически запретила пороть своих внуков: наказания для них не должны были унижать человеческое достоинство, не должны были оскорблять и озлоблять детей. «Насилие по отношение к ребёнку не может быть оправдано никогда и ничем», – повторяла она слова Руссо и вспоминала при этом его «Исповедь», где есть рассказ о том, как порка в детском возрасте вызвала у него сладострастные чувства, сродни тем, которые описал маркиз де Сад, только наслаждение происходило не от причинения, а от получения наказания. Подражая императрице и проникнувшись просвещенческими идеями, все образованные люди перестали пороть детей; порка ушла даже из учебных заведений, где она была введена указом Петра Великого в обязательном порядке по средам и субботам, вне зависимости от вины, «чтоб учение крепче было». Правда, отмена телесных наказаний не касалась низших сословий: мужиков, например, продолжали бить кнутом, рвать им ноздри и выжигать клеймо на лбу. Полусумасшедший Павел тем полюбился народу, что запретил рвать ноздри, а кнут заменил плетьми; народ горько жалел о его смерти, хотя послабление, надо заметить, не столь большое… Да, всего одно непоротое поколение, а сколько славных деяний, сколько великих свершений, – одна выигранная война с Наполеоном чего стоит! – сколько высоких помыслов! Сейчас всё не так. Подлость и низость видим мы повсюду, а детей снова бьют и считают это полезным. Недавно я имел разговор с молодой дамой: она жаловалась мне на своего сына, – мальчик, де, умный, но шаловливый, приходится его часто пороть, чтобы привести к порядку. «Что же вы надеетесь из него вырастить?» – спросил я. «Порядочного, хорошего человека», – ответила она. «Если вы достигнете этой цели, вы будете первая, кому это удалось с помощью розги», – сказал я. Она удивилась и не поверила, а я понял, что выпал из времени. * * * Я говорил о своём дядюшке. Его целью было дать нам обширные и глубокие знания, в чём он весьма преуспел. От своего отца, моего деда, – президента Камер-коллегии, тайного советника, сенатора, историка, экономиста, философа, моралиста, естествоиспытателя, энциклопедиста и вольнодумца, – дядюшка получил в наследство огромную библиотеку в пятнадцать тысяч книг. Они стали моими первыми учителями, а дядюшка дополнял моё образование своими беседами, удивительно чёткими и стройными по существу и форме. Вскоре он нанял нам с братом для занятий немца Иоганна Буле, выпускника Гёттингенского университета и ординарного профессора Московского университета. Буле читал в университете лекции по истории философии, естественному праву, философским системам Канта, Фихте и Шеллинга, логике и опытной психологии, по истории и теории изящных искусств, греческой и римской литературе. Занятия с ним были духовным пиром, вроде пиров Платона. Благодаря этому учёному немцу, философия перестала казаться нам скучной наукой, она стала для нас праздником ума и орудием постижения мира. Остаётся добавить, что Буле был неплохим репетитором в языках: он хорошо знал греческий, латинский, еврейский и владел всеми новоевропейскими языками. Надо ли удивляться, что мы без труда выдержали вступительные экзамены, и уже в четырнадцать лет я стал студентом Московского университета, моей alma mater, вскормившей меня духовной пищей. Моими однокурсниками были Александр Грибоедов, Николай Тургенев, Василий Перовский, но ближе всех я сошёлся с Иваном Якушкиным. Мы были с ним друзьями в университете, вместе воевали в двенадцатом году и за границей, вместе состояли в тайных обществах, которые были разгромлены нашим нынешним императором и о которых теперь запрещено вспоминать.

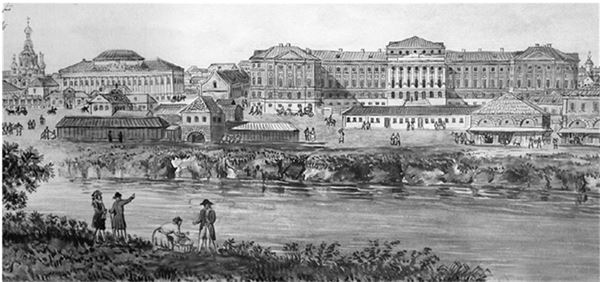

Вид Московского университета на Моховой улице из-за реки Неглинной. Художник И. Мошков, 1800 г. Помимо учёбы, второй моей страстью был высший свет – всё что с ним связано. Наверное, это можно назвать тщеславием, но я поставил себе целью лучше всех одеваться, танцевать, полностью освоить принятую манеру поведения. Мне это удалось – скоро меня стали называть самым блестящим из всех молодых людей московского большого света. Лейб-гвардии семёновский полк

Студенческие годы промчались быстро; мне предлагали остаться в университете, прочили профессорскую должность. В другое время, возможно, я остался бы, но в воздухе уже ощущалось приближение военной грозы, и вместе с братом я поступил на службу в лейб-гвардии Семёновский полк. Там раньше служил наш дядя, – он сделал нам протекцию и нас взяли подпрапорщиками. Как вам, должно быть, известно, Семёновский полк – это особое воинское подразделение, за ним следит лично государь-император. Когда я служил, нашим «le curateur» был Александр Павлович: он ежедневно принимал к себе с рапортом полкового адъютанта, обязанностью которого было докладывать обо всём, касавшемся полка и имевшем хотя бы некоторую важность. Служба в нашем полку была хороша и в денежном отношении: после вступления на престол Александр Павлович уплатил все долги офицеров и отпустил дополнительно девять тысяч рублей на пополнение полковой казны, из которой офицеры брали деньги «заимообразно», но часто забывали вернуть. Милости государя к полку не прекращались и далее: дошло до того, что суммы кабинета его величества почти заменили полковые суммы. Отпуск денег из кабинета производился без всякой задержки – на смотры, на именины, на поправление личных дел офицеров или на какие-либо особенные издержки. Помимо прочего, часто присылались деньги прямо на имя командира полка на разные полковые нужды. Такое попечение простирал на наш полк не один Александр Павлович: императрица Мария Федоровна тоже удостаивала наше общество постоянным своим вниманием – им в особенности пользовались её бывшие камер-пажи. Кроме того, имея под своим покровительством учебные заведения, Мария Федоровна разрешила нашим офицерам ходатайствовать об определении в них детей, которые рождались в знакомых офицерам семействах. * * * Семёновский полк занимает особый квартал в Петербурге, и этот квартал был нашей вотчиной. Полк сдавал в аренду лавки и лабазы, находившиеся здесь, а после постройки новых казарм, старые также стали сдавать внаём или под постройку новых зданий. Удивительно, что все эти деньги расходились неведомо куда, и полку постоянно не хватало средств. Александр Павлович даже дал разрешение на продажу земли в Москве, принадлежавшей полку со времен Петра Великого: московская земля была продана за сорок тысяч рублей, но и эти деньги куда-то исчезли. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно