|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Трагедия войны. Гуманитарное измерение вооруженных конфликтов XX века | Автор книги - Константин Пахалюк

Cтраница 119

Жетоны Кулиговского и Маловейского В 2010 г. украинскими и в 2011 г. польскими и украинскими археологами при эксгумации массовых захоронений 1940–1941 гг. на территории у бывшей тюрьмы в г. Владимире-Волынском Волынской области Украины были обнаружены полицейские служебные учетные знаки с номерами 1441/II (принадлежал Юзефу Кулиговскому из Лодзи) и 1099/II (принадлежал Людвику Маловейскому из Лодзи). Катынские отрицатели немедленно стали использовать эти находки в качестве аргумента, поскольку оба полицейских значатся как расстрелянные в Калинине и захороненные в Медном в 1940 г. Особенно значима находка для Г. Ферра, который разместил изображение жетона Кулиговского и его плиты на кладбище в Медном на обложке своей книги «Тайна Катынского расстрела: доказательства, решение».

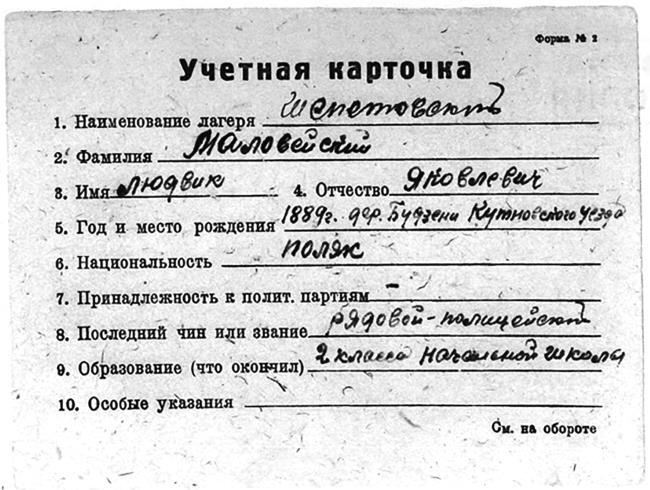

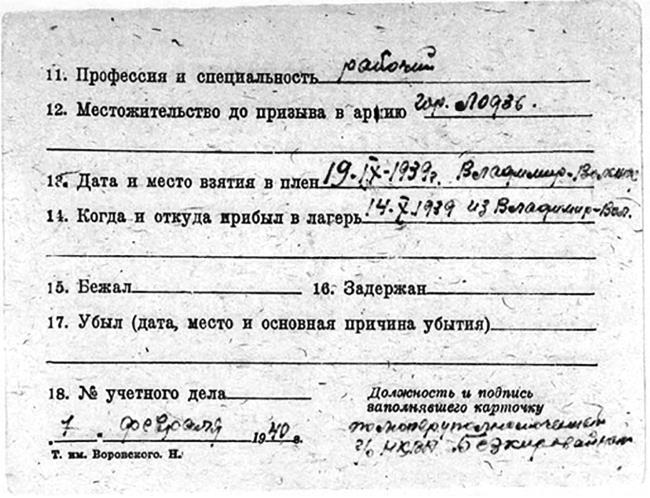

Учетная карточка военнопленного Людвика Маловейского (РГВА. Картотека военнопленных 1939–1941 гг. Изображение предоставлено А. Э. Гурьяновым.) В публикациях отрицателей умалчивается, однако, ключевой факт: жетоны найдены не на телах. Жетон Кулиговского найден в нескольких метрах от могильного рва [1073], жетон Маловейского найден в насыпном слое над могильным рвом, среди бытового мусора [1074]. Таким образом, из нахождения жетонов во Владимире-Волынском отнюдь не следовало, что Кулиговский и Маловейский захоронены там же. Учитывая сумму всех фактов, наиболее простым объяснением является следующее: вероятно, Маловейский и Кулиговский после взятия в плен в 1939 г. первоначально содержались в тюрьме во Владимире-Волынском, где у них были отобраны и по какой-то причине позже не возвращены служебные полицейские жетоны (не путать с жетонами-«несмертельниками» для идентификации погибших), которые позже были найдены в тюрьме немцами и за ненадобностью выброшены вместе с другими вещами в районе могильного рва. И подтверждение этой гипотезы удалось получить историку А. Э. Гурьянову, который обнаружил в картотеке военнопленных в РГВА карточку Маловейского. В ней как раз и значилось, что тот взят в плен 19.09.1939 во Владимире-Волынском, откуда был отправлен в приемный пункт НКВД для военнопленных в Шепетовке лишь через 25 дней [1075]. Хотя карточка Кулиговского пока не обнаружена, нет оснований считать, что судьба его жетона была иной, учитывая, что тот найден не на теле. Таким образом, нет никаких причин полагать, что Кулиговский и Маловейский похоронены не в Медном. На этом примере хорошо видно, насколько выводы отрицателей не соответствуют той информации, которая у них имеется на самом деле. Отрицание показаний Д. С. Токарева Показания бывшего начальника Калининского УНКВД Д. С. Токарева — один из важнейших источников по расстрелам в Калинине. При этом, как и у любых других свидетельских показаний, у сведений, полученных от него, есть определенные «пределы точности». В конце концов, он вспоминал о событиях 50-летней давности, поэтому в показаниях есть вызванные естественными аберрациями памяти неточности, что не умаляет их ценности. Можно, например, спорить о том, насколько точной является его схема внутренней тюрьмы или другие детали воспоминаний, но сути это не меняет — Д. С. Токарев был заранее информирован Б. З. Кобуловым обо всей операции; являлся свидетелем части процедуры опроса военнопленных непосредственно перед расстрелом; непосредственно общался с палачами и знал об участии В. М. Блохина еще до обнаружения наградного списка за расстрельную операцию с его именем [1076]; имел представление о местоположении захоронения в Медном, лишь позднее подтвержденном эксгумациями. То есть был информированным свидетелем. Как и отрицатели Холокоста, ложно высчитывающие время сжигания трупов в печах, чтобы «опровергнуть» преступления нацистов, катынские отрицатели любят «логистические» аргументы. Вот как выглядит, например, один из таких аргументов, основанных на допросе Токарева: «Общий путь, который жертва должна была проделать до камеры смерти, с учетом размеров здания был не менее 100 м. Скорость движения жертвы вряд ли могла быть более трех км/час. Это 2 мин. Предположим, что дополнительное время на открытие камеры, выход жертвы, закрытие, опрос, расстрел и вынос тела во двор составит полторы, две минуты. Итого 3,5–4 мин. Да простит меня читатель за эту бухгалтерию, но она необходима» [1077] и т. д., и т. п. Все сводится к тому, что времени на расстрел за ночь при таком индивидуальном расстреле не хватило бы. Однако в этих рассуждениях есть сразу несколько проблем. Во-первых, не имеет смысла детально восстанавливать процедуру за все дни расстрела лишь на основании показаний Д. С. Токарева — по его собственным словам, он видел опросы перед расстрелом всего два-три раза, каждый раз по несколько минут. Так что не факт, что в процедуре не происходили изменения, возможно, не подмеченные им.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно