|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Занимательная квантовая физика | Автор книги - Матвей Бронштейн

Cтраница 12

И все же, несмотря на все это, среди физиков и химиков продолжало жить смутное убеждение в том, что между атомами различных химических элементов имеются какие-то связи, что эти атомы образуют какую-то естественную систему. Удивительно, что эта мысль была отчетливо сформулирована еще задолго до того, как стало известно, какие именно химические элементы существуют в природе. В 1786 году немец Н. Г. Марне напечатал книгу, озаглавленную «О числе элементов». В этой книге, мистической и странной, он выражает свое глубокое убеждение в том, что «от мельчайшей пылинки солнечного луча до святейшего серафима можно воздвигнуть целую лестницу творений» и что атомы химических элементов тоже являются ступенями этой лестницы. Марне продолжает: «Подобно тому, как каждый отдельный тон созвучен тому же тону октавой выше или ниже вследствие связи между числом колебаний струн, так же и определенные химические элементы („основные вещества“, как называет их Марне) могут по тем же причинам стоять в самом близком родстве друг с другом, несмотря на то, что в их естественной последовательности между ними находятся многие вещества: с этими веществами они так же не могут соединиться, как два тона не могут приятно звучать вместе, несмотря на свою близость, если они находятся в отношении секунды».

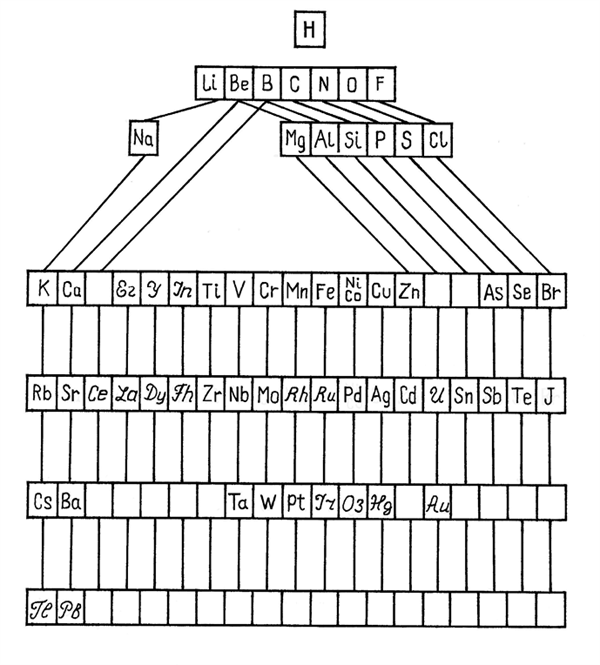

Джеймс Клерк Максвелл Эта идея Марне не могла привести ни к каким последствиям, пока химические элементы не были в достаточной мере выделены и изучены. Но после того, как Канниццаро опубликовал (в 1858 году) свою таблицу атомных масс, стремление к естественной классификации химических элементов должно было принести свои плоды. В 1863 году англичанин Дж. А. Ньюлендс, воспользовавшись атомными массами Канниццаро, нашел, что если расположить элементы в порядке возрастания их атомных масс, то такой список элементов естественно разлагается на октавы, то есть на строчки по семь элементов в каждой, где каждый элемент обладает большим сходством с одинаковым по номеру элементом предыдущей и последующей октав. Приведем первые три октавы Ньюлендса: Н, Li, Be, В, С, N, О; F, Na, Mg, Al, Si, Р, S; Сl, К, Са, Сr, Ti, Mn, Fe. Аналогия проявляется в том, что все элементы, стоящие на втором месте в своей октаве (литий, натрий, калий), являются так называемыми щелочными металлами, образующими соединения по одному и тому же типу, например дающими соли LiCl, NaCl, КСl; элементы, стоящие на третьем месте в октаве (бериллий, магний, кальций), являются так называемыми щелочноземельными металлами, дающими тоже похожие друг на друга, но уже иного типа соединения, например соли ВеС12, MgCl2, СаСl2. Фтор весьма похож по своей химической природе на стоящий под ним хлор, азот обнаруживает некоторые аналогии с фосфором, кислород — с серой и так далее. Заметим, впрочем, что все получается так хорошо и убедительно лишь в первых октавах Ньюлендса: в дальнейших октавах было гораздо больше путаницы, и в некоторых случаях для ее устранения Ньюлендс позволил себе отступить от принятого им плана и располагать элементы не совсем в порядке возрастания атомной массы. Так или иначе, эта предложенная Ньюлендсом классификация, являвшаяся конкретным воплощением старой идеи Марне, не имела никакого успеха среди химиков. Когда Ньюлендс попробовал рассказать о своей классификации химических элементов съезду английских естествоиспытателей, его почти не хотели слушать, и председатель химической секции съезда насмешливо спросил Ньюлендса, — а не пробовал ли он располагать химические элементы в порядке алфавита и не получалось ли и при этом каких-нибудь закономерностей. Через несколько лет после этой попытки Ньюлендса она была повторена двумя другими учеными, работавшими над вопросом естественной классификации элементов совершенно независимо друг от друга. Одним из них был Юлиус Лотар Мейер, профессор университета в Бреслау (ныне Вроцлав в ПНР), другим — Дмитрий Иванович Менделеев, профессор университета в Санкт-Петербурге. И Мейер, и Менделеев сообразили, что могут существовать и элементы, еще не открытые химиками, а поэтому, если этого требует классификация, можно оставлять в таблице пропуски, соответствующие еще не открытым элементам. Периодическая таблица элементов, опубликованная в 1869 г. Д. И. Менделеевым.

Кроме того, они сочли схему Ньюлендса с ее одинаковыми строчками чрезмерно узкой и допустили, что строчки (периоды) могут становиться длиннее к концу таблицы. Мы приводим «периодическую таблицу элементов», которую опубликовал Д. И. Менделеев в 1869 году в немецком журнале «Zeitschrift fur Chemie» (таблица приводится в несколько измененном виде, но так, что все идеи Менделеева, содержащиеся в его статье, переданы правильно). В этой таблице курсивом даны те элементы, которые были поставлены Менделеевым неправильно вследствие познания их атомных масс или по другим причинам (в 1870 году Менделеев исправил большую часть этих ошибок). Уже в четвертой строке таблицы классификация потребовала оставления пустых мест. На этих пустых местах должны находиться какие-то еще не открытые элементы, а именно должен быть один элемент между кальцием и эрбием (впрочем, эрбий здесь поставлен по ошибке, и уже в 1870 году Менделеев правильно поставил вместо эрбия титан) и два элемента между цинком и мышьяком. Этим элементам Менделеев дал следующие названия: элементу, который должен стоять после кальция, он дал имя экабор, а двум элементам, которые должны идти за цинком, — имена экаалюминий и экакремний (экабор, как видно из таблицы, должен быть аналогичен бору, а экаалюминий и экакремний — алюминию и кремнию). Менделеев был настолько убежден в своей классификации, что имел смелость заранее описать свойства этих трех элементов, прежде чем их откроют. Чтобы предсказать свойства, например, экакремния, он сообразил, что экакремний по своим свойствам должен быть чем-то средним между цинком и мышьяком (но заметно ближе к мышьяку) и что, с другой стороны, он должен иметь много сходства с кремнием и с элементом под ним, то есть с оловом, будучи чем-то средним между кремнием и оловом. (Все это читатель легко поймет, пользуясь приведенной таблицей.) И что же? Предсказания Менделеева блестящим образом сбылись. Летом 1875 года французский химик Лекок де Буабодран, исследуя найденный в Пиренейских горах кусок руды (цинковой обманки), обнаружил в этой руде новый химический элемент, который по своим свойствам был совершенно таким же, как предсказанный Менделеевым экаалюминий. Найденному им элементу Лекок де Буабодран дал название галлий (от латинского слова Галлия, что значит Франция). В 1879 году шведские химики Нильсон и Клеве нашли в одном редком норвежском минерале эвксените предсказанный Менделеевым экабор и назвали его скандием (по-латыни Скандия значит Швеция). И наконец, в 1885 году немецкий химик К. Винклер, исследуя только что открытый в фрейбургских рудниках в Саксонии минерал аргиродит, нашел в нем предсказанный Менделеевым экакремний. Продолжая тот же ряд патриотических названий, Винклер назвал экакремний германием.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно