|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Суд да дело. Судебные процессы прошлого | Автор книги - Алексей Кузнецов

Cтраница 29

До определенного момента вопрос о том, какие дворянские права распространяются на всех дворян, а какие только на потомственных, как следует урегулирован не был. В связи с этим в геометрической прогрессии росло количество дел, связанных с тем, что личные дворяне приобретали крестьян с землей и без, а их дети, не будучи дворянами вообще, унаследовать этих крестьян не могли. В конце концов, в июне 1814 года Государственный совет рассмотрел этот вопрос и последовал высочайший Указ: «…По вопросу: могут ли личные дворяне владеть крестьянами и дворовыми людьми, также следует ли на имена их писать купчие крепости и закладные и по оным утверждать за ними купленных крестьян и дворовых людей? Государственный совет, по соображении обстоятельства сего с законами и по уважению представленных министром юстиции оснований, положил: 1. Право владения личных дворян крестьянами и дворовыми людьми, доселе ими приобретенными, оставить неприкосновенным по смерть их, не распространяя права сего на наследников, которые по тому и должны будут людей тех и крестьян продать в узаконенный срок, буде не приобрели сами по себе законного права на владение. 2. На будущее время строжайше наблюдать, чтобы никто из личных дворян. не мог приобретать крестьян и дворовых людей.» Личное дворянство появилось в начале XVIII века вместе с Табелью о рангах. Оно передавалось браком от мужа к жене, но не сообщалось потомству. Наибольшее количество личных дворян было среди офицеров среднего звена и чиновников. Как обойти «царев указ» В свое время, еще до появления указа, Языков фиктивно продал большую часть своих крестьян (за ним и его женой числилось 68 душ) своему воспитаннику, его жене, а также соседним помещикам. В чем смысл этих действий, сейчас понять трудно: напрашивается предположение, что он таким образом хотел избавиться от необходимости платить за них налоги. Новые формальные хозяева, в свою очередь, не раз перепродавали крестьян друг другу. Савельева, схоронив мужа, «во исполнение» указа своих крестьян тоже фиктивно продала. При этом крестьяне, по бумагам не раз менявшие хозяев (бывало даже члены одной семьи продавались по отдельности), фактически оставались у Языкова и даже не подозревали о столь разительных переменах в своей жизни, а после его смерти в 1824 году были убеждены, что он их законно передал своей невестке, помещице Савельевой. Вскоре, впрочем, крестьяне узнали о своих печальных обстоятельствах. Кто их осведомил — бог весть, но сильнейшие подозрения падают на титулярного советника С. Сумарокова; по крайней мере, именно он написал жалобу губернскому прокурору о том, что имеет место откровенная фикция. Каков его интерес в данном деле, мы теперь уже, конечно же, не узнаем, но вряд ли он искренне сочувствовал жителям Сухой Терешки. Среди «липовых» владельцев языковских крестьян значился зять Савельевой (муж ее дочери от первого брака) коллежский регистратор Ф. Сумароков; кто знает, что там вышло между родственниками? Крестьяне нашли в своей среде грамотного человека (в Сухой Терешке жили не только бывшие языковские крепостные, но и те, кто на самом деле принадлежал значащимся в сумароковском доносе помещикам; возможно, кто-то из них приложил руку к жалобе, от которой мог пострадать его барин, чтобы исподволь ему досадить) и обратились в уездный суд. Тот им, впрочем, в иске отказал. Истцы проявили упорство и отправили в Саратов, в губернскую палату, «ходока» — крестьянина Васильева. Савельева про это прознала и заявила в полицию о побеге. Васильева схватили, наказали плетьми и посадили в острог. Тем не менее в палате каким-то образом о жалобе прознали… Как жаль, что нам вряд ли когда-нибудь станут известны мелкие детали: кто разъяснил ситуацию крестьянам, кто дал знать в уездную палату, почему она не отмахнулась от дела? Ох, какие же лесковские и щедринские страсти за всем этим, похоже, пылали! Семейные интриги, соседские склоки, служебное подсиживание. Увы, обо всем этом остается только догадываться. Палата произвела дознание и обнаружила, что Савельева действительно фактически владеет крестьянами. Об этом свидетельствовало многое: она отдавала в обучение дворового, который по купчей принадлежал другому помещику, и в соглашении называла его своим; получала с не принадлежащих ей крестьян оброк деньгами и полотном; безропотно заплатила немалый штраф за пропущенную в свое время в ревизской сказке душу и регулярно платила подати за якобы не принадлежащих ей крестьян. Кроме того, не в ее пользу говорили и показания крестьян о насилии, учиненном над их представителем Васильевым, которого по просьбе Савельевой ее зять с другим чиновником избили, а имевшиеся у него бумаги, изобличавшие Савельеву, отняли и уничтожили. Наконец, выяснилось, что один из якобы новых владельцев четырех крестьян, прапорщик Карамзин, слыхом о них не слыхивал, никакой сделки не совершал и бумаг не имеет. Крепкий орешек Следствие взялось за Савельеву, но та приготовилась к защите и выложила на большинство крестьян доверенности на управление от их номинальных владельцев. Следователи попытались прижать ее тем, что безденежность купчих, по их мнению, свидетельствовала о фиктивности сделки, но Савельева и тут выкрутилась, что это сделано для того, чтобы имевшийся наследник покойного Языкова не оттягал крестьян как свое наследство (по сути, Савельева призналась в том, что обманула государство, оформив реальную куплю-продажу как безвозмездную, но на это следствие отреагировало равнодушно). Тогда следователи зашли с другого конца и, опросив других жителей Сухой Терешки, получили единогласные ответы, что бывшие крестьяне Языкова по-прежнему работают на помещицу Савельеву. Та вновь продемонстрировала, что не лыком шита, и заявила, что чужие крестьяне врут, поскольку у них с ней были трения, а бывшие свои «до сих пор соединяют в одно владение все земли и делят их между собой, как прежде при Языкове… нарочно, чтобы поставить на вид, что имеют одну владелицу». Позиция «все-то против меня, бедной вдовы, сговорились сжить меня со свету» подкреплялась показаниями новых владельцев крестьян, которые (кроме одного, упомянутого выше) подтвердили свои сделки. Что касается четырех крестьян прапорщика Карамзина, то было объявлено, что он отсутствовал в имении, когда ему Языков передавал крестьян, их принял его дворовый человек, и они вскоре один за другим умерли.

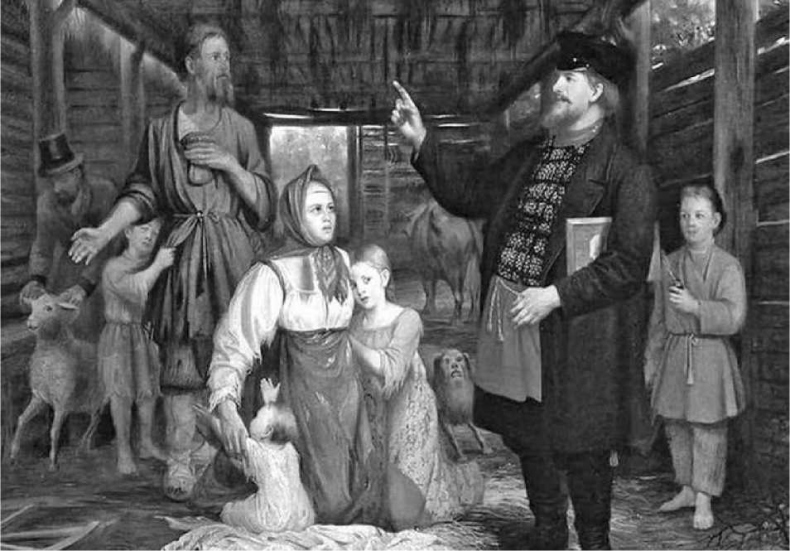

Красносельский «Сбор недоимок». Вольский краеведческий музей Не правда ли, после всего этого уже не возникает вопрос, где Гоголь брал свои сюжеты: вот вам унтер-офицерская вдова, которая «сама себя высекла» (крестьяне, продолжающие жить одним миром, чтобы насолить Савельевой), вот вам внезапно выздоровевшие все до одного аккурат к ревизии больные из богоугодного заведения Артемия Филипповича Земляники (карамзинские крестьяне), вот вам суд Ляпкина-Тяпкина, в котором «сам Соломон не разрешит, что… правда и что неправда». И этот суд крестьянам, конечно же, отказал. Тогда они подали жалобу в Сенат, а через несколько лет — во вновь образованное Министерство государственных имуществ (они упирали на то, что при разрешении иска в их пользу они перейдут в разряд государственных, и пытались указать государству на его же пользу и интерес). В своей жалобе они указывали, что решение палаты было обеспечено знакомыми и родственниками Савельевой: уездный стряпчий (переписка его с Савельевой прилагалась к жалобе, что само по себе поразительно: получить ее крестьяне могли только от одного из корреспондентов; похоже, стряпчий решил выжать из этого дела все, что можно), один зять Савельевой был полицейским чиновником, другой — даже начальником уездной полиции, а сын и вовсе судебным заседателем в соседнем уезде.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно