|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века | Автор книги - Александр Иванович Сидоров

Cтраница 38

Во второй половине VIII в. при королевском дворе латинскую грамматику изучали по учебникам Петра Пизанского, Климента и Алкуина. В епископских и монастырских школах учились по «Началам искусства грамматики», переработке сочинения Доната, автора V столетия. Чтобы овладеть латинской премудростью в рамках продвинутой школьной программы, недостаточно было освоить грамматику, т. е. «искусство» правильной речи. На следующем этапе обучения переходили к риторике, т. е. умению красиво говорить и писать. Для этого требовалось читать сочинения античных авторов. Прежде всего, обращались к творчеству поэтов Вергилия, Горация, Овидия, Ювенала и Лукана, а также прозаиков Цицерона и Саллюстия. Из христианских писателей большой популярностью пользовались Пруденций, Боэций и Беда. На занятиях по риторике ученики не только читали, но и сами составляли небольшие тексты в стихах и в прозе. Некоторые в этом изрядно преуспевали и сохраняли вкус к сочинительству на протяжении всей жизни. А иные, как Валафрид, Годескальк или Седулий Скотт, стали по-настоящему большими поэтами. Диалектика, последняя дисциплина тривиума, учила логически мыслить на правильной и красивой латыни. А главным учебным пособием здесь были труды Аристотеля, доступные в переводах Боэция и снабженные его комментариями. На Боэция опирались также при изучении арифметики и музыки. Ему же ошибочно приписывали и очень популярный трактат по геометрии. С астрономией знакомились по поэме Арата «Явления», а также по «Астрономии» Гигина, трудам Плиния Старшего, Макробия, Марциана Капеллы и некоторых других писателей. В каролингскую эпоху оживает интерес к освоению комплексного знания об устройстве вселенной. Об этом свидетельствуют, например, рукописи сочинений Исидора Севильского и Беды с характерным названием «О природе вещей», сохранившиеся в большом количестве. В ряде случаев текст сопровождают различные схемы и диаграммы, иногда довольно сложно организованные. Например, в рукописи конца VIII или самого начала IX в., которая хранится сегодня в библиотеке архиепископа Кельна, произведение Исидора проиллюстрировано рисунком, который объединяет в себе квадраты и круги, разбитые, в свою очередь, на сектора. В самом центре помещен квадрат, содержащий надписи «космос», «мир», «год» и «человек». По четырем его сторонам перечислены времена года и соответствующие «жидкости» организма. Все это вписано в другой квадрат, по сторонам которого обозначены стихии (огонь, воздух, земля и вода). Оба квадрата окружены семью кругами планетарных сфер (Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн), в свою очередь поделенных на 12 сквозных секторов — по числу месяцев, где отмечена длина тени в каждый момент года. Наконец, вся конструкция помещена в большой квадрат с указанием сторон света, а также названий четырех основных и восьми дополнительных ветров. Нарративная часть диаграммы расположена по кругу на все 360 градусов. Чтобы ее прочитать, рисунок приходилось все время переворачивать. По мнению современных ученых, подобные конструкции помогали систематизировать и запоминать большой объем материала, а еще предназначались для уединенной медитации. Дисциплины квадриума с известной оговоркой можно отнести к естественнонаучным. Неудивительно, что наряду с теоретическим фундаментом каждая из них имела и практическую сторону. Так, арифметика, наука о величинах, позволяла осваивать счет при помощи абака. В рамках астрономии, науки о движущихся величинах, развивалась компути-стика, т. е. порядок вычисления Пасхи и других подвижных праздников в рамках литургического года. Без музыки невозможно представить христианское богослужение, а без геометрии — обширное монументальное строительство, развернувшееся по всей империи. Франкские школяры знакомились с сочинениями языческих и христианских авторов главным образом по фрагментам. Например, Алкуин и его ученик Кандида составили небольшие компиляции, где адаптировали для нужд школьного преподавания сочинения Клавдиана Мамерта, Августина и Боэция. Седулий Скотт составил сборник выдержек и цитат из «Истории Августов», комментариев Макробия на «Сон Сципиона», военных трактатов Вегеция и Фронтина, различных сочинений Цицерона и Валерия Максима. Библиотекарь монастыря Корби, пресвитер Хадоард, подготовил тематический сборник, где собрал выписки на различные сюжеты из сочинений Цицерона, Саллюстия, трактата Марциана Капеллы, комментариев Сервия к «Энеиде» и Макробия на «Сон Сципиона». В каталоге библиотеки Райхенау (составлен библиотекарем Регинбертом в 838–842 гг.) упомянут сборник, куда вошли тексты по истории, грамматике (включая раздел о стихосложении с немногочисленными выдержками из античных поэтов), арифметике, музыке, астрономии, геометрии, риторике, диалектике, географии, трактат Фавентия об архитектуре, а также трактат Псевдо-Апулея о целебных травах. Другой сборник из той же библиотеки (каталог 821–822 гг.) объединял фрагменты сочинений Боэция «Об архитектуре», Псевдо-Боэция «О геометрии», Алкуина о диалектике и риторике, Арата «Об астрологии», трактат о медицине и др. Круг учебных текстов был более или менее ограничен Именно поэтому во многих сочинениях каролингской эпохи, созданных в разное время и в разных местах, могли встречаться одни и те же цитаты из древних авторов. А сам факт наличия прямого или скрытого цитирования вовсе не означал, что каролингские авторы были знакомы с первоисточниками. Основная масса священнослужителей, равно клириков и монахов, особенно на периферии, ограничивалась лишь начальным образованием. Однако в монастырях центральной части Каролингской державы, там, где культурная жизнь была значительно более интенсивной, образование находилось на достаточно высоком уровне. Конечной целью обучения было комплексное понимание Библии. Для этого, помимо свободных искусств (т. е. академического знания в строгом смысле слова), требовалось овладеть навыками экзегетики и научиться правильно интерпретировать священный текст. В последнем каролингские эрудиты различали четыре смысловых уровня: фактический или исторический (littera, historia), аллегорический (allegoria), моральный (moralis) и тайный (anagoge). Собственно, эту способность к сложной интерпретации текста современники считали главным признаком «высшего» образования в каролингскую эпоху. Путь к обретению «священного знания» (sacra eruditio) лежал через комментированное чтение Писания. Это была долгая и медленная работа, требовавшая внутренней сосредоточенности и большого интеллектуального напряжения, а еще способности к медитации.

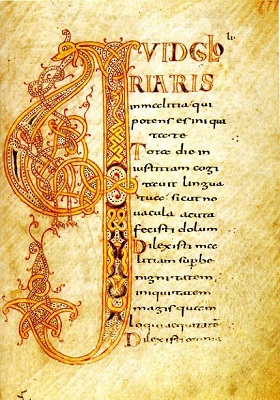

Инициал Q в Псалтыри Вольфкоза (Санкт-Галлен, 820–830 гг.). Монастырская библиотека, Санкт-Галлен Чтобы сформировать соответствующую культуру мышления, требовались специальные занятия, которые начинались еще на ранних этапах обучения. Например, такие, которые проводил Алкуин с принцем Пипином, одним из сыновей Карла Великого. Фрагменты их «Словопрения» сохранились до наших дней. Сначала магистр учит своего ученика задавать вопросы:

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно