|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма | Автор книги - Дмитрий Соколов

Cтраница 11

Нужно вводить много индексов – это связано с разнообразием проявлений солнечной активности. Например, солнечные пятна имеют различную величину, объединяются в группы. Кроме пятен, магнитное поле проявляется, например, в солнечных вспышках. Их тоже нужно как-то учитывать. Более того, в любой момент мы видим лишь половину солнечной поверхности, так что приходится тем или иным способом упорядочивать наши неполные сведения. Одним из первых индексов солнечной активности было число Вольфа, введенное в 1849 г. швейцарским астрономом Рудольфом Вольфом и названное в его честь. Оно определяется как сумма числа солнечных пятен, видимых в данный момент на диске Солнца, и удесятеренного числа их групп. Чтобы практически вычислить число Вольфа, нужно как-то фиксировать понятие солнечного пятна и группы солнечных пятен. Эта фиксация зависит от разрешения телескопа, на котором ведется наблюдение. Кроме того, пятна и их группы заметно разнятся по своим свойствам, так что трудно сформулировать общепринятое и практически применимое определение этих понятий. Поэтому вычисление числа Вольфа зависит от опыта и квалификации наблюдателя. Для того чтобы сделать числа Вольфа, полученные разными наблюдателями, сравнимыми, вводят нормировочные коэффициенты, специфические для каждого наблюдателя. В последнее время интенсивно развиваются различные подходы к алгоритмическому определению чисел Вольфа и других индексов солнечной активности. Другими известными индексами солнечной активности являются число солнечных пятен, число групп солнечных пятен, общая площадь солнечных пятен, а также индексы, связанные с излучением Солнца в различных спектральных диапазонах. При вычислении и публикации индексов используются их ежедневные, среднемесячные и т. п. значения.

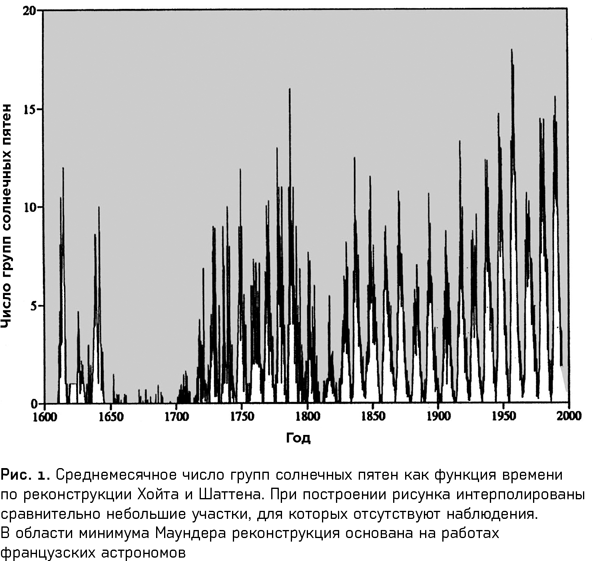

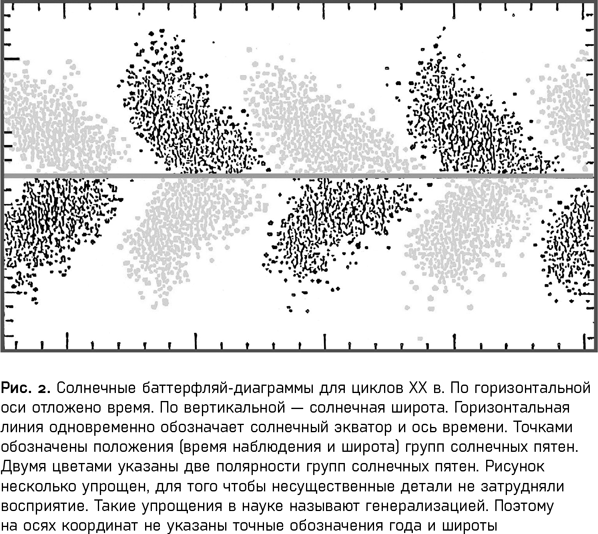

Важна также протяженность эпохи, для которой имеются данные о конкретном индексе солнечной активности. Индексы, связанные с наблюдением с помощью телескопов солнечных пятен и их групп, восстанавливаются с той или иной степенью определенности с начала XVII в., то есть эпохи изобретения телескопа. Конечно, степень их достоверности возрастает по мере приближения к современной эпохе. Начиная с последней четверти XIX в. становится возможной проверка данных разных обсерваторий путем их сравнения друг с другом и взаимной калибровки. Долговременный мониторинг индексов солнечной активности требует длительной рутинной работы и плохо вписывается в практику современной грантовой науки, так что задача поддержания и пополнения баз данных по индексам солнечной активности представляет проблему для общества наших дней. Но, так или иначе, индексы активности вычисляются, и составляются их базы данных. Что же в них видно? Во-первых, оказывается, магнитное поле Солнца меняется более или менее периодически. Период, с которым меняется число солнечных пятен, близок к 11 годам – это знаменитый 11-летний цикл солнечной активности, или цикл Швабе. Он называется по имени немецкого аптекаря и астронома-любителя Генриха Швабе, который впервые заметил его на основе данных наблюдений солнечных пятен в 1844 г. К этому времени астрономы, среди которых было много первоклассных профессионалов, уже более 200 лет наблюдали с помощью телескопов за солнечными пятнами и не догадывались о наличии этой цикличности. Видимо, это произошло потому, что цикл заметен лишь при осмыслении данных за длительный период времени, поскольку длина цикла близка к 11 годам. Солнечные пятна, то есть участки пониженной температуры солнечной поверхности, возникают в местах, где трубка сильного магнитного поля выходит на поверхность Солнца или входит под поверхность. Поэтому пятна объединяются в группы, для которых, имея наблюдения магнитного поля, можно ввести понятие полярности. С учетом полярности, то есть знака, оказывается, что два последовательных 11-летних цикла имеют противоположную полярность (см. ниже о правиле Хейла) и объединяются в один 22-летний цикл, так что физически более естественно говорить о 22-летнем цикле солнечной активности. Это можно сравнить с тем, что период синуса равен 2π, а период его модуля вдвое меньше.

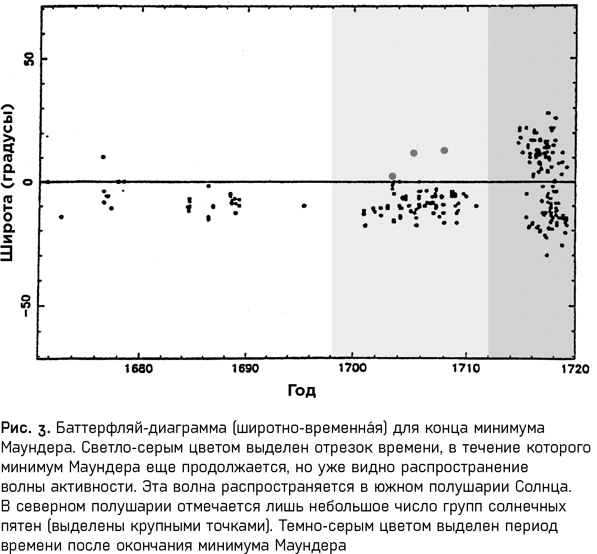

Цикл Швабе (в форме 11- или 22-летних колебаний) виден практически во всех индексах солнечной активности. Говоря об 11-летней длине цикла, нужно иметь в виду, что речь идет о номинальной длине. Последовательные циклы солнечной активности отличаются друг от друга и по длине, и по амплитуде. Однако отличия длин солнечных циклов от номинальной величины составляют десятки процентов, в то время как их амплитуды могут отличаться друг от друга в разы и десятки раз. В частности, в середине, второй половине XVII в. и до начала XVIII в. солнечный цикл был чрезвычайно слабым и, возможно, на некоторое время исчезал вовсе. Эта эпоха называется минимумом Маундера – по имени английского астронома Уолтера Маундера, сыгравшего определяющую роль в опознании этого минимума. Первые догадки об аномальном поведении Солнца приходили в голову уже его современникам, от замечаний которых во многом отталкивался автор открытия. Представление об эпохе низкой активности Солнца входило в науку постепенно, поскольку непросто было убедительно обосновать, что во время этого минимума уменьшалось не количество регистраций солнечной активности, а ослаблялась сама солнечная активность. Этапом в восприятии представления о минимуме Маундера стало обнаружение аномалий солнечной активности в эту эпоху в данных о содержании радиоактивного изотопа углерода, производство которого на Земле связано с солнечной активностью. Следующий этап в восприятии этой концепции связан с восстановлением записи солнечной активности по данным о солнечных пятнах. В эпоху минимума Маундера существенно снижается количество солнечных пятен, наблюдаемых в единицу времени, однако отдельные солнечные пятна иногда наблюдались на протяжении всего минимума. Наименьшая временная плотность солнечных пятен отмечалась в первое десятилетие минимума, на протяжении которого известно наблюдение одного солнечного пятна. Поскольку астрономы того времени не могли наблюдать малые солнечные пятна, нельзя с уверенностью утверждать, что их число также было мало. Во время большей части минимума Маундера 11-летний цикл солнечной активности вовсе не виден (по данным о солнечных пятнах) или плохо заметен. Правда, в конце минимума 11-летнее колебание уверенно фиксируется, однако при этом почти все солнечные пятна находятся лишь в южном солнечном полушарии. По-видимому, это свидетельствует о возникновении в это время магнитной конфигурации, асимметричной относительно солнечного экватора.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно