|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - «Павловизация» дрессировки и мифология инстинкта | Автор книги - Владимир Гриценко

Cтраница 4

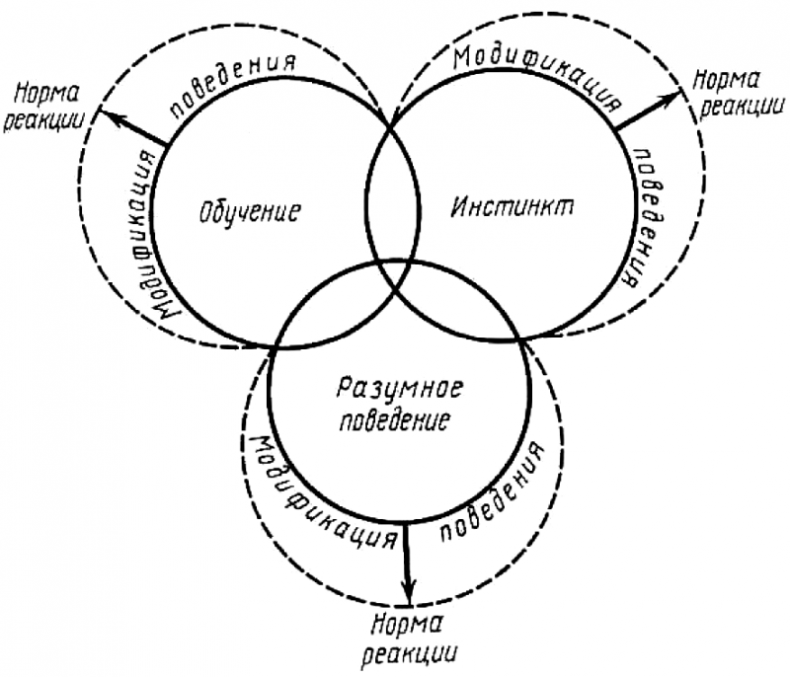

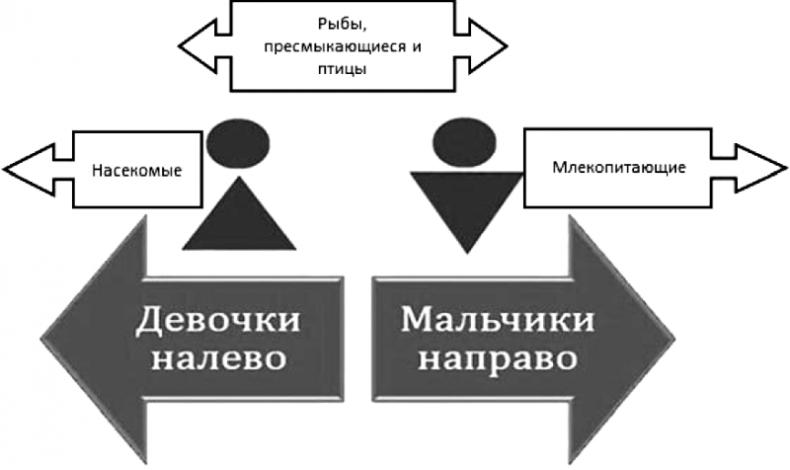

«Другая ветвь приспособления к действительности — это млекопитающие. У них приспособление осуществляется в основном за счет совсем других механизмов, а именно — научения. … Промежуточное положение с точки зрения места инстинктов и научения в поведении занимают, по-видимому, рыбы, пресмыкающиеся и птицы.» В связи с таким состоянием вопроса, многие исследователи считают, что не следует использовать понятие инстинкта для анализа поведения млекопитающих. А для обозначения форм поведения характерных данному виду животных и явно независящих от внешней среды или научения (опыта) предлагают использовать следующие понятия: «видоспецифичное поведение», «стереотипическое поведение», «комплекс фиксированных действий». Дело дошло до того, что в 1960 году на конференции по сравнительной психологии, проходившей в Америке под председательством Frank Beach, пионера этой науки и по совместительству этолога, светилами данного направления, термин «инстинкт» был официально ограничен в своем применении. Если в течение 1960-х и 1970-х годов учебники все еще содержали некоторые обсуждения инстинктов особенно в отношении человеческого поведения, то к 2000 году обзор 12 наиболее продаваемых учебников по общей психологии выявил только одно упоминание инстинкта. (https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=instinct&title=Special%3ASearch&go=Go&wprov=acrw1_-1). По свидетельству И. И. Шереметьева (Шереметьев И. И. Критика концепции инстинкта. http://ethology.ru/library), в последнее время в журнале Ethology вряд ли удастся найти статьи с термином инстинкт в заголовке. Да и в других журналах этот термин встречается в названии статей, которые посвящены его критике или истории вопроса, в иносказательном смысле и в крайне старых публикациях. Например, в Реферативном журнале Биология «04. Биология сводный том. Раздел 04 м. Физиология и морфология человека и животных, Выпуск сводного тома. Физиология человека и животных. (Нейрофизиология. Сенсорные системы. ВНД. Нервно-мышечная система)» за 2011год в №№ с 1 по 12, при наличии раздела «Инстинктивное поведение» термин «инстинкт» в заголовке статей не был использован ни разу. Один раз в качестве ключевого слова был использован термин «инстинктивное поведение» и один раз в тексте упомянут «инстинкт» следующим образом: «…во время реализации животными норного инстинкта…». В своем потрясающем обзоре в 885 страниц «Поведение животных. Синтез этологии и сравнительной психологии» (1975) не менее потрясающий Р. Хайнд употребляет термин инстинкт всего 2 раза, причем один раз в кавычках. Кстати, вот что по поводу врожденного и приобретенного Р. Хайнд пишет: «До самого последнего времени вопросы о развитии поведения задавались в дихотомической форме, например: является ли данное поведение „инстинктивным“ или „разумным“, „врожденным“ или „приобретенным“? О том, что такое противопоставление не только ложно, но и бесплодно, писали многие авторы. Как справедливо замечает Хебб, вопрос о том, в какой мере данное поведение зависит от генетических факторов, а в какой — от факторов среды, столь же бессмыслен, как и вопрос, от чего больше зависит площадь — от длины или от ширины. Идея деления поведения на „врожденное“ и „приобретенное“ неплодотворна…» R. Abrantes, описывая поведения волков, употребил термин инстинкт всего 8 раз. (Abrantes R., 2005) А. А. Александров в своем учебном пособии по психогенетике использовал термин инстинкт 4 раза. (Александров А. А., 2008) А Б. Р. Мандель в аналогичном пособии 2015 года ни разу не упомянул его. (Мандель Б. Р., 2015) В книге «Генетика собак» под редакцией E. A. Ostrander and A. Ruvinsky изданной в 2012 году величиной в 537 страниц и содержащей главу «Генетика поведения» термин «инстинкт» был использован всего 4 раза. (The genetics of the dog, 2017) А в книге «The Domestic Dog: Its Evolution, Behavior and Interactions with People.» (2017) термин инстинкт был использован только один раз. И. И. Шереметьев считает, что «…сегодня сложилась ситуация, когда авторы научных публикация избегают использовать термин инстинкт и, что более важно, полагаться на саму концепцию инстинкта, как на полезный инструмент для анализа поведения животного и уж тем более людей». И дело не в том, что маститые ученые не используют термин «инстинкт», дело в том, что, описывая поведение животных можно обойтись без него, не теряя сути предмета. (Шереметьев И. И. Критика концепции инстинкта. http://ethology.ru/library) А полезно ли пользоваться понятием инстинкт как инструментом объяснительным? Давайте сделаем шаг назад во времени и пространстве и обратим внимание на представления известного исследователя ХХ века Л. В. Крушинского. В след за Дарвиным, Л. В. Крушинский (2009) считал, что при изучении поведения можно выделить «три основных элементарных типа поведенческих актов» (Рис. 1): 1. «Инстинкты. Адаптивные, шаблонно выполняющиеся акты поведения, которые проявляются в ответ на воздействие специфических (ключевых) раздражителей внешней среды.» Однако при этом Л. В. Крушинский подчеркивал, что: «Характерной особенностью инстинктов является то, что они, как правило, осуществляются при первой встрече животного со специфическим раздражителем.» 2. «Акты поведения, сформировавшиеся на основе обучения… Ведущая основа обучения — память.»

Рисунок 1. Структурные элементы поведения животных по Л. В. Крушинскому 3. «Элементарная рассудочная деятельность. При ее помощи может осуществляться адаптивное поведение при первой встрече животного с многообразием внешнего мира. Основная особенность рассудка — эвристическая форма поведения.» По мнению Л. В. Крушинского «Все эти три основных типа поведенческих актов, хотя и могут быть расчленены в экспериментальных условиях, тем не менее тесно взаимодействуют друг с другом.» То есть, во-первых, эти три поведенческих акта могут быть расчленены, т. е. отделены друг от друга и опознаны в экспериментальных условиях и значит в полевых условиях, в условиях обычного наблюдения определить принадлежность воспроизводимого поведения к тому или иному типу не представляется возможным. Таким образом классифицировать наблюдаемое поведение по визуальным признакам не корректно. Во-вторых, реально наблюдаемое поведение представляет собой не сумму указанных актов, а результат их взаимодействия, что также не способствует вычленению того или иного компонента этого взаимодействия. И далее Л. В. Крушинский разъясняет: «Понятие о норме реакции снимает вопрос о том, какие факторы — генотипические или средовые — имеют большее или меньшее значение в формировании признаков организма. Наследуются не определенные признаки организма, а лишь определенные нормы его реакций. Фенотип формируется в результате взаимодействия генотипически обусловленных норм реакций и тех внешних условий, в которых развивается животное.» |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно