|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - «Павловизация» дрессировки и мифология инстинкта | Автор книги - Владимир Гриценко

Cтраница 8

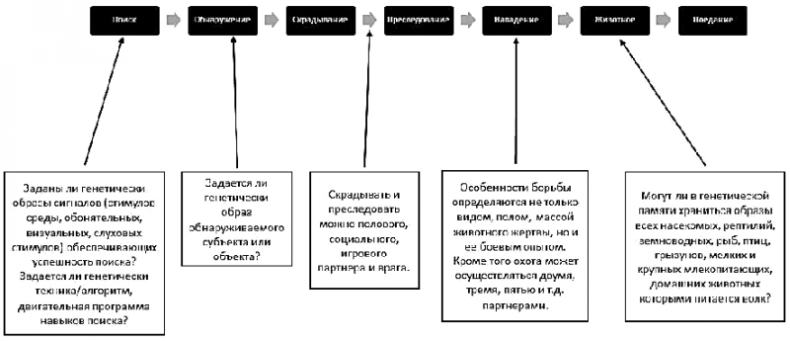

Пищедобывающее поведение волка С. А. Корытин и Д. И. Бибиков считают, что «частота использования различных охотничьих приемов волками не одинакова. Их применение лимитируется возрастом и опытностью зверей, размером стаи, наличием падали и других бросовых кормов, видовым составом и численностью жертв, природными особенностями местности и многими другими условиями.» Кроме того, в охотничьем поведении волка велика роль когнитивных элементов. Исследователи указывают, что «Вид, голос и запах жертвы не вызывают автоматического нападения, даже когда она вблизи.» А это свидетельствует об отсутствии автоматизма, той самой инстинктивности, безотчетной реакции на «ключевой раздражитель». По мнению С. А. Корытина и Д. И. Бибикова охотничье поведение волков строится на основе нескольких безусловно-рефлекторных реакций: «…стремление догнать убегающий объект, затаиться при его приближении, действовать сходно с мышкующим животным. В этих неловких действиях щенка проглядывают будущие стадии и способы добывания жертвы: преследование, засада и мышкование. Если волчат несколько, то в их играх можно проследить прообразы еще трех будущих групповых охотничьих приемов, которые названы облавой, нагоном и окладом. Таким образом, фундаментом охотничьего поведения, видимо, можно считать шесть способностей, три из которых проявляются при одиночном и еще три при групповом содержании волчат. Все остальные черты охотничьего поведения взрослых зверей формируются за счет научения и передачи опыта родителей, а также на основе элементарно-рассудочных способностей, природной сообразительности.»

Некоторые проблемы «охотничьего инстинкта»

Модульность поведения Я. К. Бадридзе (2016) на основании наблюдений за свободноживущими волками и исследования формирования хищнического и охотничьего поведения у выращенных в неволе волков в своей книге «Проблемы, связанные с реинтродукцией крупных хищных млекопитающих» пишет следующее: «… Полученный материал однозначно указывает на то, что родители и остальные взрослые члены семьи целенаправленно обучают детенышей хищничеству, вкусу, запаху, внешним признакам потенциальной жертвы и, наконец, охоте… Становится ясно, что при обучении охоте большое значение имеет опыт, приобретенный индивидом эмпирическим путем. При этом особое место занимает и опосредованное обучение… Из всего вышесказанного можно сделать главный вывод: в природных условиях родители целенаправленно обучают детенышей хищничеству, а затем охоте… Анализ полученного материала позволяет сделать вывод, что у крупных млекопитающих хищническое поведение (как единый поведенческий комплекс) не является врожденным. Эта приобретенная форма поведения формируется на основе таких инстинктивных реакций, как преследование движущихся объектов и их схватывание… Именно тот факт, что хищническое поведение (как единый поведенческий комплекс) не является врожденным, дает возможность формирования многообразных индивидуальных приемов охоты, описанных многими авторами.» Если говорить о наличии «охотничьего инстинкта» у собак, то по мнению Е. Н. Мычко (2009) ни один из компонентов охотничьего поведения собак не является чисто врождённым, каждый требует довольно сложного обучения. Е. Н. Мычко подчеркивает, что мотивация охотничьего поведения собак уже «оторвана» от первоначальной пищевой потребности: «Собака не только не удовлетворяет голод за счёт охоты, в отличие от других хищников, она может и хочет охотиться, будучи вполне сытой.» Т. е. охотничье поведение собаки не является «охотничьим инстинктом», поскольку он должен быть связан физиологически и этологически с пищевой потребностью. А Г. Г. Филиппова (2004) констатирует что: «Для определения врожденных компонентов и механизмов поведения появились свои термины и объяснительные схемы, и никто уже не представляет себе, что целостное сложное взаимодействие животного со средой может полностью регулироваться врожденными механизмами»… Практически «инстинктивными» остались влечение (побуждение, драйв), которое в целом совпадает с понятием «потребность» в психологии; отдельные рефлекторные реакции (врожденные безусловные рефлексы); осуществление консуматорного акта; а также регуляция некоторых достаточно простых реакций на ключевые стимулы, жестко обеспеченных «эволюционно ожидаемыми условиями» (например, ритуальные формы общения, элементы родительского поведения и т. п.). Современные исследователи, например, Д. А. Леонтьев и Е. Ю. Федорович (2019) считают, что: «Во-первых, гипотетические нервные центры, врожденные паттерны поведения и т. п. являются искусственно придуманными категориями для объяснения поведения, особенно если учесть, что у разных животных — насекомых, птиц, млекопитающих — нет мозговых или невральных структурных элементов, которые можно было бы поставить в прямое соответствие друг другу. Во-вторых, строгое разделение поведения на „врожденное“ и „приобретенное“ не соответствует экспериментальным данным по формированию поведения. Использование понятия „инстинкт“ для объяснения либо для описания предполагало унитарную генетическую детерминацию, не допускавшую влияния условий жизни и опыта, что противоречило проведенному… анализу развития видотипических видов поведения. И наконец, при использовании терминов „инстинкт“ и „инстинктивное поведение“ (например, таких; как избегание опасности; борьба (combat); отстаивание прав (assertion); сооружение гнезда, возвращение домой; пищедобывающее поведение и спаривание) ученые часто на самом деле говорили о поведенческих цепочках, имеющих существенно больше вариаций и пластичности, чем подразумеваемые термины»… Все больше появляется исследований о влиянии «экстрагенетического наследования» на поведение животных, например, об эпигенетических механизмах наследования и так называемых «материнских/родительских эффектах» (maternal/parental effects), определяющих до известной степени формирование поведения индивидов еще до рождения, внутриутробно подготавливая индивидов к условиям, в которых им предстоит родиться и развиваться… Таким образом, понятие инстинкта как врожденного внутреннего мотивационного источника поведения «оказалось не у дел» уже в 1950-е годы даже в объяснении поведения животных. Еще менее оно пригодно для объяснения мотивации человека, что было в полной мере понято еще раньше, в конце 1930-х годов. …понятие инстинкта очень соблазнительно для …умозаключений «с первого взгляда». Наука долго не могла отказать себе в таком соблазнительном объяснении, но постепенно, по капле, выдавливала из себя эту дурную привычку. И выдавила. А мифы — они живучи… |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно