|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку | Автор книги - Филип Болл

Cтраница 61

Такую промежуточность можно обнаружить даже в базовой двенадцатитактовой блюзовой прогрессии, где переход из тонического аккорда (например, до) в первых четырех тактах к субдоминантовому (фа) в пятом и шестом тактах часто предваряется пониженным на полтона септаккордом в четвертом такте: C, C, C, C7, F, F, C, C… Пониженный на полтона септаккорд добавляет си-бемоль в мажорное трезвучие, рождая ощущение приближающейся перемены, так как си-бемоль в мажорной гамме не до, а фа. Так где же мы: в тональности до в четвертом такте или в тональности фа? Скорее всего, где-то по середине.

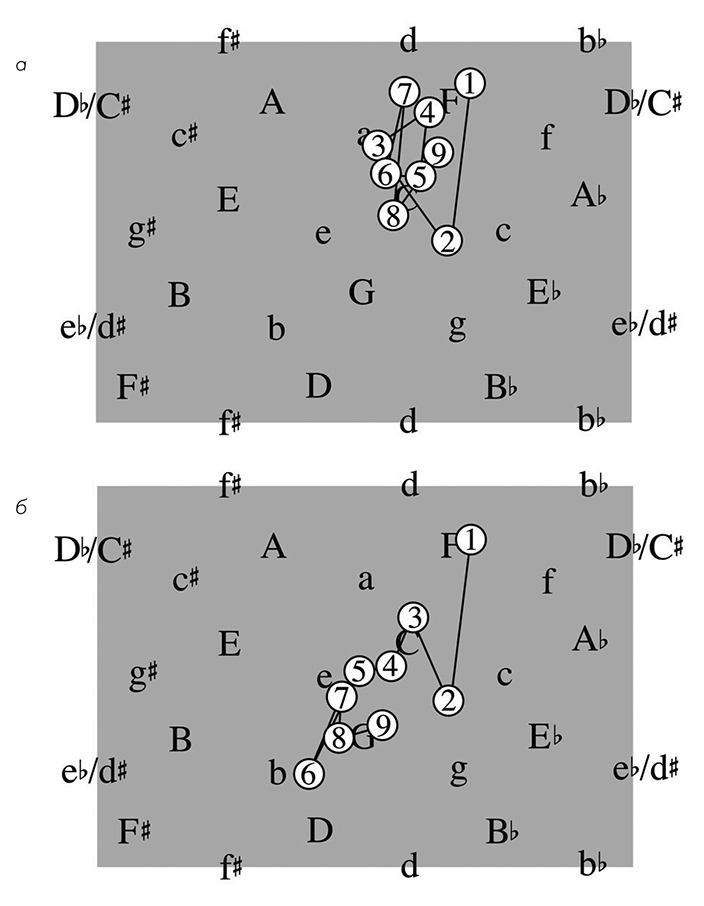

Рис. 6.27 Путешествия по гармоническому пространству. Эти локации аккорд за аккордом устанавливали слушатели во время прослушивания двух прогрессий из девяти аккордов. В (а) прогрессия придерживалась тональности до мажор, а в (б) появилась модуляция в соль мажор. Крумгансл и Кесслер изучали, как люди реагируют на смену тональности в ходе кропотливых экспериментов с использованием серии аккордовых изменений, которые двигались через гармоническое пространство. Исследователи проигрывали испытуемым последовательность несколько раз, но останавливались поле двух, трех, четырех аккордов и так далее. В каждом случае они использовали метод «пробного аккорда», чтобы понять, где по ощущениям слушателей те находились в связи с ближайшим аккордом. Крумгансл и Кесслер смогли определить точное местоположение ощущения тональности слушателей на карте гармонического пространства (Рис. 6.27); некоторые аккордовые последовательности находились ближе к оригинальной тонике, а остальные переходили в новую тональность. Этот момент отразился на изменчивой траектории восприятия испытуемых.

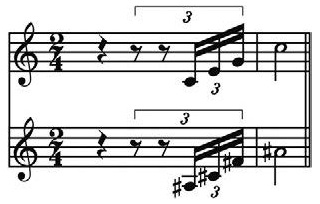

Рис. 6.28 Аккорд «Петрушка» Стравинского – наложение до мажор на мажорное трезвучие фа-диез. По-видимому, нам нравится, когда восприятие гармонического центра отклоняется в малой степени, но мы не выносим резких крупных скачков. Когда в ходе экспериментов модуляция заключалась в больших переходах по гармоническому пространству, слушатели стремились сопротивляться ей как можно дольше: они пытались вписать то, что слышали, в тональный контекст оригинальной тоники. Когда это переставало быть возможным, восприятие испытуемых устремлялось в окрестности новой тоники. Другими словами, нам комфортно задерживаться только между двумя соседними тональностями, а не отдаленными друг от друга. Так мы наблюдаем более обобщенную характеристику того, как мы слушаем музыку. Нам уже известно, что мы постоянно ищем некие знакомые конструкции или структуры, которые упорядочивают то, что мы слышим. Мы делаем предположения, сравниваем то, что слышим сейчас, с тем, что мы усвоили из прошлого опыта. Каждый новый бит аудиоинформации заставляет нас переоценивать и обновлять свои предположения. Однако наши догадки очень жизнестойкие – как только мы решили, что угадали правильную структуру, мы ни за что от нее не откажемся, пока ее несостоятельность не станет очевидной. Вместо того чтобы переключаться от одной тональности к другой, можем ли мы услышать две разные тональности одновременно? Инновации современных композиторов, например, два оркестра Чарльза Айвза, переносят этот вопрос из области теории в жизнь. Самый яркий пример мы находим у Стравинского, который наложил арпеджио до и фа-диез мажор в аккорд «Петрушка» во второй картине одноименного балета (Рис. 6.28), что придает музыкальному пассажу ломанную структуру – не совсем диссонантную, так как оба наложенных аккорда сами по себе гармоничны. Наложение вызывает ощущение нестройности, которое как нельзя лучше передает угловатые движения куклы, по имени которой назван аккорд. Тональности до и фа-диез настолько далеки друг от друга, насколько это вообще возможно, – на тритон; они находятся на противоположных сторонах квинтового круга и включают всего две общие ноты мажорной гаммы. Этот аспект работы Стравинского был назван политональным: термин означает, что в музыке сохраняется тональность, но при этом в один момент времени используется более одной тоники. Политональностью пользовались многие композиторы: например, Дариус Милход сопоставляет ре мажор правой руки и соль мажор левой руки в танцевальной сюите для фортепиано «Saudades do Brazil». Но является ли аккорд «Петрушка» действительно битональным, находится ли одновременно в до и фа-диез? Стравинский считал, что да, но другие музыковеды полагали, что комбинацию до/фа-диез можно рационализировать в одну недиатоническую гамму, восьминотную октонику до, до-диез, ре-диез, ми, фа-диез, соль, ля, ля-диез. Эта гамма и есть организационная структура, которую слушатель использует для интерпретации аккорда? Крумгансл исследовала этот вопрос путем экспериментов. Она задалась вопросом, какие ноты хроматической гаммы по ощущениям лучше всего вписываются в контекст, предложенный аккордом «Петрушка». Как вы думаете, слушатели выбрали диатонические гаммы до и фа-диез или октатонику? Ни то и ни другое! Тональная иерархия, полученная из этих тестов на восприятие, сильно совпадала со схемой, предложенной музыковедом Питером вад ден Турном. В соответствии с ней октатоновый набор нот разделен по принципу иерархии, как ноты мажорной гаммы: до и фа-диез здесь самые выдающиеся, за ними следуют группы (до-ми-соль) и (фа-диез – ля-диез – до-диез), а затем все восемь нот. Это говорит о том, что слушатели в состоянии вникнуть в необычную гармонию методом, который не входит в основы традиционной западной теории музыки. Практически никто не знает о существовании экзотической октатоновой иерархии Турна, и все же слушатели подсознательно выделяют эту организационную структуру из самой музыки, – прямо сходу и из музыкального отрывка, который звучит всего несколько секунд! Стоит вспомнить, как слушатели устанавливали новые тональные иерархии, чтобы осмыслить незнакомые звукоряды других культур (стр. 106). И вновь мы убеждаемся в том, как мало формальной практики и теоретических знаний нужно для того, чтобы интерпретировать музыку и даже получать удовольствие от нового опыта. Общий взгляд

Гармоническое пространство Крумгансл или нечто сходное представляется достойной репрезентацией ментальной карты, которой мы пользуемся для преодоления гармонической прогрессии, но это только примерный вариант, набросок одного из срезов многомерного пространства. Музыковед Дмитрий Тимочко из Принстонского университета вооружился музыкальной и математической теорией, чтобы представить более четкий и исчерпывающий план музыкального пространства: он исследовал формальные отношения между всеми возможными нотами и аккордами и результат получился почти пугающим, потому что такое извилистое многомерное пространство тяжело визуализировать и осмыслить даже математикам.

Рис. 6.29 Обращения трезвучия до мажор.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно