|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку | Автор книги - Филип Болл

Cтраница 51

Разумеется, нет большого смысла в том, чтобы навязывать людям любовь к сочетаниям нот, которые им кажутся неприятными, и я не намерен этим заниматься. Я лишь хочу подчеркнуть, что симпатии и антипатии не возникают от природы, а скорее приобретаются в процессе обучения. В любом случае антипатию вызывают не сами «диссонансы», а то, как их применяют, как их комбинируют в музыке. Диссонанс стал чем-то вроде козла отпущения, на него возлагают вину за «сложный» для восприятия характер современной классической музыки, который большинству людей просто непонятен. Когда слушатели сокрушаются над современными произведениями, они чаще всего называют «виновником» случившегося извращенный выбор комбинаций нот. По их мнению, композиторы делают такой выбор, только чтобы получить режущий ухо результат. Но не только «диссонансные» интервалы современной музыки играют на нервах бедных слушателей и препятствуют узнаванию музыкальных тем: целый диапазон музыкальных факторов, в том числе ритм, мелодическая непрерывность и тембр, создают музыку, невозможно тяжелую для ушей тех, кто вырос на Моцарте. Мы можем отбросить идею, что определенные сочетания нот чудовищны от природы, и тогда мы сможем откроем много нового и прекрасного в музыке. Начнем с того, что существует несколько видов диссонансов. Когда музыканты говорят о диссонансе, они обычно эксплицитно ссылаются на условное предположение, на музыкальный консонанс, культурно выстроенное определение того, какие тоны звучат вместе хорошо, а какие плохо. Но разве это не очевидно, спросите вы? Сыграйте на фортепиано чистую квинту (до-соль), а затем тритон (до-фа-диез). Определенно, первое будет звучать гармонично, а второе немного режет, правильно? Вскоре мы разберемся, насколько это наблюдение может быть истинным или ложным. А пока представьте, что в Европе десятого века чистая квинта не считалась консонантной – таким качеством обладала только октава. Когда гармонизация квинт стала обычным делом, то и кварты считались в равной степени гармоничными, что отличается от современного взгляда на эти интервалы. В то же время [44] большая терция (до-ми) – часть «гармонического» мажорного трезвучия – редко была востребована даже в начале четырнадцатого века, а полноправный консонантный статус получила только в период Высокого Возрождения. Тритон, который прежде считался решительно диссонансным, становиться приятнее и гармоничнее в составе доминантсептаккорда (позже я объясню, что это такое). Просто добавьте ре в басовом ключе к до-фа-диез и вы поймете, о чем я говорю: звучит очень приятно и нет никакого дискомфорта (тот факт, что гармоничность аккорда – не просто сумма консонансов или диссонансов интервалов, которые в нем содержатся, широко признан, но не в полной мере понят). Некоторые люди приходят в невероятное волнение от того, что тритон звучит настолько ужасно; его даже нарекли diabolus in musica – дьяволом в музыке – в Средние века, запретив к использованию в священной музыке. Но этот запрет возник по теоретическим причинам, а не потому что тритон «звучал хуже» остальных интервалов: именно на этом интервале система Пифагора дает сбой, потому что круг квинт не замыкается, как я уже объяснял в главе 3. На самом деле малая секунда гораздо более диссонантна, чем тритон, но никто не пытается ее демонизировать. Честно говоря, терминология, создающая два враждебных лагеря, консонанс и диссонанс, является дурным наследием теории музыки. Она заставляет нас, к примеру, описывать как менее и более диссонансные интервалы большую сексту, септиму и нону, когда у Дебюсси и Равеля они создают наиболее богатое звучание (а в руках пианистов из лаунж-баров и слабых песенников и исполнителей – тошнотворную муру). Я не пытаюсь утверждать, что мы воспринимаем сочетания нот как плавные или шероховатые только из-за традиций. Существует неподдельный физиологический аспект диссонанса, который отличается от культурно-музыкального и называется сенсорным или тональным диссонансом. Он восходит к жестким, беспокойным слуховым ощущениям, которые вызывают два тона с небольшим отличием по высоте. Если два чистых тона (одиночные частоты) сыграть одновременно с частотами, которые совсем немного от них отличаются, то звуковые волны сталкиваются. Акустические сигналы сначала усиливают друг друга, повышая громкость; мгновением позже они частично стираются, громкость ослабевает (Рис. 6.1а). Возникает периодический подъем и спад громкости, полученный методом суперпозиции двух нот, который называется биениями. Биения происходят быстрее, если высота звука нот сильнее различается, и когда различие превышает 20 Гц, ухо не может больше следить за быстрыми флуктуациями биений и воспринимает их как «шероховатость», сенсорный диссонанс.

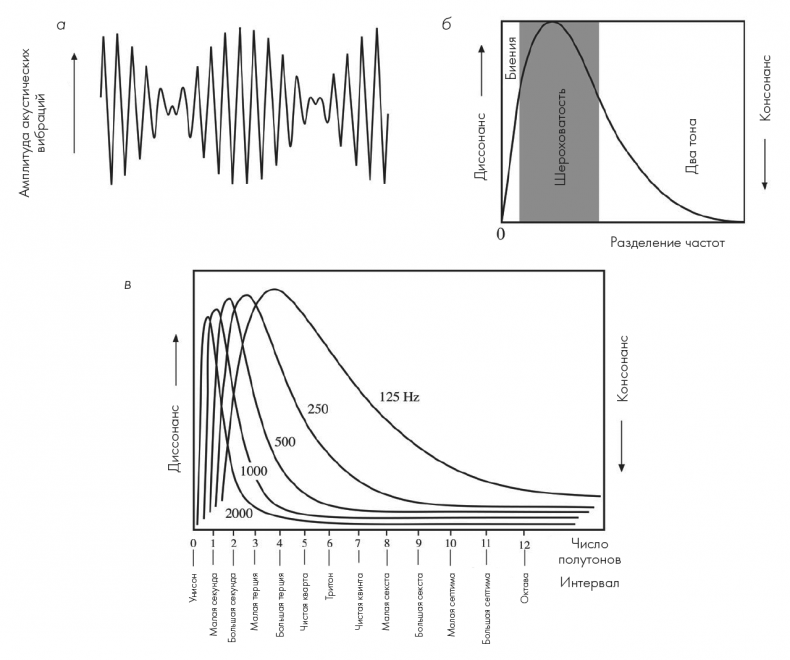

Рис. 6.1 Сенсорный диссонанс, вызванный «биениями» – подъемами и спадами громкости двух тонов, частоты которых различаются незначительно (а). Если скорость биений превышает 20 в секунду, они создают воспринимаемую на слух шероховатость; но как только разница частот становится достаточно большой, мы можем воспринимать два отдельных тона (б). Ширина и позиция пика в сенсорном диссонансе зависит от абсолютной частоты тонов – пик становится тем шире, чем ниже тоны (с). Эти графики были составлены в 1965 году в Нидерландах Райниером Пломпом и В. Дж. М. Левельтом, когда они попросили испытуемых оценить воспринимаемую степень диссонанса двух чистых, одночастотных (синусоидных) тонов с обозначенным средним значением частоты.

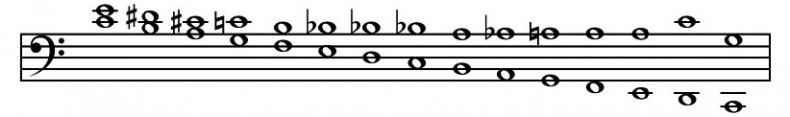

Рис. 6.2 Средний диапазон басовых аккордов в музыке Гайдна и Баха повышается по мере того, как понижаются ноты, чтобы избежать сенсорного диссонанса. Здесь представлены средние интервалы, которые сами по себе не обладают музыкальными особенностями. Итак, сенсорный диссонанс возникает из двух нот, которые находятся в пределах особого критического диапазона различий частот. Когда они расположены слишком близко, то звучат идентично, но с биениями, а когда слишком далеко, то звучат как два разных тона. В среднем положении же они создают шероховатость (Рис. 6.1б). Этот эффект обладает одной удивительной, даже тревожной характеристикой: ширина диссонантной области зависит от абсолютных частот двух нот (Рис. 6.1в), то есть интервал, который может быть созвучным в высоком регистре, на клавиатуре фортепиано, будет диссонантным в низком регистре. Другими словами, не существует такого понятия, как тонально диссонансный интервал, – все зависит от того, где его сыграть, – высокими нотами или низкими. В середине фортепиано интервалы малая терция (три полутона) обычно лежат за пределами диапазона шероховатости и отводят от себя сенсорный диссонанс, а у более высоких нот даже полутон (малая секунда) не создает шероховатости. Но в случае с басом довольно большие интервалы могут звучать шероховато, и даже чистая квинта, считающаяся в высшей степени музыкально созвучной, становится диссонантной с точки зрения сенсорики. Это объясняет «грубость» аккордов, исполняемых левой рукой в левой части клавиатуры фортепиано, и указывает на причину, по которой в западной музыке практически всегда комбинации нот отстоят друг от друга тем дальше, чем ниже они звучат. Левая рука пианиста обычно играет комбинации нот, отстоящие почти на октаву или дальше, если самая низкая нота почти на октаву ниже до первой октавы, но они могут включать кварты и квинты, если эта нота располагается выше ми, но ниже до первой октавы. Дэвид Хьюрон выяснил, что средние дистанции между двумя нижними тонами аккордов в струнных квартетах Гайдна и фортепианных произведениях Баха становятся шире, когда самая низкая нота понижается (Рис. 6.2). Эти композиторы четко определили необходимость соблюдения данного условия во избежани сенсорного диссонанса в басах.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно