|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку | Автор книги - Филип Болл

Cтраница 24

Кстати, музыканты иначе реагируют на этот эксперимент: они быстрее идентифицируют отличия интервалов от идеального звучания, потому что музыкальная подготовка дает им возможность более точно определять нарушения настройки. Но в то же время музыкальный опыт усиливает свойства «коробок»: музыканты с большей вероятностью слышат, когда интервал расстроен, но также с большей вероятностью с определенностью распознают шаги вблизи точки перехода из одной коробки в другую.

Рис. 3.23 Куб Неккера можно визуально интерпретировать одним из двух способов. Наш разум может перескакивать между интерпретациями, но всегда с определенностью останавливает выбор на одной из них. Все это ставит под вопрос одно негласное предположение в споре о настройке: якобы мы можем слышать различия. В то время как музыканты могут морщиться от варварских звуков равномерно темперированного строя, обычные слушатели просто не услышат разницу между этой системой и какой-нибудь другой. Как высказался этномузыколог Бруно Неттль, то, что мы слышим в музыке, «обусловлено не только свойствами самого звука, но и тем, к чему привыкло наше ухо и что оно ожидает услышать». Это замечание касается не только высоты звука, но и ритма и других музыкальных структур. Для большинства из нас «тоновые коробки» определены только в относительном смысле: мы учимся определять отношения частот между разными нотами, а не сами частоты. Даже маленькие дети быстро понимают, что большая терция является одним из характерных шагов высоты звука в западной музыке: этот звук кажется знакомым, он отличается от большой секунды и чистой квинты. Но для некоторых людей до и следующая за ней ми – это не просто большая терция, а буквально до и ми. Они могут назвать ноты, которые слышат, если прежде хорошо усвоили музыкальную теорию. Это люди с абсолютным слухом – в западном мире таким является каждый десятитысячный. Данная способность до сих пор полностью не изучена и обросла ореолом таинственности. Многие полагают, что человек с абсолютным слухом обладает волшебным даром музыкальности. Но это не соответствует истине. Абсолютный слух не коррелирует с другими усовершенствованными способностями музыкального характера – другими словами, абсолютный слух не увеличивает вероятность стать одаренным музыкантом по сравнению с людьми с обычным слухом. Короче говоря, этот дар нельзя назвать музыкальным. С точки зрения музыкальности гораздо полезнее уметь оценивать релятивные высоты звучания – расстояние между двумя нотами, – а не обладать абсолютным слухом. [18] Вводит в заблуждение тот факт, что среди музыкантов чаще встречаются люди с абсолютным слухом, чем среди людей, не имеющих отношение к музыке. Но здесь нет явного противоречия: абсолютный слух приобретается, как минимум частично, во время обучения в детстве и может быть результатом постоянного взаимодействия с музыкой. Другими словами, эта особенность часто бывает следствием, а не причиной музыкальности. Важность обучения подкрепляется тем, что люди с абсолютным слухом быстрее определяют более распространенные ноты (такие как до и соль), чем менее распространенные (например, соль-диез). Возможно, что человека, открывшего у себя абсолютный слух, посещает вдохновение стать музыкантом, но неправильно полагать, что у таких людей присутствует особый музыкальный дар. Однако абсолютный слух буквально расширяет сознание: у музыкантов с абсолютным слухом увеличена область мозга, связанная с обработкой речи. В этой связи можно предположить, что абсолютный слух связан со способностью быстро улавливать вербальные сигналы при смене высоты тона голоса. В пользу этой идеи можно сказать, что абсолютный слух превалирует в культурах с тональными языками. По результатам одного исследования около пятидесяти процентов первокурсников Центральной музыкальной консерватории Пекина обладает абсолютным слухом. Сравните их с десятью процентами таких же ребят из Истменской школы музыки в Нью-Йорке. Эти различия могли возникнуть не только из-за раннего обучения – кажется, у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к абсолютному слуху. И вполне возможно, что этот генетический компонент отличается у жителей Восточной Азии и Америки. Даже при таких условиях абсолютный слух нужно культивировать в молодости: если вы не смогли приобрести абсолютный слух прежде, чем повзрослели окончательно, вероятность выработки абсолютного слуха с дальнейшей практикой ничтожно мала. Нет никаких причин расстраиваться по этому поводу, если, конечно, вы не планировали сделать абсолютный слух своим коронным трюком: абсолютный слух не поможет вам лучше играть или воспринимать музыку. Он может стать и большой помехой, потому что многие обладатели абсолютного слуха готовы метаться в агонии, когда слышат транспонированную знакомую мелодию или если композицию исполняют не в стандартной настройке ноты ля первой октавы. [19]

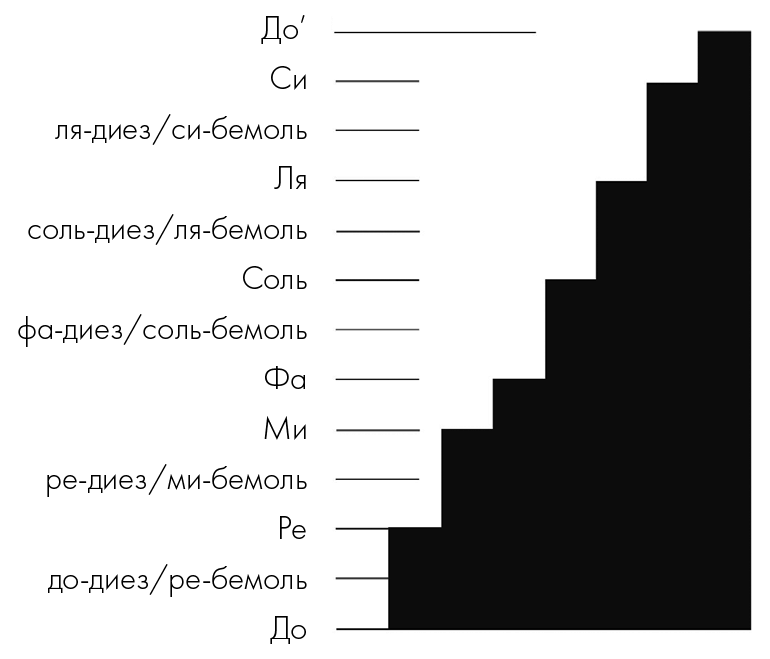

Рис. 3.24 Ступени мажорной гаммы. Большие ступени и маленькие ступени

Кроме наличия сравнительно небольшого количества нот в октаве, у звукорядных систем всего мира есть еще одна общая черта: между соседними нотами неизбежно фиксируется неодинаковое расстояние (звукоряд яванского гамелана sléndro является очень редким исключением). У диатонической мажорной гаммы изменение высоты звука проходит по ступеням (тоника) тон-тон-полутон-тон-тон-тон-полутон (октава) (Рис. 3.24). Различные лады средневековой музыки, как и их предполагаемые предшественники из древнегреческой музыки, обладали ступенями с другой последовательностью, но во всех прослеживалась аналогичная нерегулярность. Таким образом восхождение к октаве происходило по лестнице со ступенями разной величины. Почему бы не разделить ступени высоты звука как можно равномернее, чтобы избежать провалов и скученности промежутков? Вероятнее всего потому, что неравномерные ступени обеспечивают слушателя ориентирами, с помощью которых он отыскивает «тональный центр» мелодии – как сказали бы представители западной культуры, определяет тональность композиции. Коротко говоря, неравномерные ступени дают средства, помогающие отличить одну лестницу от другой. Представьте звукоряд с идеально равномерными ступенями (Рис. 3.25а). Транспонирование этого звукоряда в новую тональность означало бы смещение начала звукоряда на другую ступень. Но новый звукоряд поднимался бы точно так же – только начинаясь и заканчиваясь на иной высоте. Итак, мелодия напоминает прогулку вверх и вниз по ступеням. Мы последовательно переходим от одной к другой. Если вы услышите фрагмент мелодии – например, восходящую последовательность из четырех ступеней – вы не сможете определить, к какой из возможных лестниц принадлежит мелодия. Другими словами, по музыкальному отрывку вы не сможете сказать, где «начинается» лестница (какая у нее тоника). Именно этим свойством обладает музыка, написанная в хроматической гамме, где все ступени одинаковые. Поэтому хроматизм – это способ создать неопределенность о тональности. Позже мы обсудим, почему этот прием может быть музыкально эффективным.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно