|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный | Автор книги - Сергей Зотов

Cтраница 26

На звание первых аллегорических изображений в алхимических трактатах претендуют иллюстрации из двух алхимических сборников, французского и фламандского, датируемых второй половиной XIV в. Во французском мы находим два небольших трактата, «Завещание благородного философа» и «Книгу мудрейшего магистра Аристотеля, одного из светочей философского камня»: оба текста открываются вступительными иллюстрациями. На них изображены аллегорические сцены из трактатов: на первой миниатюре (2) по центру виднеется башня, из нее растет дерево о двух стволах, корни которого питаются рекой. На левом стволе — семь красных плодов, формой напоминающие груши или сердца, на правом — девять белых. Древо сторожат красный и белый лев, а на переднем планет некий адепт обращается к сидящему рядом философу. Тот передает ученику ключ, открывая секреты алхимии. На второй миниатюре (3) мы снова видим сидящего мудреца, на этот раз он говорит с обнаженной женщиной. У нее в руках две чаши, из обеих ее грудей в них стекают красная и белая жидкости — кровь и молоко. В центре композиции находится солнце, своими лучами воздействующее на яйцо. В этих странных образах зашифрован процесс приготовления философского камня: ручей обозначает первоматерию, белые плоды — стадию, на которой магистерий способен превращать металлы в серебро, а красные — в золото. Яйцо символизирует герметично закрытый сосуд, содержащий в себе оба алхимических первопринципа, серный и ртутный — после созревания оно станет философским камнем.

Рис. 2

Рис. 3 Второй иллюстрированный алхимический трактат XIV в. под названием «Мудрость Соломона» написал фламандский алхимик Гратей, называвший себя «сыном философа». Он начинает свой текст с воззвания к Троице, сокрушаясь о том, что истинное назначение алхимии забыто, и она теперь практикуется лишь как наука, призванная обогатить. Гратей поясняет, что принципиально пишет на родном наречии, потому что не хочет «обманывать дам и господ, не знающих латыни». Впрочем, несмотря на то, что автор описывает текст как переданный ему магическим откровением, некоторые ученые считают, что он мог быть переводом недошедшего до нас латинского алхимического трактата. Труду Гратея свойственны все черты, которые мы ждем от подобного произведения: например, у него в книге есть рецепты производства серебра из олова, меди, ртути и других неблагородных металлов. Но традиционная «химическая» часть алхимии у него прочно связана с магией и астрологией. К примеру, «сын философа» описывает, как отлить из золота магическую голову Аристотеля: это всеведущее изваяние будет знать все об астрологии и сможет рассказать о ней своему владельцу. Гратей считал, что знание астрологии было критически необходимо для экспериментатора. Согласно астроалхимии Гратея, изменения в микрокосмосе лаборатории вели к переменам в мире созвездий и небесных демонов — опыты алхимика могли вызывать их зависть и беспокойство. Однако и наоборот, звезды могли влиять на химические процессы, поэтому, работая над философским камнем, необходимо было соображаться с движением небосвода. Это мнение восходит к максиме легендарного изобретателя алхимии, Гермеса Трисмегиста: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху». Алхимия у Гратея смыкается и с христианской религией. Автор обращается к Богу и св. Иоанну, прося их даровать ему мудрость. Он уподобляет алхимию истории Спасения Христом человечества от первородного греха. Поразительно, но «мучения металлов» алхимиком Гратей сравнивает с истязаниями Христа евреями. Он описывает Страсти Христовы как «иудейские эксперименты»: …сие есть из писания иудеев

эксперименты, что не обманут.

Перевод Сергея Зотова.

Как видно из этих строк, для Гратея алхимические процессы не являются аллегориями евангельских сцен. До него многие проповедники часто приводили профессиональные или бытовые параллели страданиям Спасителя — связанные с готовкой, охотой или стиркой. Но автор «Мудрости Соломона» наоборот, показывает, что Страсти Христовы для него — только пример, в который он вкладывает сугубо алхимическое значение.

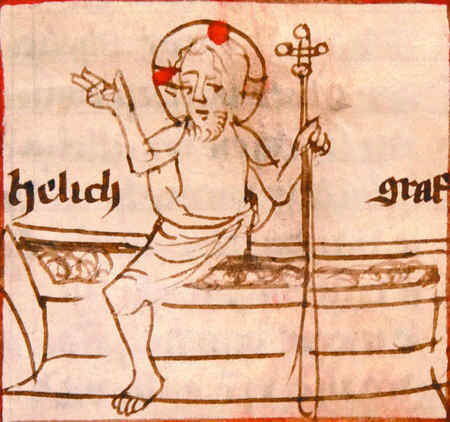

Рис. 4 Гратей не оставляет тему религии, и когда повествует об olium vivum, панацее, помогающей от эпилепсии, подагры, проказы, зубной боли и старости. Об ее изготовлении он пишет: «Тот, кто был мертв, вновь возрождается. Споем же Алилуйя! Пришел наш Спаситель, как ангел небесный, он из золота, и он прекрасен». Изготовление панацеи «сын философа» описывает с помощью параллелей к священному Писанию: он сравнивает алхимические процессы с тремя днями, проведенными Иисусом во гробу и с его воскресением. Гробу соответствует матрикс, алхимический сосуд, в котором происходит зачатие будущего философского камня, а потом в нем вызревает «семя» отца — Солнца или Огня. Как иудеи поймали и распяли Христа, а затем тот воскрес, то же случается и с Меркурием, который восстает из гроба подобно Спасителю и приветствует Гратея (4). Эта миниатюра символизирует алхимический процесс возгонки (сублимацию). Гратей использовал сравнение по аналогии: подобно божественному Воскресению, сублимация — переход вещества в газообразное состояние — подразумевала движение ввысь.

Рис. 5 На другом рисунке изображен Христос с нимбом, окруженный кругом из алхимической посуды (5). Обе миниатюры были призваны продемонстрировать связь алхимии и астрологии: по мысли Гратея, на небосводе есть зодиакальные созвездия Гроба Господня и Святого Креста, которые он и изобразил на этих иллюстрациях к тексту. Попытки «христианизировать» созвездия, отсылающие к античным богам и героям, проводились со времен Исидора Севильского (VI–VII вв.), Беды Достопочтенного (VII–VIII вв.) и Рабана Мавра (VIII–IX вв.). Беда даже предложил заменить двенадцать знаков зодиака двенадцатью апостолами Христа. Однако христианские созвездия в Средневековье не прижились, и Гратей в свою эпоху был чуть ли не единственным, кто пытался реформировать устройство звезд. Восемнадцать алхимических сосудов, образующие своего рода нимб вокруг головы Иисуса — тоже созвездия. Гратей пишет об этом соответствии: «Тот, кто сведущ в астрономии, найдет все алхимические творения написанными на небосводе». Их названия часто магические: алла, самимас, сессес, соррос, сопос — эти удвоенные слоги давали тот же эффект, что и гностические палиндромы (см. здесь). Странная форма сосудов не может не вызывать вопросов — неужели алхимики действительно пользовались такими колбами? Или же их сходство с гениталиями намеренное? |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно