|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Рабочее самоуправление в России. Фабзавкомы и революция. 1917–1918 годы | Автор книги - Димитрий Чураков

Cтраница 63

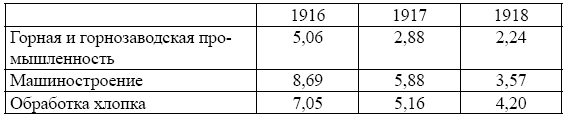

Таблица 4 Выработка на одного рабочего в день (в рублях 1913 г.) за 1913-1918 гг.

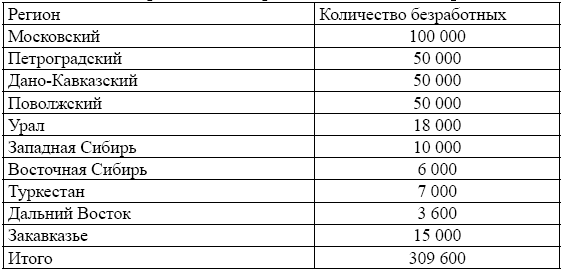

Характерно, что сами рабочие хорошо понимали, чем в конечном итоге для них может обернуться собственная расхлябанность и безответственность. Так, на конференции фабрично-заводских комитетов Москвы было признано, что падение производительности вызывает сокращение производства, а следовательно, следующим этапом будет закрытие предприятий139. Получался замкнутый круг -всеобщее разложение народного хозяйства, кризис промышленности напрямую вели к разложению рабочего класса, снижению ответственности рабочих, а также ухудшению показателей их работы, в первую очередь – производительности труда. С другой стороны, процессы, протекавшие в рабочей среде, не позволяли ставить задачи восстановления промышленности, расширения производства. Временное правительство заблудилось в лабиринте этих проблем, так и не сумев подобрать ключи к их разрешению. Не просто приходилось и советским властям. К этим двум проблемам добавлялась ещё и третья – материальный уровень рабочих. Его падение также было неизбежным следствием всеобщей разрухи и деградации промышленности. Падала выработка, естественно, сокращались возможности владельцев предприятий и государства поддерживать рабочих. Вместе с тем, не имея материальной заинтересованности, только на голом «революционном энтузиазме» рабочие не могли решать серьёзные производственные задачи, сочувственно относиться к разговорам о трудовой самодисциплине140. По мере развития кризисных явлений в народном хозяйстве вопрос о жизненном уровне рабочих становится политическим. Поддержав в Октябре большевиков, рабочие ждали от них эффективных мер, способных закрыть все волновавшие простых людей вопросы, по возможности – немедленно. И, действительно, первое время после установления Советской власти происходит некоторое улучшение жизненного уровня рабочих, прежде всего за счёт экстренных мероприятий победившего революционного режима. Важным фактором, обеспечивавшим рост благосостояния рабочих в эти месяцы, выступали изменения в области оплаты труда. Так, по сообщению прессы, к весне 1918 г. средний заработок рабочих на некоторых предприятиях Урала достигал 300 рублей141, тогда как прожиточный минимум составлял здесь 200 рублей142. Поднимались заработки, а также социальные выплаты рабочим и в других промышленных центрах страны, что стало одним из направлений политики новых властей143. Рост оплаты труда рабочих мог происходить и опосредованно, например, за счёт отмены отчисления с заработков на содержание местных Советов, как это произошло в случае Белорецкого Совета рабочих депутатов после перехода его под контроль большевиков: все расходы на его содержание были переложены на буржуазию, которая обкладывалась специальной контрибуцией144. Отчисляли предприниматели средства и на содержание других пролетарских организаций, в том числе органов рабочего контроля, как это осуществлялось, например, на Инзерских заводах145. И всё же сохранявшаяся динамика упадка не могла позволить государству, пусть даже самому «революционному» и «пролетарскому», предотвратить негативное воздействие кризиса на материальное положение наёмных работников, благополучие которых полностью зиждилось на состоянии отечественной промышленности и транспорта. В первую очередь сокращение производства, закрытие предприятий, так же как это наблюдалось при Вмененном правительстве, вело к росту безработицы. Советские власти прилагали немало усилий по её предотвращению или хотя бы смягчению возможных негативных последствий. Так, на Урале уже в январе 1918 г. при рабочей секции Уфимского Совета была образована комиссия по борьбе с безработицей. Кроме этого создавался специальный фонд для помощи безработным, формировавшийся преимущественно за счёт обложения торговцев и домовладельцев, а также добровольных отчислений рабочих и служащих. В целях обеспечения большей занятости при снижении рабочего дня вводилась трёхсменка146. Аналогичные меры принимались в Смоленске, Нижнем Новгороде, Москве. Много делалось для помощи безработным в Петрограде. Так, 12 апреля 1917 г. СНК ассигновал дополнительные 100 млн рублей для преодоление безработицы в прежней советской столице. Ещё 6 млн рублей изыскал Петросовет. Для оптимизации учёта безработных и помощи им в поисках работы увеличивалось количество бирж труда. Если при Временном правительстве летом 1917 г. в России действовало всего 2 биржи труда, то в ноябре – 32, в декабре -45, в январе 1918 г. – 67, в марте – 89, а в мае – уже 110147. Однако масштабы разрушения промышленности были столь велики, а рост безработицы в связи с этим столь стремителен, что предпринимаемых мер было явно недостаточно. Точных данных на этот счёт не существует. Разные органы, занимавшиеся учётом безработных и борьбой с безработицей, называли разные цифры. Так, московские профсоюзы исчисляли количество потерявших работу в 20 тыс. человек, районный экономический комитет – в 30 тыс., а Московский комиссариат труда называл цифру в 40 тыс. Оппозиционная пресса в те дни писала: «Ясно одно, безработица грозит принять невиданные ещё размеры, превратиться в народное бедствие. Демобилизованная армия и возврат военнопленных вернули и вернут ещё стране миллионы свободных рук. А навстречу этой волне поднимается другая: десятки и сотни тысяч рабочих, выбрасываемых с фабрик и заводов, прекращающих производство. Под двойным ударом Брестского мира и социалистических опытов большевистской власти промышленность наша умирает, а вместе с тем рабочий класс обречён на тяжёлую безысходную участь безработного»148. Несмотря на противоречивость имеющихся в распоряжении историков данных, можно представить общую картину возникшей перед страной проблемы. Наркомат труда, обобщив информацию, полученную от 73 бирж труда, определял количество безработных в первые несколько месяцев 1918 г. вЗ05 614 человек149. По данным оппозиции, весной 1918 г. насчитывалось примерно 310 000-324 000 безработных150. Понятно, что уровень безработицы зависел от множества различных причин и разнился по регионам. Вот как выглядело распределение безработных по различным регионам, согласно данным меньшевистских изданий151: Таблица 5 Количество безработных по регионам России в апреле 1918 г.

Уровень безработицы различался не только по отдельным районам, но и по отраслям производства, меняясь с течением времени в зависимости от состояния рынка труда, как это отражено в следующей таблицей152: Таблица 6 Динамика рынка труда по различным профессиональным группам в 1918 г. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно