|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 74

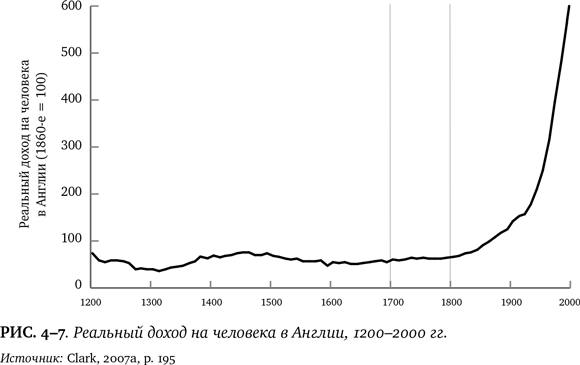

Увы, но цивилизационный процесс и Гуманитарная революция не следуют друг за другом таким образом, чтобы мы могли предположить существование причинно-следственной связи. Процессы развития государств, роста торговли и уменьшения количества убийств, которые двигали процесс цивилизации, продолжались несколько столетий, и все это время никого особо не беспокоили жестокие наказания, власть королей и подавление ересей силой. Напротив, чем могущественнее становились государства, тем они становились безжалостнее. Например, пытки как способ добиться признания (а не как наказание) вернулись в судебную практику в Средние века, когда многие страны возродили у себя римское право [450]. Вероятно, росту человеколюбия в XVII и XVIII в. способствовало нечто иное. ~ Есть и другое объяснение сокращения уровня насилия: люди стали больше сочувствовать друг другу, когда улучшились условия жизни. Пейн предполагает, что, «став богаче — начав лучше питаться, меньше болеть и жить в более комфортных условиях, люди стали выше ценить собственную жизнь, а с нею и жизнь других» [451]. Допущение, что раньше жизнь не стоила ни гроша, а затем обрела ценность, более или менее вписывается в общий ход истории. Тысячелетиями мир двигался прочь от варварских обычаев вроде человеческих жертвоприношений и садистских казней, и параллельно увеличивалась продолжительность жизни человека, улучшались ее условия. Англия и Нидерланды, которые в XVII в. первыми отказались от живодерских практик, были и самыми богатыми странами того времени. Да и сегодня рабство, убийства из суеверия и прочие варварские обычаи встречаются преимущественно в беднейших регионах мира. Но и гипотеза «жизнь-ничего-не-стоила» тоже не безупречна. Часто богатейшие государства своего времени, например Римская империя, были рассадниками садизма, и сегодня безжалостные наказания вроде отсечения конечностей или побивания камнями обнаруживаются на Ближнем Востоке в богатых странах — экспортерах нефти. Есть и еще одна серьезная трудность: время не совпадает. История роста благосостояния современного Запада отражена на рис. 4–7, где специалист по истории экономики Грегори Кларк отобразил реальный доход на человека (количество денег, необходимое для покупки определенного количества пищи) в Англии с 1200 до 2000 г. Богатство стало приумножаться только с началом промышленной революции XIX столетия. До XVIII в. превалировала математика Мальтуса: любой прирост количества произведенной пищи только увеличивал число голодных ртов, оставляя население таким же бедным, как раньше. Это было верно не только для Англии, но для мира в целом. Между 1200 и 1800 гг. показатели экономического благополучия — доход, калории и белки на душу населения, число выживших детей на одну женщину — ни в одной европейской стране не возрастали. Вряд ли они превосходили уровень, свойственный обществам охотников-собирателей. А вот когда благодаря промышленной революции появились эффективные технологии производства, каналы, железные дороги и прочая инфраструктура, экономики государств Европы пошли вверх, а благосостояние населения улучшилось. Тем не менее гуманистические изменения, которые мы пытаемся объяснить, начались раньше — в XVII в., усилившись в XVIII в.

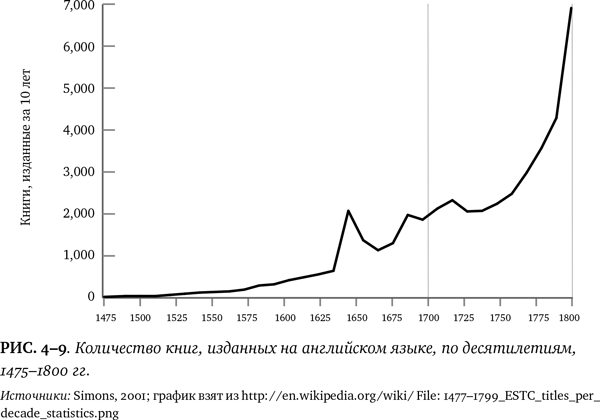

Но, даже если удастся доказать, что благополучие коррелирует с гуманистическими чувствами, установить причину этого будет непросто. Деньги не только помогают наполнить желудок и дают крышу над головой — они к тому же обеспечивают лучшее правительство, высокий уровень образованности и мобильности населения и прочие блага. К тому же не совсем очевидно, как бедность и нищета заставляют людей получать удовольствие от страданий других. Легко можно предположить и обратное: если ты на своей шкуре испытал лишения и боль, ты не захочешь причинять ее соседу, а если ведешь жизнь легкую и приятную, страдания ближнего для тебя менее реальны. Я еще вернусь к гипотезе «жизнь-ничего-не-стоила» в заключительной главе, но пока нам нужно поискать других кандидатов на роль внешней причины, сделавшей людей более сострадательными. ~ Одна из технологий, продуктивность которой значительно выросла еще до начала Промышленной революции, — книгопечатание. До изобретения Гутенбергом в 1452 г. печатного пресса каждую копию книги переписывали от руки. Этот процесс был не только длительным (чтобы переписать 250-страничную книгу, требовалось 37 человеко-дней), но и весьма неэффективным в смысле использования энергии и материалов. Рукописный текст различать труднее, значит, рукописные книги должны быть большего формата и на них требуется больше бумаги. Переплет, хранение и транспортировка объемных фолиантов тоже обходились дороже. За два века после Гутенберга книгоиздание стало высокотехнологичным бизнесом и производительность изготовления бумаги и книгопечатания выросла более чем в 20 раз (рис. 4–8), опережая темпы роста всей британской экономики времен промышленной революции [452].

Новая эффективная технология издания книг привела к взрыву книгопечатания. На рис. 4–9 видно, что число книг, издаваемых в год, в XVII в. стабильно росло, а к концу XVIII в. взлетело до небес. При этом книги не были забавой одних лишь аристократов и интеллектуалов. Как отмечает литературовед Сюзанна Кин, «к концу XVIII в. платные библиотеки с выдачей книг на дом уже были широко распространены в Лондоне и провинциальных городах и большую часть их книжных фондов составляли романы» [453]. С ростом доступности книг росло и желание читать. Сложно оценить уровень грамотности до эпохи всеобщего образования и стандартизированных тестов, но историки отыскали убедительные косвенные показатели, например процент людей, сумевших расписаться в книге регистрации актов о заключении брака и в судебных документах. Рис. 4–10 показывает пару временны́х рядов, составленных Кларком и позволяющих предположить, что в XVII в. уровень грамотности в Англии удвоился и к концу столетия большая часть мужчин Англии уже умела читать и писать [454]. Одновременно с этим рос уровень грамотности и в других странах Европы. К концу XVIII в. большинство французов умели читать, и, хотя по другим странам показатели грамотности за тот период недоступны, есть все основания предполагать, что в начале XIX в. в Дании, Финляндии, Германии, Исландии, Шотландии, Швеции и Швейцарии большинство мужчин были грамотными [455]. Читающая аудитория росла, но и это еще не все: люди начали читать иначе — изменение, которое немецкий историк Рольф Энгельсинг назвал «революцией чтения» [456].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно