|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дарвинизм в XXI веке | Автор книги - Борис Жуков

Cтраница 124

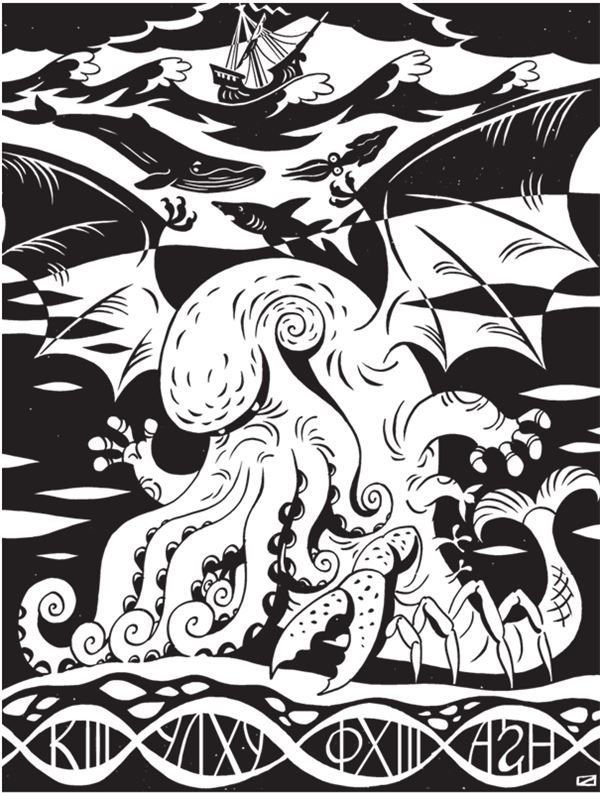

В ходе дальнейшей эволюции у разных его потомков одни части «универсального генома» включались в работу (даря своим счастливым обладателям новые органы и функции), а другие необратимо терялись. Что и сформировало в конце концов нынешнее разнообразие групп многоклеточных. На вопрос о том, как же мог возникнуть геном, бóльшая часть которого низачем не нужна его обладателю, но когда-нибудь в отдаленном будущем понадобится его потомкам, Шерман в своих научных статьях не отвечает (констатируя только, что, уж конечно, не в результате естественного отбора). Однако он вполне благожелательно отнесся к пересказу своей теории на фундаменталистском сайте (и в последующих лекциях главного идеолога этого сайта), в котором идея «универсального генома» прямо рассматривалась как несомненное свидетельство наличия в эволюции «разумного замысла». Причем там она, разумеется, подавалась не как экстравагантная гипотеза дилетанта [256], занявшегося на досуге эволюционным теоретизированием, а как «современные научные взгляды». Разбирая построения Шермана, биолог-эволюционист Виктория Скобеева ядовито заметила, что всем тем чертам, которые Шерман приписывает обладателю «универсального генома» (то есть общему предку всех многоклеточных), наилучшим образом отвечает Ктулху — исполинский монстр, созданный воображением американского писателя-фантаста Говарда Филлипса Лавкрафта: он не пользуется геномом (поскольку спит вечным сном), не размножается (что гарантирует его от накопления ошибок, неизбежного при тиражировании нефункциональных генетических текстов), имеет сверхъестественное происхождение и в своем внешнем облике сочетает черты самых разных существ (что свидетельствует о наличии у него соответствующих генов). Если же говорить серьезно, то, я полагаю, читатели уже поняли, в чем состоит главная ошибка подобных построений: они основаны на отождествлении гена с его функцией в целостном организме. Между тем, как мы уже говорили несколькими страницами выше, смена функций, порой весьма радикальная — весьма обычное дело в ходе эволюции, известное эволюционистам еще с первых последарвиновских десятилетий. Никого давным-давно не удивляет, что кровососущий аппарат комара, рабочий инструмент пчелы-плотника, «механическая швабра» комнатной мухи и смертельный капкан жужелицы сделаны из одних и тех же исходных элементов. Или — совсем уж хрестоматийный пример — что в плавнике кистеперой рыбы можно различить те же косточки, что и в крыле птицы, ноге лошади, руке обезьяны и лапе крота. Никто не делает из этого вывод, что кистеперой рыбе (которая, естественно, не летала, не скакала, не рыла подземные ходы и ничего не хватала руками) эти косточки были не нужны, и не предполагает существование какого-нибудь «универсального скелета», в котором содержатся все функции скелетных элементов всех будущих эволюционных потомков. Так почему же точно такие же эволюционные эффекты на уровне генов толкают людей на подобные фантазии?

Чтобы ответить на этот вопрос, придется вспомнить главу «Атомы наследственности»: о генах и их роли в организме наука узнала по их внешним проявлениям. Почти век гены были чистой абстракцией — их материальная природа оставалась совершенно неизвестной, и некоторые биологи (в том числе и весьма крупные) всерьез допускали, что у них ее нет вовсе. Не удивительно, что за это время прочно укоренилась традиция именовать гены по производимому ими эффекту: «ген красных глаз», «ген крыльев» (он же «ген бескрылости»), «ген устойчивости к антибиотику» и т. д. А дальше срабатывает обычный психологический эффект: если некий ген известен как «ген развития глаз», то обнаружение его у губок вызывает шок: им-то, мол, он зачем?! На самом деле подобные «конечные признаки» присущи гену только в сложном целостном организме (и, как правило, являются результатом работы не только его, но и множества других генов — так что «генов глаз» или «генов крыльев» у одного и того же организма могут быть сотни). С точки же зрения самого гена, он (и кодируемый им белок) может и у человека, и у губки делать одно и то же. В главе «Интерлюдия или сюита? Или Легенда о Золотом веке» мы уже упоминали белки опсины, имеющиеся и у человека, и у некоторых бактерий. У бактерий они выполняют функцию пигмента фотосинтеза (то есть делают то же, что в зеленых растениях делает хлорофилл). У нас они присутствуют в сетчатке, в клетках-фоторецепторах, где служат своего рода фотоэлементом. Но это клетка «знает», для чего ей нужен опсин, а сам белок и там, и там делает одно и то же: захватывает квант света и за счет его энергии производит некое химическое изменение. А уж во что это изменение выльется — в синтез органической молекулы или в нервный импульс, побежавший по одному из волоконец зрительного нерва, — не его, белка, дело. И не его гена. «Столь же показательный пример консервативности самого белка и разнообразия его морфогенетической роли — это Toll-like рецепторы, — пишет В. Скобеева. — У позвоночных они участвуют в реакциях врожденного иммунного ответа, опознавая молекулярные структуры, характерные для возбудителей болезней. У дрозофилы Toll-рецепторы участвуют в определении спинно-брюшной оси тела. Однако „с точки зрения“ самого белка Toll его функция остается неизменной — это трансмембранный белок, узнающий какую-то молекулу во внешней среде и передающий сигнал внутрь клетки». Мы пока не знаем, для чего именно служит губке «ген глаз», а амебе — «ген хорды». Но можно не сомневаться: они не обретаются там в ожидании, когда их приставят к делу грядущие усложнившиеся потомки, а работают [257]. Как и ген Peg10, с которого мы начали этот разговор. Разумеется, у вируса, подарившего нам этот ген, никакой плаценты нет и быть не может. Зато у него есть задача: на какой-нибудь кривой козе объехать иммунную систему, сделать так, чтобы она не поднимала тревоги при его появлении в организме. И точно такая же задача стоит (в числе прочих) и перед плацентой: ведь она по большей части состоит из клеток зародыша, а у него с матерью общих генов — только половина. С точки зрения иммунной системы и зародыш, и плацента — сплошное скопище чужих антигенов. Для нормального развития плода жизненно необходимо подавить иммунную реакцию на него со стороны материнского организма (но при этом не разрушить и не отключить материнскую иммунную систему вовсе, чтобы организм матери не остался беззащитным перед инфекциями). И здесь вирусный белок, обеспечивающий именно такой эффект, оказался просто бесценным подарком [258].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно