|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эпоха завоеваний | Автор книги - Ангелос Ханиотис

Cтраница 73

Филипп разделял бескомпромиссную веру историков всех времен в то, что история может чему-то научить людей. Но, говоря по правде, Pax Romana не была результатом исторических уроков. Она стал следствием прежде всего насильственного устранения всех соперников, бросавших вызов римской власти. В ходе этого процесса греческий мир превратился из неспокойной зоны близ имперских границ в ряд провинций на безопасном расстоянии от враждебных варваров. Официальные объявления и хвалебные речи в честь императоров, читавшиеся на торжествах, сообщали грекам о важных событиях, происходивших в далеких землях. Во 2 году н. э. внук и наследник Августа Гай Цезарь заключил на острове посреди Евфрата мир с парфянами. Когда новости об этом достигли Мессены, римский чиновник, «узнав, что Гай, сын Августа, сражаясь с варварами для защиты всех людей, находится в добром здравии, избежал опасностей и отомстил врагу, ликуя по случаю этих прекрасных известий, приказал всем надеть венцы, совершить жертвоприношения, праздновать и не думать о рутине, и сам принес в жертву вола, прося о сохранности Гая, и совершил ряд представлений». Представитель римской власти учил население Мессены изображать радость и верность в ответ на происшествие на далеком Востоке, имевшее слабое отношение к их жизни, хоть кампания Гая и преподносилась как война «для защиты всех людей». Мирный договор праздновался как военная победа. Кос при получении известия пошел еще дальше: Гаю стали поклоняться как богу и неофициально дали ему почетный титул Парфик — «Победитель над парфянами». Годом позднее Гай умер от ран в битве на территории Армении. Для подобных походов проживавшее на безопасном расстоянии греческое население было благодатной аудиторией. Статуи императоров и монументы визуально напоминали об успехах Рима (см. илл. 16); неудачи очень кстати забывались. Включение греческого мира в Римскую империю могло создать впечатление, будто отдельная «греческая» история в узком смысле, то есть греческая история, действующими лицами которой являлись общины эллинов и их политические лидеры, подошла к концу. Действительно, можно сказать, что эллинские политики и монархи перестали быть главными вершителями наиболее важных политических процессов, какими были мужчины и ряд женщин вроде Перикла, Демосфена и Филиппа II в классический период и Александра, Птолемея II и Арсинои, Филиппа V, Антиоха III и Клеопатры VII — в эпоху эллинизма. Новыми действующими лицами и инициаторами событий стали императоры, сенаторы и наместники, в меньшей же степени — связанные с ними греческие государственные деятели и интеллектуалы. Да и в области культуры и искусства Рим уже не был лишь потребителем идей, грубым победителем, в культурном плане сдающимся эллинам. В конце I века н. э. греческий философ Плутарх задавался вопросом: «Нынешнее положение наших городов, однако, не предоставляет случая отличиться при военных действиях, свержении тирана или переговорах о союзе; как же государственному деятелю начать свое поприще со славою и блеском?» [92] Тот факт, что полисная знать времен Плутарха не имела возможности доказать свои способности, руководя своими общинами в войнах или представляя их на важных дипломатических переговорах, не означал ни конца истории, ни конца политической жизни. В этот период внутренние и внешние отношения осуществлялись на различных уровнях. На местном, городском, уровне необходимо было решать политические и, что еще более важно, финансовые задачи. Хотя инициатива находилась в руках знати, народ тоже оказывал значительное влияние. На более широком, региональном и провинциальном, уровне города соревновались за привилегии и почести — за возможность воздвигнуть храм императора, право устроить ярмарку или провести состязание, неприкосновенность святилища. Наконец, населению провинций и его лидерам предлагалось играть определенные роли на еще более обширном, имперском, уровне. Эти роли разнились: просители о помощи после естественного катаклизма; протестующие против деспотизма имперских чиновников; защитники прав и привилегий; людской резерв для римской администрации и армии. В этой главе мы рассмотрим ряд исторических событий и процессов, которые оформляли провинции Римского Востока и оказывали влияние на жизнь греков и эллинизированного населения от Августа до Адриана. Август и оформление принципата

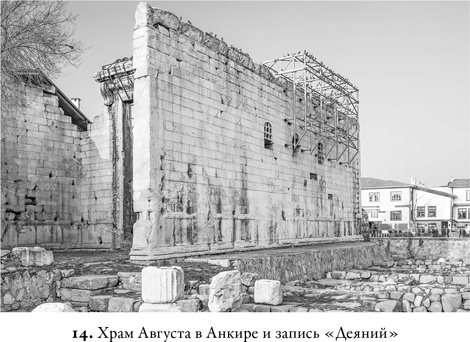

Несколько лет спустя после коронации сына Цезаря в Александрии «столь красивый и изящный» Цезарион был убит, и судьбы Римской империи оказались в руках другого, приемного, сына Цезаря. После убийства диктатора его богатство и политическое влияние достались Октавиану; победа 30 года до н. э. подняла вопрос о том, какой вид должна принять новая власть. Ответ был дан не сразу. После периода экспериментов ответ был найден в 23 году до н. э. Октавиан, который теперь именовался императором Цезарем Августом, присвоил себе власть, титулы и привилегии, которые превращали его в принцепса — «первого человека» Империи. Современные историки за отсутствием лучших альтернатив определяют эту форму правления, которая с небольшими изменениями существовала до конца династии Антонинов (192 г. н. э.), как принципат. Август преподнес ее в высшей степени чтившим традиции римлянам как восстановление прежней Республики: res publica restituta. Первый принцепс описал эти события в рассказе о своих деяниях (Res Gestae Divi Augusti). Конечная версия, завершенная незадолго до его смерти в 14 году н. э., была высечена в камне в главных провинциальных городах либо в латинском оригинале, либо в греческом переводе. Почти полная копия обоих вариантов сохранилась в храме Рима и Августа в Анкире (современная Анкара; см. илл. 14). Вот что сообщал подданным греческий текст:

«В шестое и седьмое консульство [28 и 27 гг. до н. э.], после того как гражданские войны я погасил, с общего согласия став верховным властелином, государство из своей власти я на усмотрение сената и римского народа передал. За эту мою заслугу постановлением сената я был назван Августом [Sebastos — „Чтимый“], и лаврами косяки моего дома были покрыты всенародно, и гражданский венок над моей дверью был закреплен, и золотой щит в Юлиевой курии был поставлен, надпись на каковом щите свидетельствует, что его сенат и народ римский дали за мужество, милосердие, справедливость и благочестие. После этого времени я превосходил всех авторитетом [axioma], но власти имел не больше, чем другие, кто были у меня когда-либо коллегами по должности» [93]. Коллегиальность была важным принципом республиканского устройства: каждый магистрат делил власть по меньшей мере с одним коллегой. Делая упор на этом, Август пытался отвлечь внимание от нарушения двух других старых римских принципов: римский гражданин не может концентрировать в своих руках много власти, а магистраты не могут находиться на одной и той же должности более года подряд. Конечно, в чрезвычайных условиях гражданских войн республиканские принципы неоднократно нарушались, но теперь концентрация и удержание власти в одних руках признавались нормой. При Августе республика на словах восстанавливалась, но на деле завершался переход власти от сената в руки одного человека; более поздние императоры, особенно Веспасиан (69 г. н. э.), вносили незначительные изменения, но установленная Октавианом форма правления оставалась, в сущности, неизменной до конца II века н. э.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно