|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эпоха завоеваний | Автор книги - Ангелос Ханиотис

Cтраница 35

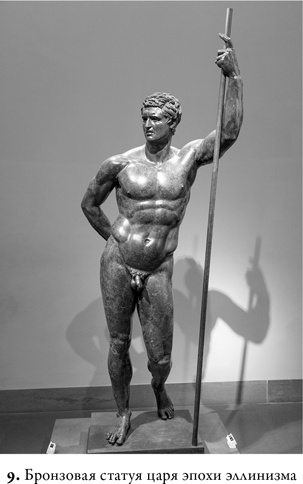

Некоторые из прозвищ, под которыми были известны цари, рождались из аккламации, случайного или намеренного одобрения, подчеркивавшего их военные заслуги или доблести: Сотер («спаситель»), Никатор («победоносный»), Никефор («несущий победу»), Каллиник («имеющий честные победы») и Эпифан («обладающий очевидной силой»). Шлем был стандартным атрибутом царского портрета (см. илл. 8). Известная статуя эллинистического царя (см. илл. 9) изображает его нагим и в расслабленной позе; воображаемая диагональная линия ведет взгляд зрителя к концу его копья, благодаря чему становится ясно, что при необходимости его могущество может быть продемонстрировано силовыми методами. Военные качества и сила играли важную роль в празднествах, организуемых царями. Военные мотивы занимали видное место в величайшем из известных фестивалей того времени — процессии, организованной Птолемеем II в честь его отца в Александрии (ок. 274 г. до н. э.). Зрителям были показаны видимые доказательства военной мощи царя: они увидели 57 600 пеших солдат и 23 200 всадников, которые в боевом снаряжении прошествовали по улицам Александрии до стадиона. Когда Антиох IV не смог установить контроль над Египтом и был унижен римским полководцем, он компенсировал свою неудачу, организовав впечатляющий военный парад более чем 50 000 человек, часть которых была снаряжена невиданным прежде оружием.

Если царю не удавалось осуществить ожидания и оказать военную защиту, те, кто мог это сделать, получали шанс занять его место — либо узурпировав трон, либо создав свои собственные царства. В Северном Иране и Афганистане «верхние сатрапии» Селевкидов, непрерывно сталкивавшиеся с нападениями кочевых племен, откалывались, как только внимание селевкидских правителей переключалось на другие дела. Сатрап Мидии Тимарх использовал свои войны против вторгшихся парфян для того, чтобы стать царем этой части империи (163–160 гг. до н. э.). Истоки почти всех мелких царств периферии эллинистического мира крылись в амбициях наместников-предателей и династов, которые воспользовались слабостью царя. Военный характер монархии приводил к пониманию доброго царя как человека, постоянно одерживающего победы, отвечающего на просьбы подвластных ему и неизмеримо более слабых зависимых городов. Не все цари жили по этим стандартам. Когда было так, их власть нельзя было измерить по человеческому лекалу; сравнить ее можно было лишь с властью богов. Потому они удостаивались почестей, обычно распространяющихся лишь на божеств. Смертная божественность эллинистических царей

Первым из смертных в Греции, кто получил божественные почести при жизни, был спартанский полководец Лисандр, и случилось это после поражения Афин в Пелопоннесской войне в 404 году до н. э.; благодарные самосские олигархи, возвращенные из эмиграции, возвели ему алтарь, приносили жертвы, пели религиозные гимны и сменили название праздника Геры на Лисандрию — «праздник Лисандра». Хотя эти почести были мимолетны, они предвосхитили более поздние события, некоторый импульс которым придали Филипп II Македонский и Александр Великий. Культ Филиппа существовал в основанном им самим городе Филиппах и, возможно, в нескольких других греческих городах. В день его гибели процессия несла изображение Филиппа вместе с ликами 12 богов-олимпийцев; такой демонстрацией он не объявлял себя богом прямо, но опосредованно уподоблял свою власть могуществу богов. Культ Александра — более сложный феномен. До конца своей жизни Александр вел себя как благочестивый смертный, не избегавший возможности принести жертву богам. Будучи ранен, он пошутил, уверив своих товарищей, что перед ними кровь, а не «влага, какая струится у жителей неба счастливых» [41]. Александр причислял к своим предкам Геракла и Ахилла, которым поклонялись как героям и богам. Родство с подобными персонажами не было его изобретением. И другие греки до него считались потомками богов и героев вследствие их выдающихся заслуг: к примеру, известный фасосский атлет Феаген почитался сыном Геракла. Эту традицию позднее продолжили Птолемеи, которые претендовали на происхождение одновременно от Геракла и Диониса, и Селевкиды, считавшие своим предком — или даже отцом Селевка I — Аполлона. Когда Александр принял в Египте статус фараона, то фактически он стал сыном богом Ра, а сам — божеством. Во время его пребывания в Египте или вскоре после этого ходили слухи, что его отцом был не Филипп, а Зевс. Однако представление об Александре как о человеке, чья сила сравнима с могуществом богов и который достоин соизмеримых почестей, дополнялось его беспрецедентными военными достижениями и попытками превзойти героев и богов. Он соперничал с Гераклом, напав на Аорн, а его завоевание Индии сравнивали с индийским походом бога Диониса. Во время кампаний Александра его культ был учрежден в нескольких городах Малой Азии: в его честь возводились жертвенные алтари, проводились соревнования, его именем назывались филы (территориальные округа в полисах). Его другу Гефестиону после смерти стали поклоняться как герою. Новшеством явилось случившееся в 323 году до н. э., когда города материковой Греции, возможно, по требованию Александра или наущению его двора, отправили священных посланников в Вавилон, чтобы почтить его как бога. Вскоре после этого Александр умер, и, за редким исключением, его культ прервался. В Малой Азии в начале II века до н. э. продолжали подносить жертвы Александру Эрифры; жрецы царя Александра зафиксированы в Эфесе во II веке до н. э., а в Эрифрах — даже в конце III века н. э. К концу IV века до н. э. наделение царей почестями, предназначенными лишь для богов, стало обычной практикой. Одними из наиболее ранних примеров являются культы Антигона Одноглазого и Деметрия Полиоркета в Афинах. Когда Деметрий освободил Афины от гарнизона Кассандра (307 г. до н. э.), афиняне провозгласили Антигона и Деметрия «спасителями» (soteres) города; был возведен алтарь, и новоназначенные «жрецы спасителей» совершили жертвоприношения; две новые филы были названы в честь спасителей Антигониди и Деметриада; были учреждены ежегодные празднества с процессией, жертвоприношением и состязаниями. В большинстве городов почитание царей и, куда реже, цариц состояло из тех же элементов. Правителю посвящался названный в его честь теменос (священный участок). На нем сооружался алтарь для жертвоприношений царю. Его статуя ставилась в уже существующем храме наряду со статуей традиционного бога, с которым царь «делил храм» (synnaos). Ежегодно назначался жрец, наблюдавший за жертвоприношениями, которые совершались на празднике. Греческие празднества проводились обыкновенно в день рождения бога и включали в себя процессию, принесение жертв и атлетические состязания. Эти черты определяли модель городского культа правителя. Фестиваль назывался в честь царя (например, Антиохии — в честь Антиоха). Хорошим примером служит учреждение божественных почестей для Селевка I и Антиоха I в малоазийском городе Эги сразу же после их победы при Курупедионе в 281 году до н. э. Жители Эг помимо наделения обоих царей эпитетом Сотер в знак освобождения ими города предприняли ряд мер: построен храм рядом с теменосом Аполлона, поставлены две культовые статуи, возведены два алтаря для царей, а также алтарь и статуя «богини-спасительницы» Сотиры (вероятно, Афины), а на празднествах в честь Аполлона в жертву Селевку и Антиоху были принесены два быка. В дальнейшем жертвоприношения в честь освобождения города стали совершаться каждый месяц, а также в месяц Селевкейон (названный в честь Селевка). Для поклонения царям ежегодно избирался жрец. Он, облаченный в лавровый венок, диадему и роскошное одеяние, должен был совершать жертвоприношение на царском алтаре, предварявшее каждый сход или народное собрание. Специальный глашатай добавлял имена царей во все молитвы, а ко всем священным возлияниям, совершавшимся перед должностными лицами, добавилось курение благовоний, сопровождаемое молитвами к Сотерам. В честь Селевка и Антиоха также были названы две новые филы; совет старейшин был назван в честь Селевка, а собрание полководцев — в честь Антиоха. Мы можем наблюдать сходные черты, но с добавлением дополнительных почестей, в малоазийском Теосе в 204 году до н. э., когда этот город выразил благодарность Антиоху III за освобождение его от податей и признание неприкосновенности города. Благодарные граждане наградили Антиоха III и царицу, его «сестру» Лаодику, почестями, которые приравнивали их к богам. Изваяния Антиоха и Лаодики были поставлены рядом со статуей покровителя города Диониса,

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно