|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сбитые с толку | Автор книги - Эндрю Штульман

Cтраница 72

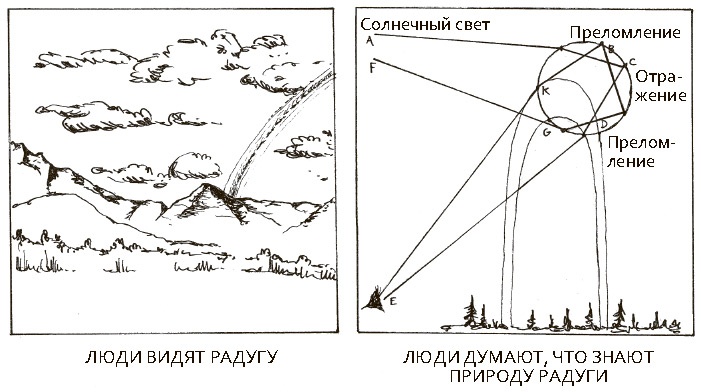

Рис. З.2. Мы пониманием причины природных явлений, например радуги, гораздо хуже, чем нам кажется Знания естественных явлений, таким образом, страдают сразу с двух сторон: от невысокой способности объяснить их (точно и правильно) и от непонимания этих ограничений. Мы не видим собственной слепоты. Еще одним осложнением при переходе от интуитивных теорий к научным является удивительная стойкость устоявшихся убеждений. Как однажды заметил экономист Джон Мейнард Кейнс, «сложность заключается не столько в том, чтобы придумать новую идею, сколько в том, чтобы уйти от старых» [363]. На протяжении всей книги мы видели много примеров старых представлений, не дающих нам оценить новое, даже если мы можем полностью его выразить. В физических задачах, например, взрослым, понимающим, что плавучесть предмета определяется его плотностью, по-прежнему сложно игнорировать вес, оценивая, утонет он или нет (см. вторую главу). Люди, знающие, что для того, чтобы замкнуть электрическую цепь, нужно два провода, по-прежнему не могут отказаться от мысли, что электричество может поступать от источника к устройству по одному проводу (третья глава). Знание, что предметы разной массы падают на землю с одной скоростью, не мешает думать, что свинцовый шарик упадет быстрее, чем деревянный (пятая глава). Примечательно следующее: даже зная о том, что Земля круглая, можно по-прежнему оценивать расстояние между городами так, как если бы она была плоской (шестая глава). Та же склонность проявляется и в биологии. Взрослые, знающие, что растения живые, могут отнести их к неживой природе, если торопятся или отвлекаются (восьмая глава). Люди, осознающие, как они изменились с возрастом, отрицают, что те же аспекты изменятся в будущем (девятая глава). Они знают, что инфекционные заболевания вызваны бактериями, и при этом списывают плохое самочувствие на сверхъестественные силы (одиннадцатая глава). А некоторые, зная, что человек произошел от других организмов, продолжают отрицать, что люди связаны общим происхождением со всеми организмами, даже со скромной инфузорией-туфелькой (тринадцатая глава). Все это свидетельствует о том, что научное знание не изменяет понимания мира, а лишь усложняет его, добавляя новый слой интерпретации поверх старого. Такой подход к концептуальным изменениям сравнительно нов: его начали описывать лишь в последнее десятилетие. До этого обычно предполагалось, что научные теории вытесняют интуитивные. Возможно, ученые просто были сосредоточены на том, чтобы охарактеризовать разницу между новичками в науке (например, девятиклассниками) и специалистами (например, докторами физических наук), и не проверяли сохранение этих различий, когда специалист торопится, загружен или отвлекается. Учитывая, что исследователи только приступают к изучению этих явлений, нам еще многое предстоит узнать. Почему интуитивные теории не стираются научными? В каких контекстах срабатывают интуитивные теории, а в каких — научные? Какие навыки нужны, чтобы увидеть разницу между интуитивными и научными рассуждениями? Как научиться отдавать приоритет именно науке? Можно предположить, что в последнем случае знать много научных фактов недостаточно: нужно активно думать как ученый. Известно, в частности, что для того, чтобы оценить место человека в биологическом мире, требуется не просто знать, что у всех видов есть общий предок, но и уметь видеть генетические связи между ветвями на древе эволюции. Аналогично нельзя понять биологическую подоплеку инфекционных заболеваний, просто зная про существование микробов. Нужно представлять себе микробов как живые, размножающиеся организмы. Если научное мышление так важно, чтобы воспользоваться плодами науки, педагогам, возможно, стоит вводить научные идеи не просто как совокупность фактов и готовых решений, а как методы рассуждения и подходы к проблемам. Интуитивные теории снабжают нас бытовыми подходами к бытовым проблемам — в этом их смысл. Может быть, мы обращаемся к ним, когда торопимся и отвлекаемся, именно потому, что нас не научили использовать в аналогичных ситуациях научные теории. * * * На старших курсах я помогал вести психологию развития, в том числе формирование научного и морального сознания. Тема морали рассматривалась последней. Преподаватель, которая вела этот предмет, завершила лекцию заявлением, что моральное сознание для общества значимее, чем научное. «Главное, чтобы у соседа было чувство моральных добродетелей и чтобы он относился к вам с достоинством», — утверждала она. Какая разница, хорошо ли он понимает биологию и физику? Она полагала, что научные ошибки — личное дело человека, не имеющее больших последствий, в то время как неправильные рассуждения о морали публичные и значимые. Эта мысль поразила меня своей неправильностью. Моя коллега ошибалась не потому, что преувеличивала важность моральных суждений, а потому, что преуменьшала важность научных. Понимание природных явлений сильно отражается на том, как мы взаимодействуем с миром и реагируем на него. С помощью научных суждений мы решаем, безопасно ли ходить по какой-то поверхности и дотрагиваться до предмета, как поднимать предметы и ставить их друг на друга, как вести себя во время землетрясения или наводнения, как выбрать пищу и одежду, как справиться со старением и неизбежностью смерти, как интерпретировать анализы крови и результаты генетического скрининга, как сохранить здоровье и лечить болезни, как относиться к животным. И это лишь несколько примеров. Научное понимание природных явлений глубоко отражается и на обществе. Это, в частности, вопросы вакцинации, пастеризации и исследований стволовых клеток, лечение бесплодия, генная модификация пищевых продуктов и микроорганизмов, производство антибиотиков и пестицидов, криогеника, исследования космоса, ядерная энергия, изменения климата. В этих темах должны разбираться не только ученые. Их понимание нужно каждому человеку, так как мы коллективно определяем, какая политика и ресурсы необходимы для решения этих проблем. Вакцинация — это один из самых ярких образцов важности всеобщего понимания и совместных действий. Пионером в этой области стал в 1796 году Эдвард Дженнер: он делал прививки от опасных для жизни вирусов — оспы и полиомиелита. Смысл в том, чтобы путем введения в организм мертвых или ослабленных вирусов заранее побудить иммунную систему выработать антитела, специфичные к данному вирусу [364]. Если привить достаточное количество людей, распространение заболевания можно остановить и даже полностью искоренить болезнь. Корь была побеждена в Соединенных Штатах в конце 1990-х годов — менее чем через 40 лет после введения прививок от нее. Заболевание, которым когда-то болели почти все американские дети — и сотни из них каждый год умирали, — практически прекратило существовать в американских границах [365].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно