|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 25

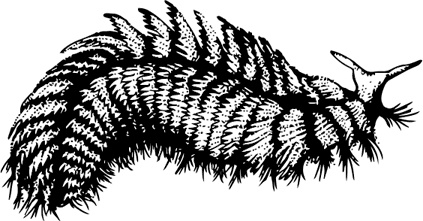

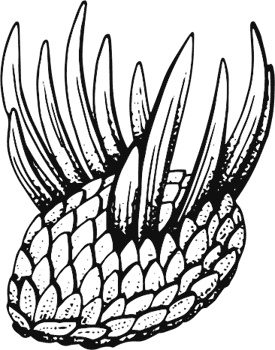

Древнейшие известные кольчатые черви – Phragmochaeta canicularis из Сириус Пассет. В Бёрджесе многощетинковые черви довольно разнообразны и очень похожи на современных: самая известная зверюшка – Canadia spinosa, наиболее обычная – Burgessochaeta setigera, а самая редкостная – Insolicorypha psygma. Эволюция щетинок кольчатых червей прекрасно видна на странном существе Wiwaxia corrugata (между прочим, их отпечатки известны еще и из Китая, и из Якутии). Эта округлая приплюснутая тварь имела плотный чешуйчатый покров, увенчанный двумя рядами высоких «зубьев» или «перьев». Выглядит это настолько странно, что долгое время виваксия не находила своего места в систематике. Но подробное исследование показало, что щетинки виваксии по сути – просто сильно увеличенные щетинки многощетинковых червей. Кроме прочего, виваксия имела радулу с тремя рядами зубов, очень похожую на радулу одонтогрифуса, несмотря на внешние отличия этих существ и вроде бы их принадлежность к разным филогенетическим ветвям.

Canadia spinosa

Wiwaxia corrugata Отношения кимбереллы, одонтогрифуса, виваксии и халькиерии (о ней речь дальше) являются предметом дискуссии. По одной версии, линия кольчатых червей отделилась от моллюсков еще до кимбереллы, а вся указанная цепочка выстраивается в более-менее последовательный ряд: кимберелла похожа на одонтогрифуса формой тела, одонтогрифус на виваксию радулой, виваксия на халькиерию щетинками, а там и до моллюсков недалеко. По другой версии, только одонтогрифус имеет отношение к моллюскам, виваксия родственна кольчатым червям, а халькиерия – брахиоподам, а потому все они относятся совсем к разным группам беспозвоночных. Сходство же по отдельным чертам отражает более древнее родство или возникло независимо в силу конвергенции.

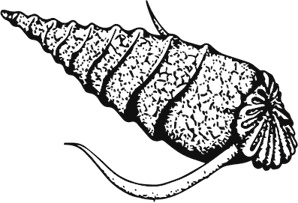

Haplophrentis. Хиолит Маленькая тонкость Конвергенция – сходство неродственных организмов, возникшее в силу похожих условий существования. Это явление чрезвычайно широко распространено в живой природе. Моллюски – брахиоподы, акулы – ихтиозавры – дельфины, черепахи – панцирные динозавры – броненосцы, а также миллионы других случаев – все это примеры конвергенции. Подобные структуры при конвергенции могут возникать из похожих или совсем из разных зачатков. Параллелизм – сходство родственных организмов, возникшее в силу общего происхождения. Это намного более скучное явление. Например, у всех копытных есть копыта, так как они были у общего предка; рога разных оленей при всей их вариабельности тоже суть производное рогов единого предка. Близкая пара понятий – гомология и аналогия. Гомологичные органы – имеющие общее эволюционное и эмбриологическое происхождение, но в итоге могущие быть похожими, а могущие – очень непохожими как по строению, так и по функции. Хрестоматийные примеры гомологичных органов – передние конечности позвоночных: рука человека и шимпанзе, передняя нога коровы, передняя лапа черепахи или крота, крыло птицы, крыло летучей мыши, грудной плавник осетра или плавник дельфина. Аналогичные органы – схожие по внешнему виду и назначению, но возникшие независимо эволюционно и эмбриологически. Классические примеры – крылья бабочки и птицы, ноги таракана и лошади, спинной плавник тунца и кита. Понятно, что бывают и сложные случаи. Например, головные концы мухи и мыши гомологичны, так как задаются одинаковыми Hox-генами, однако сами головы и конкретные структуры мушиных и мышиных голов аналогичны, так как возникли намного позже разделения линий членистоногих и хордовых. Общий предок имел головной конец, но не имел головы (об этом еще пойдет речь дальше). Проблема в том, что мы не всегда знаем, как выглядел общий предок, и уж подавно – какими генами наследуются те или иные структуры. Ситуация усложняется существованием еще и бёрджесских Orthrozanclus reburrus и O. elongata, выделенных вместе с несколькими родственниками в особое семейство Halwaxiidae. Ортрозанклусы сочетают черты моллюсков, кольчатых червей, брахиопод, виваксии и халькиерии. У ортрозанклуса имелась раковинка на голове, как у халькиерии, бока умеренно вытянутого слизнеподобного тела были укреплены полыми пластинками, а по краям топорщились длинные, тонкие, изогнутые и тоже полые щетинки, похожие на «перья» виваксии. Возможно, подобные ортрозанклусу беспозвоночные являлись общими предками всех указанных животных – и кольчатых червей, и моллюсков, и брахиопод. По другой же версии, учитывающей сравнительно позднее время существования, это были специализированные твари, не имевшие прямого отношения к современным группам. Как вы там, потомки? Внешне очень похожи на двустворчатых моллюсков брахиоподы. Вроде бы тоже две раковинки, а внутри – вытянутое тельце. Однако разница этих существ колоссальна. У моллюсков раковинки правая и левая, а у брахиопод – верхняя и нижняя. «Нога» моллюсков и «рука» брахиопод тоже устроены совершенно по-разному. Главная фишка брахиопод – фильтровальный аппарат лофофор мудреного строения. Любопытно, что беззамковые брахиоподы сохранили сквозную пищеварительную систему, а у замковых она вторично замкнулась. Личинки имеют глазки и статоцисты, а у взрослых они исчезают за ненадобностью, что представляет отличный пример деградации. Личинки плавают очень недолго и оседают обычно рядом с родителями. Благодаря этому брахиоподы в разных местах океана сильно отличаются друг от друга, быстро специализируются и быстро изменяются, а это, в свою очередь, делает их отличными руководящими ископаемыми. Форониды – хотя и маленькая, но крайне любопытная группа. Внешне они выглядят как перистые полипы на длинной ножке, запакованной в органическую трубочку, облепленную песчинками, но в реальности гораздо круче. У них есть вторичная полость тела; пищеварительная система сквозная, а кровеносная система замкнутая; нервная система при этом сетчатая. Внутрипорошицевые, или сгибающиеся, внешне похожи на форонид – тоже чашечки с щупальцами на ножке, только у них анальное отверстие открывается внутри круга щупалец, нет настоящей полости тела и кровеносной системы, зато есть нервный узел; отличается и выделительная система. Когда появились брахиоподы и их родственники, не вполне понятно. Возможно, их предки кроются в «мелкораковинной фауне» самого начала кембрия или даже конца протерозоя. В раннем кембрии известен целый ряд потенциальных предков: в китайском Чэнцзяне – странные существа Cotyledion tylodes, Yuganotheca elegans и Phlogites longus, в раннем кембрии Южной Австралии – Eccentrotheca helenia и Micrina etheridgei, в Сибири, Марокко и Гренландии – ряд видов Tannuolina. Родство их спорно, но есть мнение, что котиледион был внутрипорошицевым, эццентротека – форонидой, юганотека – не то форонидой, не то переходным звеном от хиолитов к брахиоподам, флогитес – представителем особого типа Dendrobrachia, сочетающего черты внутрипорошицевых, форонид и мшанок (Cheungkongella ancestralis описана как древнейшая асцидия, но при ближайшем рассмотрении оказалась тем же флогитесом), а микрина – вполне себе предком брахиопод. Внешне они были довольно разнообразны: котиледон выглядел как кубок на длинной ножке, покрытый множеством крошечных раковинок, эццентротека – тоже как кубок, но без ножки и облепленный более крупными раковинками, флогитес – как кубок на короткой ноже, но без раковинок, зато с щупальцами, юганотека – как длинный червяк, приделанный к рожку мороженого, который вместо шариков пломбира прикрывали две овальные раковины, а таннуолина – как короткий широкий червь с двумя плосколежащими на спине ракушками, правой и левой. Намного больше на современных брахиопод были похожи раннекембрийские Heliomedusa orienta из Китая и близкая Mickwitzia occidens из Северной Америки, а Lingulosacculus nuda из Альберты сочетает черты брахиопод и хиолитов. Dinomischus isolatus и D. venustus из Чэнцзяна, а также Siphusauctum lloydguntheri и S. gregarium из начала среднего кембрия Юты и Бёрджеса – придонные «тюльпаны» на тонкой двадцатисантиметровой ножке. К кому ближе эти фильтраторы – совершенно непонятно, но есть мнение, что они родственны внутрипорошицевым.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно