|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 24

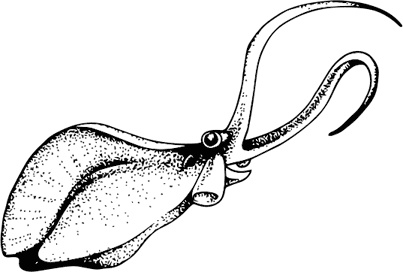

Маленькая тонкость Одно из важнейших свойств билатеральных животных – трехслойность. Кроме наружной эктодермы и внутренней энтодермы, у них появился промежуточный слой мезодермы, то есть мышц. Специальный двигательный слой позволил билатеральным существам стать бодрыми и активными, быстро и целенаправленно перемещаться в нужном направлении, а ганглиозная нервная система со сгущениями нервной ткани обеспечила эту механику управлением. Одно из величайших достижений кембрийских животных – глаза. Конечно, некие фоторецепторы были уже у докембрийских многоклеточных; в конце-концов, светочувствительные пигменты есть даже у одноклеточных жгутиконосцев, но полноценные глаза появились только в кембрии. Ксенузии, онихофоры, тихоходки и первые хордовые имели и имеют лишь отдельные пигментные пятнышки и простейшие глазки, но среди моллюсков, динокаридид и уж тем более членистоногих глаза быстро эволюционировали, причем разными путями. У хордовых и моллюсков они сохранили простоту, но в итоге стали очень большими и обзавелись внутренними линзами. У многих членистоногих многочисленные маленькие глазки стали собираться в кучки, так что уже у аномалокариса фасеточные глаза имели диаметр до 3 см и состояли из 16 тысяч линзок. У трилобитов поверх глаз были надеты хрустальные очки – линзы из кальцита с магнием. Они одновременно защищали живой глаз и давали большую глубину резкости, а благодаря невероятной прочности и инертности сохранились до наших дней в изначальном виде. На многих окаменелостях стеклянные глаза трилобитов продолжают загадочно поблескивать и переливаться желтоватым и бирюзовым цветами. Изобретение глаз в кембрии происходило параллельно много раз, так как зрение дает огромные преимущества: оно позволяет оценить расстояние, направление движения, скорость, размер и массу прочих характеристик угрожающего хищника или, напротив, желанной добычи. Хемо- и механорецепция проигрышны, ведь на расстоянии такие органы чувств работают плохо: неизвестно, откуда принесло химию и как долго она тут, а определять опасного хищника на ощупь тем более чревато. Представьте ползущего во мраке первобытного червяка, уткнувшегося во что-то злое и поглаживающего найденное своими тентаклями: «О-о-о, какой большой и зубастый, опасный, наверное… Ой-ой…» Другое дело – глаза. Кто обладает зрением, становится королем моря! Слепые, если только не чрезвычайно многочисленны или не защищены панцирями и ядами, тут же проигрывают эволюционную гонку – либо становятся обедом зрячих, либо гибнут с голоду, не в силах поймать зоркую еду. Стоило появиться глазам у кого-то одного, как у прочих не оставалось выбора – либо тоже совершенствоваться, либо вымирать. * * * Из спиральных, видимо, уже в раннем кембрии существовали моллюски Mollusca. По крайней мере этим временем датируется формация Махто в канадской Альберте, в слоях которой найдены целые радулы – зубные щетки – неких неименованных моллюсков. Да и вендская кимберелла, как уже говорилось, очень уж похожа на слизняка. В немакит-далдынском ярусе Якутии найдены проблематичные микроскопические ракушечки – Purella antiqua, Oelandiella korobkovi и многие другие, подобные же окаменелости известны и из Китая. Их родство находится под большим вопросом, так как строение тела этих существ неизвестно, но не исключено, что это уже были моллюски. В том же немакит-далдынском веке уже жил моллюск Helcionella, до позднего кембрия существовало много его видов по всему миру. Интересно, что гельционелла имела одну раковину на спине, но похожую на раковину двустворок. Подобные существа иногда прямо классифицируются как моноплакофоры Monoplacophora; предположительно они были предками брюхоногих. К моноплакофорам же относится один из самых многочисленных видов в Бёрджесе – Scenella amii с приплюснутой конической раковинкой. В позднем кембрии такие недоулитки представлены уже множеством видов Kirengella и Hypseloconus. Другие конические раковинки с поперечными валиками из томмотского века раннего кембрия Якутии и Австралии – Tannuella elata, T. elinorae, а также начала позднего кембрия Антарктиды – Knightoconus antarcticus – рассматриваются как возможные предки головоногих моллюсков. Отлично сохранившиеся отпечатки Petalilium latus и Vetustovermis planus из Хайкоу, а также Nectocaris pterys из Бёрджеса похожи на головоногих моллюсков, общий план их строения напоминает каракатицу. Это были активные пловцы – плоские, с плавниковыми складками по бокам и двумя щупальцами спереди. В сравнении со «стандартными» моллюсками их голова слишком выделена тонкой «шеей», они чересчур пучеглазы, вдоль тела идут слишком многочисленные параллельные жабры, так что тело и плавниковые складки почти сегментированы. По совокупности черт Nectocarididae могут быть родней не только моллюсков, но и плоских червей, немертин и полихет.

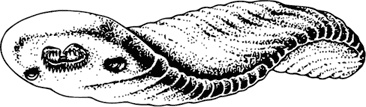

Nectocaris pterys. Моллюск Присутствие раковины у одних потенциальных предков и отсутствие у других ставят вопрос о том, была ли она вообще у предков головоногих или же с самого начала отсутствовала, а появилась заметно позже (а потом у большинства опять исчезла)? По крайней мере, у нескольких видов позднекембрийского Plectronoceras из Техаса двухсантиметровая раковина точно была, а это существо уверенно классифицируется как первый представитель Nautiloidea. Был ли он больше похож на улитку или наутилуса, только с рогоподобной раковинкой – вопрос, но это и не так важно. Главное, с плектроноцераса началась внятная история головоногих, между прочим, мощно повлиявшая и на наше происхождение. В канадских сланцах Бёрджес сохранились отпечатки Odontogriphus omalus – овального плоского создания, обладавшего радулой с двумя, тремя или даже четырьмя рядами зубов, которые больше всего напоминают моллюскочьи (моллюскиные? моллюсячьи? Велик и могуч русский язык, а улиток обделил!). Одонтогрифус достигал дюжины сантиметров в длину (то есть был дюжим), на спине имел мягкую недораковину, а на животе – рот; жабры-ктенидии и мантийная полость тоже выдают в нем моллюска. Зверь ползал по цианобактериальным матам Morania и скреб их своими зубищами. Предполагалось, что это был общий предок моллюсков, кольчатых червей и брахиопод, но тщательные исследования показали наибольшее сходство этих существ именно с моллюсками. Впрочем, одонтогрифус не может быть прямым предком моллюсков и червей, так как обе эти группы появились раньше.

Odontogriphus omalus Как ни странно, ближайшие родственники моллюсков – кольчатые черви Annelida. Долгое время зоологи считали их лучшими кандидатами на роль предков членистоногих, с одной стороны, и хордовых – с другой, ведь у них есть и сегменты, и щетинки, очень похожие на зачатки членистых ног, и замкнутая кровеносная система. Но реальность, как всегда, оказалась хитрее. Разделение тела на сегменты возникло, видимо, независимо у линяющих и спиральных беспозвоночных, конечности и кровеносная система тоже эволюционировали параллельно.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно