|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великая Китайская стена | Автор книги - Джулия Ловелл

Cтраница 8

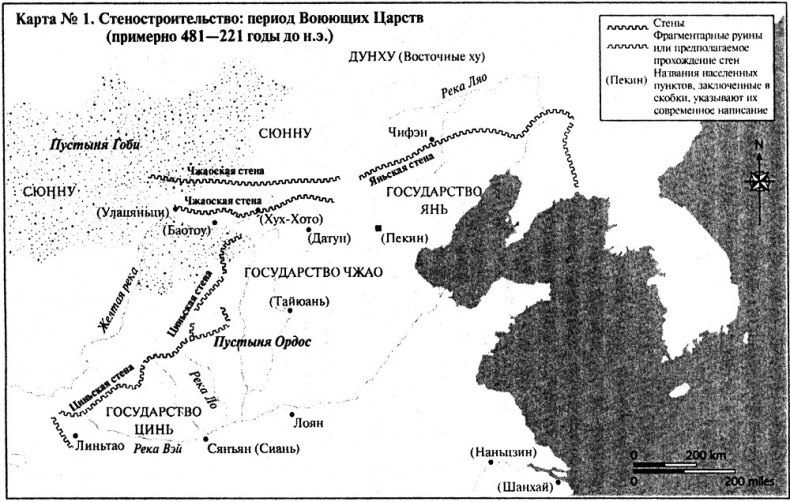

Назначение стен, однако, полностью зависит от того, где их строят. Отгораживание стенами постоянно населенных территорий, таких как города или сельскохозяйственные земли, от, скажем, набегов скотоводов-кочевников, несомненно, является оборонительным замыслом. Но ведь и Марокко, и Израиль построили свои стены вдали от собственных территорий, что сделало их совершенно бессмысленными с точки зрения обороны: марокканская стена находится в сердце Сахары, а девяносто процентов израильской ограды алчно сворачивает с «зеленой линии» границы между Израилем и оккупированными территориями, вгрызаясь в палестинские земли. По завершении строительства ожидается, что стена отрежет пятнадцать процентов территории Западного берега реки Иордан и двести тысяч палестинцев от основного скопления палестинских поселений на Западном берегу. Неудивительно тогда, что обе стены осуждаются населением районов, на которые они покушаются, и международными правозащитными организациями как стены «оккупации», «позора и мучений». Смысл рубежных стен древнего Китая тоже можно пересмотреть в этом свете: последние интерпретации назначения Великой стены настаивают на том, будто она была призвана защитить миролюбивых китайских земледельцев и их цивилизованные города от свирепых грабителей-варваров. Однако стены, построенные еще в первом тысячелетии до н. э., далеко заползают в монгольские степи и соляные пустыни северо-западного Китая, на сотни километров от обрабатываемых земель. Они выглядят не столько как защита территории, сколько как средство ее отхватить, и предназначены для того, чтобы позволить китайцам управлять народами, чей образ жизни отличается от их собственного, а также контролировать доходные торговые пути. Пограничная зона между северным Китаем и тем, что лежало за ней — Маньчжурией, Монголией, пустынями Синьцзяна, — часто служила ареной агрессивного китайского империализма, и взгляд сквозь тысячелетия китайской пограничной политики решительно подрывает возвышенную теорию о том, будто Великая стена является монументом китайскому миролюбивому духу и принципу «живи сам и дай жить другим». Во времена большинства династий и на протяжении почти всей истории языком китайской пограничной политики и пограничного управления являлся грубый язык воинствующей ксенофобии и чувства культурного превосходства: пограничным чиновникам даются такие титулы, как «Военачальник, Который Сокрушает Презренных», а их цитадели называются «Башня Для Сдерживания Севера» или «Форт Для Удержания Границы». Изначальное наименование одного из проходов на северо-западе, «Форт, Где Убивают Варваров» (Шахубао), в конечном счете, даже по стандартам императорского Китая, было сочтено неполиткорректным, и иероглиф «ху», означавший «варвары», заменили в названии однозвучным иероглифом, означавшим «тигр». Даже на кровельной черепице, найденной неподалеку от северной границы Китая, обнаружена надпись, однозначно извещавшая проходивших мимо людей о том, что «все иноземцы покоряются». Тем не менее, хотя китайские рубежные стены исторически не были всем тем, что приписывают Великой стене, и хотя в основе своей современные льстивые сочинения о Великой стене скрывают многое из запутанного прошлого Китая, стену и идеологию, лежащую за ней, не следует сбрасывать со счетов, словно некую не относящуюся к истории вещь. Как стратегия, пережившая более двух тысячелетий, китайская пограничная стена является монументальной метафорой для прочтения Китая и его истории, для характеристики культуры и мировоззрения, которым удалось очаровать и ассимилировать почти всех соседей и завоевателей. На первых страницах книги Яна Бурумы «Плохие элементы» (его одиссеи по китайскому продемократическому движению) автор немедленно хватается за Великую стену, желая проиллюстрировать «проблему Китая»: стойкую озабоченность его правителей контролем «над закрытой, замкнутой, автаркической вселенной, обнесенного стенами царства посередине мира». В глазах Бурумы Великая стена с ее двойной задачей — защиты и подавления — символизирует политическую культуру замкнутости и высокомерного культурного изоляционизма, лежащую в основе тысячелетней китайской автократии и продолжающую поддерживать нынешнее коммунистическое правительство и противостоять идее демократии на том основании, будто открытая, демократическая система привнесет хаос и разлад в жесткую китайскую традиционность. У большинства стран, указывает он, есть свои современные национальные архитектурные эмблемы, проецирующие вовне образ, с которым они хотят ассоциироваться в представлении международного сообщества: символ Франции — Эйфелева башня; Великобритании — парламент, монумент демократии. У Китая не случайно есть его Великая стена, разорительно дорогая ограда, построенная не допускать и подавлять — а теперь объявленная чудом национального наследия. Однако Великая стена отражает мировоззрение, которое одновременно более сложно и подвижно и менее чванливо торжествующе, чем предполагает резкий визуальный символизм сооружения, теперь называемого Великой стеной. Она обнаруживает повороты и подвижки на всем долгом протяжении истории Китая, важность иностранного влияния, несмотря на периодические попытки Китая исключить его, и кроме того, предлагает окно в самоощущение Китая и его отношение к внешнему миру (и наоборот). Как только слой мифа будет снят, стена станет фактически идеально подходящей эмблемой для прочтения Китая: дьявол неизбежно сидит в исторических деталях. Эта книга заглянет за современную мифологию Великой стены и китайского стеностроительства, открывая трехтысячелетнюю историю, значительно более фрагментарную и не так хорошо изученную, как сегодня представляют себе толпы туристов. История стены проходит через историю китайского государства и породившей ее пограничной политики, через жизни миллионов людей, поддерживавших, критиковавших, строивших и штурмовавших ее. Провозглашенная нынче символом самоопределения Китая, культурного величия, технического гения и силы духа ее строителей, стена также несет в себе целый ряд более негативных подтекстов: безысходность жизни на границе, проходившей в тысячах километров от центра китайской цивилизации; страдания и жертвы ее строителей; затратный колониальный экспансионизм и удушающий культурный консерватизм; контроль над теми, кто жил за стеной, и их подавление. Настало время увидеть в стене не столько то, чем она является сейчас — великим туристским аттракционом и впечатляющим творением строительной техники на нынче бессмысленном рубеже, — сколько то, чем она была на протяжении всей своей истории.

Глава первая

Почему стены? «Стены, стены и снова стены формируют костяк всякого китайского города», — писал в 1930-х годах шведский историк искусства Освальд Сирен. В книге Джозефа Нидэма «Наука и цивилизация в Китае» содержится следующее наблюдение: «Они опоясывают его, они делят его на участки и кварталы, они больше любого другого строения несут на себе отпечаток основных черт китайских общин… нет такой вещи, как город без стены. Это было бы так же невообразимо, как дом без крыши… Едва ли в северном Китае найдется деревня любого возраста или размера, где не обнаружилось бы хоть глинобитной стены или развалин стены».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно