|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Забытые союзники во Второй мировой войне | Автор книги - Сергей Брилев

Cтраница 118

Другой уголь, другой угол В итоге, базы отечественного военно-морского флота у Африканского рога возникнут только в годы «холодной войны» — когда независимость получили уже не только Эфиопия, но и Сомали? [189] Почему же идеям казака Ашинова, обер-прокурора Победоносцева и губернатора Баранова было не осуществиться в конце XIX века? Отвечая на этот вопрос, я столкну не столько славянофилов и западников, сколько мечтателей и прагматиков. Прагматики — это тогдашний МИД. Там об обречённости экспедиции Ашинова говорили с самого начала. Проблема, правда, заключалась в том, что министром иностранных дел Российской империи (где «в моде» были славянофилы вообще и славяне в частности) являлся тогда человек по имени Николай Карлович Гире. Россиянин отнюдь не в первом поколении, но швед по происхождению, он вызывал подозрения. Но сам Гире небезосновательно подозревал почитателей Ашинова в незнании реалий европейской политики. А любая экспедиция в Африку задевала интересы не кого-нибудь, а Британии, с которой у России и так шла «большая игра» в Средней Азии. Беда была ещё и в том, что Таджурский залив активно осваивали французы. Строго говоря, этот берег ещё не был их колонией: французы, скорее, создавали там систему отношений с местными князьками, подвигая их к протекторату. Но именно с Францией Российская империя выходила тогда на заключение стратегического союза (фундамент будущей Антанты). И хотя одним из побудительных мотивов к созданию русско-французского альянса было совместное противодействие Британии, покушения на свои интересы в Африке Франция не стерпела бы. А ведь так оно и получилось. Поначалу французы были даже склонны приветствовать появление на своих землях русских переселенцев: для них Ашинов и набранные им колонисты (там были и идеалисты из глубинных районов, и осетины, и одесситы) были дополнительным противовесом в противостоянии с Британией. Но Ашинов самонадеянно заявил, что он сам себе хозяин: отказался поднимать над фортом французский флаг, сославшись на некие свои договорённости с местным сомалийским правителем. Итог? Российское правительство от Ашинова открестилось. 5 (17) февраля к Сагалло подошла эскадра французского адмирала Орли. «Новую Москву» французы попросту разбомбили [190]. Закончил Ашинов свои дни в забвении и в глуши: вместо Африки — Камышинский уезд Саратовской губернии. Тем не менее, составленная им «Абиссинская азбука и начальный абиссино-русский словарь» — всё-таки понадобилась. И уже очень скоро! Первое посольство В 1897 году в Санкт-Петербурге решили отправить в Абиссинию теперь уже официальную миссию. Её изначальному успеху способствовал и тот факт, что эту свою дипломатическую миссию Россия открывала одновременно с французами — по взаимному согласию. Иными словами, тогдашняя Антанта — в действии. Прибыли русские ко двору абиссинского правителя Менелика 4 февраля 1898 года. Во главе — многоопытный дипломат Пётр Власов (до этого он в течение 24 лет представлял интересы Империи в Персии). А добирались вновь от берега Индийского океана, из Джибути, в компании сомалийцев или, как говорили тогда, «сомалей»: «Русь далека. Кругом незнакомый пейзаж. Верблюд бежит под почтарем, бредут ослы, сопровождаемые чёрными женщинами, сзади мчатся с криком мальчишки. Краски резки, контрасты тяжелы. Чёрное тело сомаля на жёлтом верблюде, серовато-зелёный пейзаж пустыни, красный плащ женщины и зелень дерева посреди жёлтого песка…» {142}

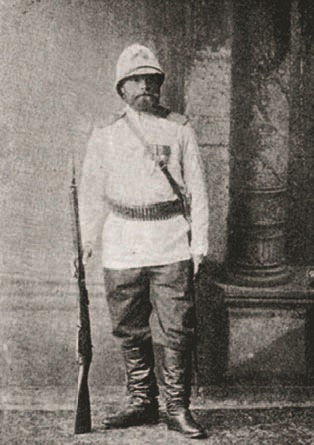

Форма казаков конвоя в Африке Это — отрывок из дневника начальника охраны русской дипломатической миссии, казачьего есаула Петра Краснова. Речь идёт о том самом будущем белом генерале, который беспощадно расправлялся с большевиками в Гражданскую войну, эмигрировал, встал на сторону фашистов во время Великой Отечественной, был захвачен англичанами, передан советской стороне и казнён в Лефортовской тюрьме 17 января 1947 года. Предполагаю, что именно это обстоятельство и заставило советских историков избегать темы установления дипломатических отношений между Россией и Абиссинией. По крайней мере, каких-то не диссертаций, а общедоступных публикаций на этот счёт не было. Ведь в таком случае пришлось бы ссылаться на книги «Казаки в Африке» и «Казаки в Абиссинии», которые вышли из-под пера такого антисоветского элемента, как Пётр Краснов. В советские годы обо всём этом трудно было говорить и потому, что политический подтекст проявлялся бы даже в сугубо гуманитарных вопросах: например, в рассказе о по идее выдающихся географических открытиях, сделанных членами этой миссии. Открытия-то были: например, капитан А. К. Булатович предпринял экспедицию, в ходе которой разведал неизвестный до этого горный кряж, разделяющий бассейны рек Омо и Нил. Но, по согласованию с императором Менеликом, этому хребту было присвоено имя российского императора Николая II… По этим причинам, на многие десятилетия в тени остались и другие персонажи. В том числе — такой участник этой первой официальной российской дипломатической миссии и основатель самой выдающейся русско-эфиопской династии, как корнет (по другим данным поручик) Иван Филаретович Бабичев. Он прибыл в Абиссинию ещё совсем молодым. Ему, офицеру 25-го Казанского драгунского полка, было всего-то 18 лет. Но даже в таком-то юном возрасте он оказался в центре большой геополитической интриги. Другие Не успел Бабичев (по паспорту, как тогда было принято писать, Babitcheff) оказаться в Абиссинии, как вскоре сошёлся с другими соотечественниками, которые уже там служили.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно