|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района | Автор книги - Ольга Набокина , Александр Носков

Cтраница 82

Место под каменную церковь И. И. Неплюев назначил лично 20 января 1767 г. Исторический источник сообщает: «В сорока саженях от церкви стоит огромный развесистый дуб, имеющий по преданию 300 лет. Он дал название селу». Местная жительница Вера Вячеславовна Белкина рассказывает со слов мужа, что дуб находился к северо-востоку от каменной церкви, при подходе к прямоугольному пруду. Впечатляющий своим диаметром, спил ствола этого дуба демонстрировался в довоенной экспозиции лужского краеведческого музея.

Поддубье. Церковь во имя Рождества Иоанна Крестителя Каменная церковь, названная, как и старая деревянная, во имя Рождества св. Крестителя и Предтечи Христова Иоанна, была завершена в 1772 г. и в том же году 24 июня освящена. Она представляла образец архитектуры раннего классицизма: крестообразную в плане постройку с широким куполом на низком, без окон, барабане. Вход в церковь вел через нижний объем колокольни и узкую галерею. Колокольню завершал ярус звона с низким купольным перекрытием, украшенным высоким четырехгранным шпицем с яблоком и крестом. Точно известно, что по меньшей мере один раз Иван Иванович Неплюев лично присутствовал на молебне в построенном им каменном храме. Сам Иван Иванович об этом сообщает, что, получив 21 апреля 1773 г. известие, что императрица пожаловала его сына в действительные статские советники, он, несмотря на болезнь, велел вести себя в новую церковь, и там со всеми «случившимися гостьми и домашними моими с коленопреклонением отправляли благодарное молебствие и за здравие нашей милосердной матери и государыни».

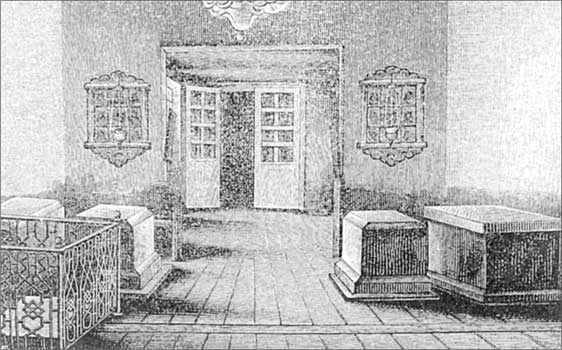

Поддубье. Церковь во имя Рождества Иоанна Крестителя. Надгробные памятники внутри храма Каменная церковь стала местом захоронения И. И. Неплюева и его потомков. Под глухими сводами храма у западной стены размещались гробницы самого Ивана Ивановича Неплюева и его потомков. Гробница Ивана Ивановича находилась в глубине церкви, против алтаря с левой стороны. Это было надгробие из лиловатого камня, покрытое чугунной плитой. Надпись на ней гласила: «Зде лежит действительный Тайный советник, сенатор и обоих российских орденов кавалер Иван Неплюев. Зрите, вся та вещая слава, могущество и богатство исчезает и все сие камень покрывает и тело его истлевает. Умер от рождения на 81-ом году месяца ноября 11-го дня 1773 году». На известной гравюре XIX в. надгробие И. И. Неплюева изображено справа от входа в храм, первым от его северной стены. Хорошо просматривается покрывающая надгробие чугунная плита. Из других Неплюевых в храме похоронены: невестка И. И. Неплюева, жена его сына Николая, Татьяна Федоровна, урожд. Мышецкая, внук Иван Николаевич (1823), правнуки Иван (1800–1858) и Адриан (1804–1829). В 1837 г. правнук И. И. Неплюева, Иван Иванович-младший, попытался приделать к храму каменные пристройки с деревянными перекрытиями. Вскоре пристройки стали отходить от церкви, вызвав в ее стенах сквозные трещины. Потолок стал грозить обрушением, и его пришлось поддерживать деревянными стойками. В 1881 г. стены пристроек разобрали и построили вновь на прочном фундаменте, вместо деревянных перекрытий устроили кирпичные своды. Церковный купол был «без окон, крест на нем четвероконечный, металлический, позолоченный. На колокольне железный четырехконечный выкрашен желтой краской… Длина храма от притвора до иконостаса – 10 саженей, ширина с пристройками 9 ½ сажени, от пола до купольного свода – 6 саженей. Антиминс освящен в 1880 г. митрополитом Исидором. Иконостас в один ярус, резной, ветхий». В 1899 году на пожертвования прихожан в приделах установили резные золоченые иконостасы. В правом приделе освятили престол во имя Свт. Николая Чудотворца, в левом разместили ризницу. С этого времени храм стал двупрестольным. Каменную поддубскую церковь закрыли в 1940 г. По словам старожилов, церковь пережила войну в относительной сохранности, с уцелевшей крышей. В послевоенные годы в ней проживали военнослужащие, занятые разминированием данной местности, сезонные работники. К этому времени надгробья над захоронениями внутри церкви были опрокинуты и расколоты. В бывшем доме священника открыли начальную школу с квартирой для учительницы. С принятием решения о ликвидации бесперспективных деревень школу закрыли. С этого времени началось расхищение остатков каменной церкви. Однако из-за плохого качества ее кирпич не мог быть использован для нового строительства. В результате на месте храма образовался высокий холм из строительного мусора и наносного почвенного слоя. Больше повезло старой деревянной церкви. Еще до строительства каменного храма и годы спустя после его освящения она стояла пустующей. Между тем в Поддубье, кроме вновь образовавшегося кладбища при каменной церкви, продолжало действовать древнее кладбище, в поле за окраиной села, с южной стороны дороги в д. Бор. Именно сюда сын И. И. Неплюева Николай Иванович перенес деревянную церковь, получив благословение Духовной консистории от 4 апреля 1783 г. Несмотря на основательный ремонт, сделанный в 1859 г., деревянная поддубская церковь продолжала быть скромных размеров, имея длину вместе с алтарной частью около 15 м, ширину 6,5 м и такую же высоту. При входе церковь имела деревянное крыльцо под навесом. Стены ее после ремонта были обшиты тесом и выкрашены масляной краской. Храм имел единственную главку, трехъярусный старинной живописи иконостас. Закрытая в 1940 г. церковь вновь стала действовать в 1942 г. и была повторно закрыта в 1962 г. Здание храма отдали под клуб. Еще в 1971 г. оставалась видна валявшаяся рядом с ним церковная главка. С храмом связано много легенд, по одной из них считалось, что в ней отпевали А. С. Пушкина, когда везли его тело на погребение в Святогорский монастырь. Церковь сгорела в 1987 г. Сегодня на ее место указывают листы железа церковной кровли, лежащие в зарослях кустарника. Поддубский приход включал 11 окрестных деревень: Парищи, Березицы, Юбры, Эцево, Мокрово, Витово, Крени, Озерцы, Новоселье, Палицы, Бор. «Прихожане занимаются хлебопашеством, многие в Петербурге нанимаются в услужение, или поступают в полотеры». Число прихожан было 1204 мужчин и 1402 женщин. Многие брали для ухода (за плату) детей – питомцев Воспитательного дома (до 500 детей обоего пола). Приход имел: 3 училища, из них 2 – в Поддубье: земское, в нем учились 41 мальчик и 21 девочка, и от Воспитательного дома, где обучалось 34 ребенка. Еще одно училище, также от Воспитательного дома, находилось в деревне Березицы. В нем училось 26 детей. В Поддубье была еще одна церковь, практически не известная исследователям, хотя о ней упоминается и самим И. И. Неплюевым в его «Записках», и в популярнейшей книге историка М. И. Пыляева, посвященной окрестностям Петербурга. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно