|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района | Автор книги - Ольга Набокина , Александр Носков

Cтраница 80

В середине XVIII в. Голубково переходит во владения П. В. Бакунина-Меньшого, с которым мы уже встречались, говоря о д. Бутково. В начале 1780-х гг. П. В. Бакунин избирается предводителем дворянства по Лужскому уезду. При нем усадьба еще сохраняла свой архаический вид, где вместо парка находился сад с плодовыми деревьями и кустарниками смородины. Коренное преобразование усадьбы произошло в конце XVIII – начале XIX в., при ее новом владельце Д. Г. Елагине, когда в Голубкове появляется «уже настоящая барская усадьба с обширным парком, насаженным по уступам террас…» (Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина). В 1880 г. композитор Н. А. Римский-Корсаков, живя на даче в Стелеве, в это свое первое знакомство с лужской землей заезжал в Голубково в гости к помещику П. И. Спицыну, который стал к тому времени владельцем голубковской усадьбы. Об этом своем визите Николай Андреевич упомянул в сочиненном им шутливом стихотворении «Лето в Стелево»: Мы посетили Голубково, Побыв у Спицына в гостях, (Помещик нрава он простого), Домой вернулись на рысях… С Голубковом связаны имена выдающихся представителей отечественного оперного искусства: певца Большого театра Н. А. Преображенского, народной артистки Советского Союза С. П. Преображенской, режиссера Мариинского театра А. Я. Морозова. Об этом и многом другом из истории деревни и ее округи рассказывали экспонаты голубковского музея, созданного усилиями местного жителя Василия Яковлевича Яковлева. О популярности музея говорит тот факт, что его посещение предусматривалось областными экскурсионными маршрутами. Судьба музея оказалась печальной. Переведенный в пос. Скреблово, он в 2002 г. сгорел вместе с приютившим его уникальным усадебным особняком. Петровская Горка (то же) – часовня во имя Преображения Господня, деревянная, кон. XVIII в., разобрана и заменена на новую в сер. XIX в., поновлена в 1990-е гг., действующая. Первоначально часовня в Петровской Горке располагалась на склоне холма, где находилась деревянная Воскресенская церковь. Часовня стояла над колодцем, вода в котором бежала из-под церковного алтаря и считалась чудодейственной, целительной.

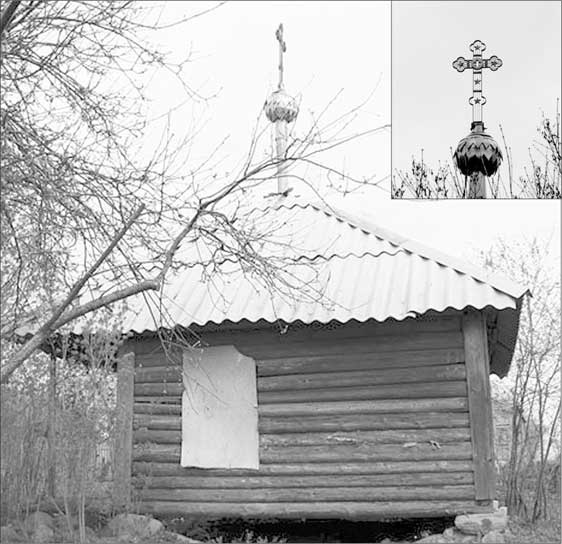

Петровская Горка. Часовня во имя Преображения Господня. 2008 г. Фото Наталии Кидони Внутри часовни стоял восьмиконечный деревянный крест с Распятием, ранее находившийся в одном из сгоревших храмов Петровского погоста. По свидетельствам участников архитектурно-поискового отряда (1971 г.), «надпись на кресте гласила, что он поновлен по приказу царя Феодора Иоанновича». Об исцеляющей силе колодезного источника есть письменные свидетельства: «В 1807 г., мая 27 дня Петровского погоста деревни Боднева дочь крестьянина Анфима Тимофеева девица Елена бе в велицем расслаблении. Та, о целебоносном слышавши источнице, молила своих сродников, да принесут ей воды; и бысть принесена вода; то испив ее, оная девица получила совершенное оздравление». Другое предание гласит о том, что в следующем году дворовый человек из усадьбы в Голубкове «Иоанн Борисов, имея зело кровяные глазы и ни мало не видяше света. Той свежей омыв больные очи свои водою сего источника, получа им очищение и прозрение»… Впоследствии часовню перенесли в сторону от колодца, и «вода в колодце иссякла». Существующая часовня в д. Петровская Горка представляет собой простое квадратное в плане строение с четырехскатной кровлей и высоким восьмиконечным крестом. Поддубье Оредежской вол. – церковь во имя Свт. Николая Чудотворца, деревянная, 1-я пол. XVI в., не действовала к 1582 г., упоминается как приходская, предшествующая Троицкой церкви в Верхутине (см. Заплотье). Деревня Поддубье лежит на восточном берегу оз. Поддубского (Троицкого), к югу от некогда известной в области Поддубской турбазы. Деревня упомянута в Писцовой книге Вотской пятины 1500 г. – «Поддубье, над озером Верхутном», но о наличии здесь церкви не сообщается. Никольская церковь в Поддубье упоминается в переписи 1582 г. как недействующая. В «Историко-статистических сведениях о С.-Петербургской епархии» в описании Троицкой Верхутинской церкви читаем, что до строительства последней в 1795 г. приходская церковь находилась на противоположном берегу озера, в д. Поддубье, где от нее сохранилось лишь кладбище, на котором к моменту составления сведений еще можно было видеть каменные кресты. Вероятно, это были сведневековые кресты, относящиеся к XIV–XVI вв. Между прочим, есть вблизи Поддубья памятники гораздо более раннего времени – курганная группа VIII–X вв., то есть восходящая к освоению Полужья новгородскими (ильменскими) словенами, о которых говорится в «Повести временных лет».

Поддубье. Часовня во имя Свт. Николая Чудотворца. 1980-е гг. Поддубье (то же) – часовня во имя Свт. Николая Чудотворца, деревянная, кон. XIX – нач. XX вв., сохранилась. Деревянная Никольская часовня находится на южной окраине деревни, на берегу Поддубского оз., на месте старого кладбища, где некогда стояла приходская Никольская церковь. Внешне это традиционного типа постройка, квадратное в плане срубное строение с террасой-галереей, напоминающей классический портик, перекрытый двускатной кровлей с карнизом и фронтоном. Часовню венчает квадратного сечения барабан и главка с четырехскатным перекрытием.

Александр Федорович Керенский Поддубье когда-то было одним из мест, входивших в экскурсионные маршруты для отдыхающих на соседней турбазе. В ее окрестностях в декабре 1917 г. более недели провел председатель свергнутого Временного правительства России А. Ф. Керенский. Он пробирался из тайного убежища в д. Ляпунов Двор на р. Ящере (ныне – Караулке) в Петроград к открытию Учредительного собрания. Керенский пишет о своем пребывании в Поддубье, что это было «тайное лесное убежище, расположенное по дороге в Новгород. Лесное поместье принадлежало богатому лесопромышленнику З. Беленькому… Полуразвалившийся дом утопал в снежных сугробах. Сын Беленького проходил службу в гарнизоне в Луге, и это он организовал мое бегство из Гатчины». Из Поддубья Керенский через Новгород и Бологое пробрался в Петроград и после роспуска Учредительного собрания – в Финляндию. Поддубье Ретюньской вол. – три храма: деревянная церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи, 1720 г., усадебная, с 1780-х гг. кладбищенская, перестроена в 1858 г., закрыта в 1940 г., действовала в 1942–1960 гг. повторно закрыта в 1962 г., обращена в клуб, сгорела в 1980-е гг.; каменная того же наименования, 1767–1772 гг., с частичными перестройками в XIX в., закрыта в 1940 г., не сохранилась; походная домовая церковь во имя Свт. Иоанна Милостивого, находилась при господском доме в Поддубье в 1766 – не позже 1783 гг. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно