|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Военное дело индейцев Дикого Запада. Самая полная энциклопедия | Автор книги - Юрий Стукалин

Cтраница 188

Копье обычно использовалось конным воином, и рана, оставленная им, как правило, была смертельной. В большинстве исследовательских работ отмечается, что индейцы никогда не бросали копье в противника. Но Белден сообщал, что на Северных равнинах умеют метать их достаточно далеко и довольно метко. Старики команчей говорили, что не бросали копий, но Бернет упоминал, как приблизительно в 1820 году воины этого племени с большим проворством метали копья на полном скаку. Траппер Джозеф Мик утверждал, что был свидетелем, как во время атаки, случившейся в 1834 году, конные команчи метали копья, прикрепленные к длинным волосяным веревкам, чтобы их можно было притянуть обратно к себе.

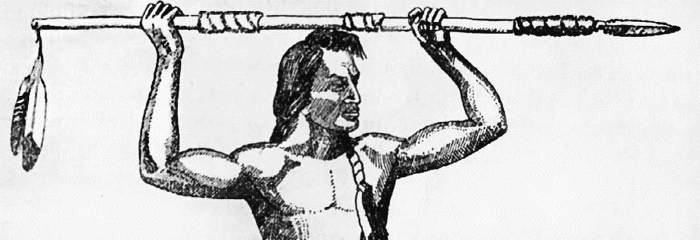

Метод хвата копья при нанесении удара, использовавшийся конными воинами черноногих Это свидетельство кажется надуманным, поскольку на неровной поверхности копье могло зацепиться за куст, кочку или иное природное препятствие и сбить всадника с лошади. Колтер вспоминал, что нападавший на него пеший черноногий схватил копье двумя руками над головой и ударил сверху вниз. Информаторы Юэрса из черноногих также сообщали, что для нанесения удара они перехватывали копье двумя руками, после чего наносили тычок сверху вниз. Юэрс утверждал, что воины всех племен Равнин в конном бою держали копье двумя руками над головой, нанося удар сверху вниз, и никто из них не перенял техники боя испанских конных копьеносцев, в которой одной рукой всадник управлял конем, а другой наносил удар копьем. Но это неверно. Команчи рассказывали, что всегда наносили прямой колющий удар, держа копье согнутой рукой и ударяя из подмышки. Не менее распространенным оружием были палицы с жестко прикрепленными к рукояти каменными набалдашниками, которые использовали как в пешем бою, так и в конном. Воины старались нанести врагу палицей увечье, а затем добить его следующим ударом или ножом. Хвост Ласки из племени бладов рассказал, как использовать ее против ножа: «Если враг пытается пырнуть тебя ножом, ударь его по руке или запястью палицей, чтобы выбить нож. А затем ею разбей ему голову». Торговец Эдвин Дениг отмечал, что любая попытка отразить удар такой палицы приводила к перелому руки, а если парировать удар не удавалось, она сбивала на землю даже очень сильного человека. Использование другого вида дубинок, у которых каменный набалдашник свисал с рукояти, а не жестко закреплялся на ней, описал торговец Генри: «Конный воин мчится на полном скаку, вращая камень вокруг рукояти. Каждый меткий удар сбивает на землю человека или его лошадь». Также часто в рукопашных схватках использовались металлические топорики – томагавки. Относительно метания томагавков в бою информация отсутствует, что, по-видимому, говорит об отсутствии такой практики на Равнинах. Одно из редких упоминаний мы находим в сообщениях Берландье, который писал в 1828 году, что многие команчи применяют «в бою булавы или метательные топоры». С другой стороны, Дениг писал в 1854 году относительно индейцев Северных равнин: «Несмотря на широко распространенное мнение, томагавки и боевые топоры не метают во врага, а напротив, к ним приделывают петлю, которую надевают на кисть (чтобы не потерять оружие в бою. – Авт.), и используют только в рукопашной схватке». Как уже упоминалось, специальных ножей для боя или скальпирования не существовало – для этих целей использовали обычные ножи. В бою обычно применяли верхний хват, когда рукоять зажималась так, что лезвие ножа было направлено вертикально вниз. Удар наносился сверху вниз, чтобы проткнуть тело противника над ключицей или сбоку горизонтально между ребер и в живот. Хотя в рукопашной схватке пеших бойцов нож был смертоносным оружием, от него было мало пользы против конного воина, вооруженного копьем или дубинкой. Обычно ножом добивали уже раненого противника, скальпировали его и уродовали тело. Лошадь как живой щит В бой индеец старался отправиться на своем лучшем скакуне. Некоторым коням отдавалось особое предпочтение. Если лошадь принимала участие во многих горячих схватках и не получала ранений либо была несколько раз ранена, но всегда поправлялась, считалось, что магическая сила защищает ее от вражеских стрел и пуль. У хункпапа-сиу в конце 1860-х годов имелась темно-гнедая лошадь, которую они считали священной. Ее применяли, когда нужно было атаковать хорошо укрепленного противника, потому что, по их мнению, ее нельзя было убить. Несмотря на то что враги девять раз ранили ее, она выздоравливала. Эта лошадь всегда шла в голове колонны во время всех парадов вокруг лагерного круга. На некоторых лошадях отправляться в бой было очень почетно. Если кайова-апач сильно болел и знал, что должен умереть, он звал к себе родственников и дарил что-либо напоминающее о себе. Братьям обычно отдавали лошадей. Таким животным обрезали гривы и хвосты и относились к ним с особой заботой. Иногда родственники плакали, когда видели ее пасущейся у лагеря, потому что она напоминала им об ушедшем. На них никогда не ездили, кроме как в битве. Считалось большой честью для умершего, если эту лошадь убивали в бою. Когда воин возвращался с поля боя без нее, родственники снова начинали скорбеть.

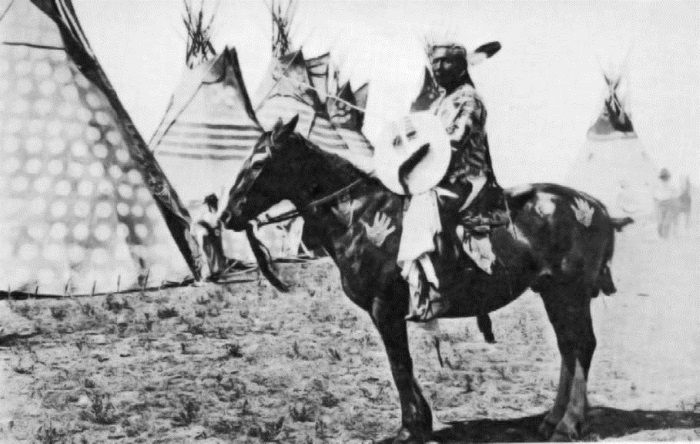

Хвост Ласки, воин бладов и один из основных информаторов Дж. Юэрса В бою воин часто свешивался сбоку своего скакуна, прикрываясь им и стреляя из-под его шеи. Некоторые авторы высказывали мнение, что в качестве защитной тактики в поединке или прямой атаке этот метод на практике не использовался. Джон Юэрс считал, что использование лошади в качестве живого щита является одним из распространенных мифов относительно индейской тактики ведения боя. Существует множество описаний очевидцев того, как индейцы равнинных племен во время боя свешивались с бока коня так, что врагу была видна лишь одна нога воина. Одной рукой он крепко удерживал поводья и гриву, а другой стрелял из ружья из-под шеи скакуна. При этом нога воина цепляла либо седло, либо специальную веревку. По утверждениям Юэрса, большинство описаний относится к показательным битвам, устраиваемым в мирное время в честь гостей, и не может в полной мере свидетельствовать об использовании этой тактики в реальном бою. Но Джон Кэнфилд Юэрс никогда не участвовал в военных действиях против индейцев, и его мнение являет собой лишь субъективную точку зрения, основанную на разговорах со стариками черноногих. Его информаторы говорили, что мальчики с детства обучались такому приему, но в бою он применялся очень редко из-за неэффективности. Хвост Ласки (блад) и Ленивый Мальчик (пиеган) указывали на опасность использования этого маневра во время битвы. Бок лошади представлял легко поражаемую цель, и если в нее попадали, лошадь падала, и всадник мог получить серьезную травму или погибнуть. Только если враги хотели заполучить скакуна, они старались не попасть в него. Но если индейцы защищались от наседавших противников, то не задумываясь стреляли в лошадей. Юэрс высказал мнение, что воин мог использовать такой маневр лишь как акт бравады или прелюдии к битве, пускаясь галопом вдоль вражеских рядов, в то время как враги обстреливали его. Но как раз в этом случае лошадь часто подстреливали, а воин убегал к соплеменникам. Тем самым Юэрс приводит пример, противоречащий его же теории. Он также привел слова Тиксира, который писал, что команчи «лучше других знают, как прятаться за туловищем лошади, но с презрением относятся к такой тактике. Они атакуют врага с военными кличами, даже не пригибаясь к шеям лошадей». Но Тиксир не был свидетелем атак команчей, а записал информацию о них со слов другого человека. Кроме того, существует много свидетельств, противоречащих его словам. Например, Ричард Додж, не раз видевший команчей в бою, сообщал, что практика использования ими лошадей в качестве «щита» была широко распространенной. Вашингтон Ирвинг сообщал в 1833 году о такой практике среди пауни.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно