|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Смерть после полудня | Автор книги - Эрнест Хемингуэй

Cтраница 46

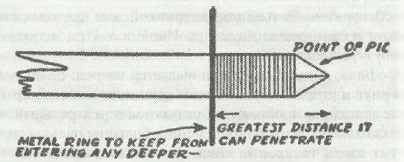

В те дни повсюду были гиганты, а быки действительно выдерживали такую массу уколов, как это доказывают рассказы современников, вот только пики были другими. В старое-престарое время жалом служил небольшой стальной треугольник, да еще замотанный, чуть ли не в чехле, чтобы лишь крошечный кончик погружался в мясо. Сидя в седле, пикадор принимал быка лоб в лоб, колол его и бросал коня влево, уходя с линии атаки, а бык несся дальше. Даже современные животные способны выдержать очень солидное число подобных уколов, потому что сталь не наносила серьезных повреждений, и весь укол был скорее «приветом» от пикадора, нежели сознательно причиняемой глубокой раной. Теперь, после множества модификаций, пика выглядит как на этой иллюстрации. [20]

Между скотоводами и пикадорами существует вечное разногласие по поводу ее формы, коль скоро именно она определяет смертоносность этого оружия и количество уколов, которые может выдержать бык, чтобы не стать ущербным, как физически, так и с точки зрения храбрости. Современная пика чрезвычайно опасна даже при правильно наносимом уколе, что объясняется в первую очередь тем, что пикадор делает его (называется лансар ла вара, «метнуть пику») не раньше, чем бык достигнет лошади. Бык подхватывает коня на холку, а человек тем временем налегает своим весом на древко, погружая сталь в шейную мышцу или загривок. Если бы все пикадоры были столь же искусны, как лишь немногие мастера из их числа, не было бы необходимости ждать столкновения быка с лошадью. Однако большинство из пикадоров — потому что их профессия плохо оплачивается, хотя и ведет к сотрясению мозга, — не умеют даже правильно всаживать пику. Они полагаются на удачу и на тот простой факт, что бык, отшвыривая коня вместе со всадником, сам себе утомляет шею, то есть, получается, будет выполнять работу, которую умелый пикадор способен сделать, не потеряв ни своего скакуна, ни собственное место в седле. Защитные тюфячки для лошадей сделали труд пикадора значительно более трудным и опасным. Без таких попонок бык может насадить коня на рог и затем вскинуть в воздух, хотя порой, видимо, удовлетворившись причиненными повреждениями, бык отходит под уколами; но вот если попонка на месте, рог не способен проткнуть брюхо, так что дело кончается тем, что бык сбивает лошадь с ног вместе с ее всадником в одну большую кучу-малу. С появлением защитного тюфячка коррида обзавелась еще одним недостатком. Коль скоро кони перестали погибать на арене, маклеры получили возможность предлагать одну и ту же лошадь помногу раз. Неудивительно, что эти животные теперь до того боятся быков, тут же впадая в панику, едва уловят бычий запах, что ими практически невозможно управлять. Новые государственные требования разрешают пикадорам отказываться от подобных лошадей, причем предусмотрены даже специальные тавро, чтобы не дать барышникам ловчить, но ведь пикадоры так мало получают, что и эти требования, пожалуй, окажутся слабее, чем пропина, или «чаевые» от маклера, которые образуют собой неотъемлемую часть заработка пикадора за его согласие усесться в седле животного, от которого он может — и обязан — отказаться, как оно и предусмотрено властями. Пропина вообще, наверное, есть источник всяческих зол в корриде. Государство предписывает стандарты рослости, выносливости и физической формы лошадей в корриде, так что были бы все они кондиционными, а пикадоры обученными, кони бы гибли чисто случайно и против воли наездника, как это имеет место, например, в стипль-чезе. Однако следовать или нет этим правилам остается делом пикадора, раз уж они предусмотрены для его собственной защиты, ну а пикадор при всей опасности своей работы так мало получает, что за небольшую доплату от маклера готов принять коней, которые делают его труд еще опаснее и тяжелее. Лошадиному маклеру вменено в обязанность поставлять по тридцать шесть голов для каждой корриды. В обмен он получает фиксированную сумму вне зависимости от того, что с этими животными станется. В его же интересах подгонять лошадок подешевле да использовать их как можно дольше. Это выглядит примерно так: за день до корриды или как минимум утром того же дня пикадоры прибывают на скотный двор арены, чтобы выбрать и проверить своих лошадей для предстоящего боя. В каменную стену двора вмурована железяка, отмечающая минимально допустимую высоту в холке. Облюбованную пикадором лошадь седлают, он садится на нее и проверяет, как конь отзывается на поводья и шенкеля, как осаживается, поворачивает, после чего гонит его к стенке и на полном ходу упирается древком пики в камень: так становится ясно, насколько устойчив этот скакун. Проделав все это, он спешивается и цедит барышнику: — Чтоб я вверил свою жизнь этой дохлятине?! Ты мне хоть тыщу долларов посули, ни за что обратно не сяду. — Да ладно, — отвечает барышник. — Вторую такую лошадку днем с огнем не сыщешь. — Вот именно. Кляча редкостная, — говорит пикадор. — А в чем дело-то? Хорошенький такой стригунок. — На мундштук не реагирует; это раз, — заявляет пикадор. — Осаживаться не умеет, это два. И вообще недомерок. — Да он рослый! Сам взгляни, ну! Самое оно! — Самое оно, говоришь? Для чего? — Чтобы, значит, кататься. — Только не мне, — говорит пикадор, показывая барышнику спину. — Лучше все равно не найдешь. — У тебя-то? Охотно верю. — Нет, серьезно, чего не понравилось? — Сап у него. — Да разве ж это сап? Так немножко, перхоть. — Ты его дустом посыпь, — советует пикадор. — Чтоб сразу отмучался. — Давай начистоту. Скажи, что не так? — Жена и ребятишек трое. На него я за тыщу долларов не сяду! — Побойся Бога. Ишь, заломил, — говорит барышник. Сейчас беседа ведется негромко. Он протягивает пятнадцать песет пикадору. — Ладно, так и быть, — кивает тот. — Ставь галочку на своего пони. И вот под вечер ты уже видишь пикадора на маленькой лошадке, и если та вдруг пострадает, ее не забивают на месте; напротив, служитель в красной ливрее отгоняет ее к скотному двору, где ее подлатают, чтобы барышник мог вновь послать бедолагу на арену, откуда становится ясно, что служитель тоже получил (или хотя бы ему посулили) пропину за каждого коня, которого он сумеет вывести с арены живым, вместо того чтобы прикончить его на месте из жалости. Я знаю кое-кого из пикадоров-мастеров, честных, достойных и смелых людей в грязном бизнесе, но вот по поводу знакомых лошадиных маклеров скажу так: глаза б мои их не видели, хотя среди них попадаются неплохие парни. А заодно хотелось бы отделаться от служителей арены. По моим наблюдениям, из всех, кто занят в корриде, только они звереют на своей работе, пусть даже реальная опасность им не грозит. Ох и насмотрелся я на ихнего брата; в особенности запомнилась одна парочка, папаша с сынком, вот уж кого бы я с удовольствием пристрелил! Если у нас когда-либо настанет времечко, чтобы в течение пары-тройки дней разрешали отстреливать кого хочешь, думаю, я первым делом вогнал бы магазин побольше и, прежде чем заняться кое-кем из легавых, итальянских политиков, наших государственных мужей, массачусетских судей, ну и парочки приятелей моей молодости, я бы начал с этих двух служителей арены. Уточнять, кто они такие, мне не хочется, ведь если я и вправду когда-нибудь выбью им мозги, эти строки станут уликой, мол, заранее обдуманное убийство. Даже на фоне всей той жестокости, что я видел, эти двое выделяются. Чаще всего бессмысленные и безнаказанные зверства творятся при полицейском произволе; это верно для всех стран, где я бывал, особенно у меня на родине. По-хорошему, моносабио из Памплоны и Сан-Себастьяна надо бы устроиться в отряд карателей, однако они и на арене выдают все лучшее, на что только способны. На поясе у них висят пунтильи, т. е. кинжалы с увесистыми рукоятями, которыми они могли бы подарить легкую смерть любой тяжело раненной лошади, но я так ни разу и не видел, чтобы их пустили в ход, если животное еще способно вскарабкаться на ноги и добраться до скотного двора. Тут не только вопрос денег, которые эти типы могут заработать, пропуская лошадей еще живыми через таксидермиста; нет, я сам видел, что, пока их не принуждала негодующая публика, папаша и сынок просто отказывались убивать безнадежно раненное животное лишь оттого, что им было приятно ощущать эту власть, способность как можно дольше оттягивать акт милосердия. Большинство служителей-моносабио — убогие создания, выполняющие грязную, тяжелую работу за мизерные деньги; они достойны если не сочувствия, так хотя бы жалости. Оставляя в живых тех лошадей, которых следовало бы забить, моносабио делают это со страхом, перевешивающим любое удовольствие, так что денежки свой кровавые зарабатывают с таким же успехом, что и, скажем, собиратель сигарных окурков на улице. Но вот эта парочка, о которой я говорю, вполне себе упитанная и наглая. Мне однажды удалось-таки угодить тяжеленькой, полуторапесетовой кожаной подушечкой в башку того, кто помоложе. Было это в разгар зрительского возмущения на одной из арен на испанском севере. Мало того, я никогда не хожу на корриду без бутылки манзаниллы, которой все же надеюсь когда-нибудь заехать — ладно, пусть даже пустой — в кого-то из них, когда народ разойдется так, что на одиночный удар бутылкой по голове власти просто закроют глаза. Когда человек, пообщавшись с администрацией, уже не очень верит в закон как противоядие от всех злоупотреблений, бутылка становится эффективным средством прямого воздействия. Если не получается запулить в кого-то, можешь из нее хотя бы отхлебывать.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно