|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дредноуты Балтики. 1914-1922 гг. | Автор книги - Игорь Цветков

Cтраница 61

С другой стороны, командиры кораблей и офицеры утратили важнейшее право, обеспечивавшее выполнение нижними чинами приказаний, т. е. поддерживавшее всю старую систему подчинения. Речь идет о праве на наказание провинившегося. Можно спорить об эффективности наказаний, их объективности, но сам факт наличия такого права у командного состава обеспечивал поддержание дисциплины — этой базы боеспособности, любых вооруженных сил. В России право наказания нижних чинов фактически закрепилось за судовыми комитетами. Как же использовали комитеты своё право? Весной 1917 г. наблюдалось мало случаев, которые, так или иначе, карались. Обнаружены три, относящиеся к линкору “Севастополь”. 11 апреля за неподчинение унтер-офицеру кочегарам этого корабля, о чём говорилось выше, делегаты вынесли порицание. 16 апреля при уличении матроса I статьи линкора “Севастополь” П. Гольбикова в попытке совершения кражи при приеме провизии с продовольственного склада, он был приговорен к аресту в карцере до передачи материалов в Секцию охраны Исполнительного Комитета Совета депутатов армии, флота и рабочих Свеаборгского порта.*835 На тот же корабль 18 апреля пришло письмо от крестьянина деревни Буяковка Смоленской губернии Рословского уезда Д.Ф. Галемского с жалобой на поведение бывшего в отпуске матроса И.Ф. Лазуткина. Тот “напился пьяным, дебоширил, приставал ко всем, а также и к дочери моей”. Уже на другой день члены комитета вынесли следующую резолюцию: на месяц лишить Лазуткина съезда на берег.*836 Летом 1917 г. количество проступков в целом увеличилось. Перечисленные типы наказаний сохранились. Кроме них комитеты стали назначать на тяжелые работы, штрафовать. Арест и передача в руки Совета использовались как исключительное наказание. Так было, например, в случае с упоминавшимися выше матросом “Севастополя” Мыловым за побег. Или с матросом “Гангута” А. Умрихиным и коком “Полтавы” Ванеевым — за кражи. Таким образом, нарушения корабельного распорядка комитеты наказывали довольно мягко. Однако, как мы уже говорили выше, через общие собрания команды матрос мог добиться отмены и такого приговора.*837 На соблюдение правил службы повлияло омоложение личного состава линейных кораблей 1-й бригады. Обуславливалось оно несколькими причинами. На первое место здесь выдвигались списания по состоянию здоровья, по требованиям судовых комитетов, дезертирство. Вопрос о пополнениях встал ещё до революционных событий. В феврале 1917 г. были посланы запросы на высылку на дредноуты 80 машинистов, 270 кочегаров, 14 трюмных специалистов, 20 писарей, 12 горнистов из Кронштадта и 150 новобранцев из Петрограда*838, но этому помешали революционные события. Впервые после начала революции этот вопрос был поднят 9 марта, когда в штабе бригады была подготовлена “Предварительная табель некомплекта матросского состава”.*839 13 марта контр-адмирал М.К. Бахирев отправил соответствующие запросы на линкоры. В них задавался вопрос о том, стоит ли пополнять экипажи за счет матросов призывов 1916–1917 гг., не успевших ещё пройти полный курс обучения специальностям.*840 Ответы капитанов I ранга С.В. Зарубаева, Г1.П. Палецкого, М.А. Беренса и П.П. Владиславлева были единодушны в своем согласии.*841 К этому командир “Гангута” добавил, что подобная мера, конечно, принесет кораблям большой вред, который, по его мнению, выразится в падении дисциплины и организации службы, но другого выхода он не видит, т. к. “некомплект экипажа достигает угрожающих размеров”. В этом же рапорте содержалась и просьба прислать “хотя бы” 50 чел. на “Гангут”, что составляло не более 40–50 % от необходимого числа людей.*842 Данные ответов командиров линкоров были зачитаны в числе прочих на совещании, посвященном именно проблемам пополнения личного состава. Оно проходило в Береговой канцелярии штаба флота 16 марта 1917 г.*843 Все цифры по 1-й и 2-й бригадам линейных кораблей и крейсеров свели в общую таблицу. На её основании очень четко прослеживалась общая картина. Наибольшая нехватка на 1-й бригаде ощущалась в матросах I и II статей, что являлось типичным и для других соединений. Их число составляло 150 чел. Следующими по величине шли кочегары (120 чел.), за ними — машинисты (80 чел.) и, сильно отставая, все остальные.

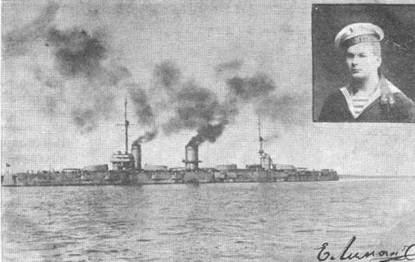

Линейный корабль “Гангут”. 1917 г. Справа фото матроса с линкора Е. Лимана Некомплект матросов легко объясним: они составляли наибольший процент на кораблях, отсюда и наибольшая их нехватка. Что касалось кочегаров и машинистов, то и эти специальности из разряда подверженных болезням. Такая же тенденция наблюдалась на бригаде и к концу мая. Из 25 чел., заболевших за последние две недели весны, 9 являлись матросами I и II статей, 4 — машинистами и по 3 — кочегарами и артиллеристами.*844 Всего же за апрель и май с линейных кораблей бригады было списано и переведено ещё 317 нижних чинов, треть из которых — по болезни.*845 К тому же, кочегары с дредноутов и 2-й бригады крейсеров считались хорошо подготовленными и нередко переводились на другие соединения. Отчасти подобные переводы объясняют отсутствие некомплекта кочегаров на 2-й бригаде линкоров. Продолжались и случаи дезертирства. Ещё 31 марта командир “Гангута” капитан I ранга П.П. Палецкий сообщил в штаб бригады о неявке на корабль отпущенного до 15 марта матроса II статьи Ф.И. Иванова.*846 Аналогичный рапорт 1 апреля отправил капитан I ранга С.В. Зарубаев об отсутствии в течение лишнего месяца на “Полтаве” комендора П.Е. Судакова. Скрылись со своих кораблей матрос II статьи И.П. Чижков (“Гангут”), кочегары С.А. Андрианов и X. Хабибулин (“Полтава”).*847 Сюда необходимо добавить и увеличение количества лиц, вовремя не явившихся с берега — так называемых “нетчиков”. Если до революции их число не превышало 1–2 в неделю, то к маю оно выросло до 3–4 в день. Как же пополнялся некомплект? Основным источником на данном этапе являлись молодые матросы и специалисты призывов 1917 и 1918 гг. Запрос на них был отправлен в Главный Морской Штаб 23 марта.*848 К 12 апреля на дредноуты прибыло 392 новобранца.*849 На практике, однако, они не усилили, а, скорее, наоборот — ослабили боеспособность 1-й бригады. Во-первых, из-за слабого уровня подготовки. Во-вторых, по причине невысокой дисциплины. Исправить подобные недостатки в тех условиях было чрезвычайно тяжело, поскольку многие требовательные унтер-офицеры либо отстранялись от управления ротами, либо вообще изгонялись с кораблей по постановлениям судовых комитетов. А институт кондукторов, игравший большую роль в обучении до революции, вообще был упразднен 23 мая 1917 г.*850 Вероятно, именно эта часть экипажей готова была принять складывавшееся положение, при котором революционные организации получали право управления. И.И. Ренгартен в записи от 17 апреля свидетельствовал об этом так: “Новую волну разложения принесли с собой новобранцы из Кронштадта…”.*851 Ему вторил и “Флагманский исторический журнал” 1-й бригады линейных кораблей: “По свидетельству флагманского артиллериста бригады, в связи с назначением значительного количества новобранцев и отвлечения команды занятиями политикой от служебных обязанностей, боеспособность кораблей значительно понизилась”.*852 |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно