|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - “Цесаревич” Часть I. Эскадренный броненосец. 1899-1906 гг. | Автор книги - Рафаил Мельников

Cтраница 55

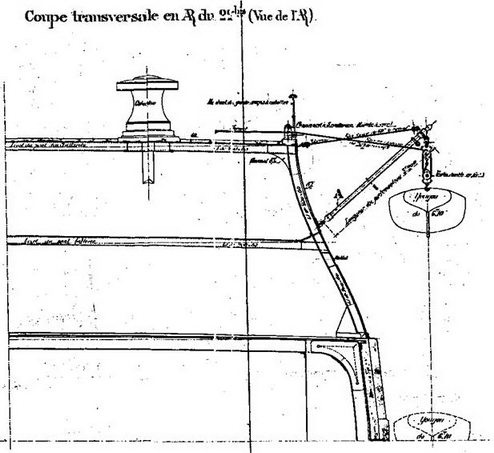

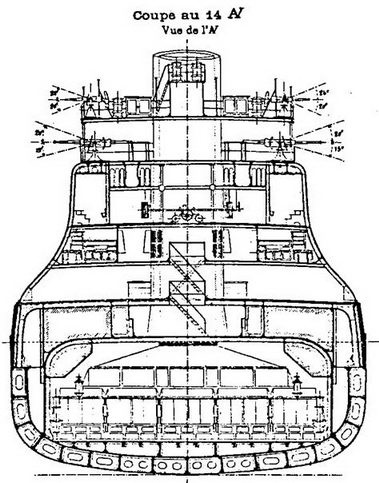

Броненосец “Цесаревич” (Поперечное сечение в районе 14-го шпангоута). Их подачные трубы в виде перевернутых усеченных конусов в верхних частях образовывали барбеты диаметром 5,0 м для 305-мм и 3,25 для 152-мм башен. Это означало, что в плане башни полностью закрывали собой свои неподвижные барбеты и исключали возможность попадания внутрь снарядов и осколков. Иными словами, французский проект, хотя и имевший свои изъяны, позволял башни "Цесаревича" считать отвечающими всем трем общепринятым конструктивным отличиям башенной установки: наличием неподвижного броневого барбета (подачной трубы); броневым прикрытием орудия и механизмов их поворота; перекрытием в плане вращающейся башней и неподвижной брони пространства подачной трубы. Это выгодно отличало их от полубарбетных 305-мм башен броненосцев типа "Бородино", на которых барбеты имели диаметр, превосходящий размеры башен, а скользящее поверх барбета и соединенное с башней легкое круговое прикрытие не гарантировало зашиты барбета. Подачные трубы (барбеты) башен 305-мм орудий "Цесаревича" обшивались броневыми плитами толщиной 228 мм, что вместе с двухслойной рубашкой труб (2x15 мм) составляло защиту толщиной 258 мм. Плиты вертикальной брони башен по всему их периметру имели толщину 254 мм, что вместе со стальной рубашкой составляло 284 мм. 40-мм плиты крышки башен были положены на двухслойную (подкрепленную своими бимсами) настилку из 10-мм листов.

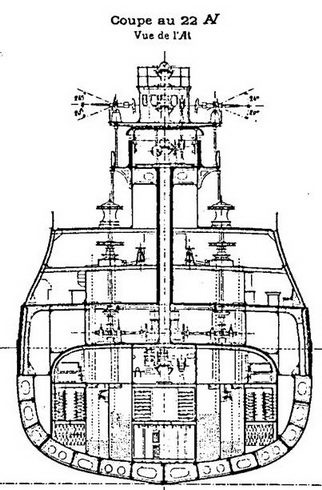

Броненосец “Цесаревич” (Сечение борта в районе 22-го шпангоута) Наружные подачные трубы (барбеты) башен 152-мм орудий обшивались плитами 150 мм толщины, крепившимися также к двухслойной (2x10 мм) рубашке. Оси орудий 305-мм носовых башен располагались над горизонтом воды на высоте 9 м и кормовых — 7 м. Оси 1 52-мм орудий соответственно находились на высоте 9 м — носовых, 7 м средних и 8,8 м кормовых башен. 305-мм орудия со станками и механизмами вертикального наведения доставлялись из России, сами же башни с установками горизонтального наведения и подачи выполнялись верфью "Форж и Шантье".

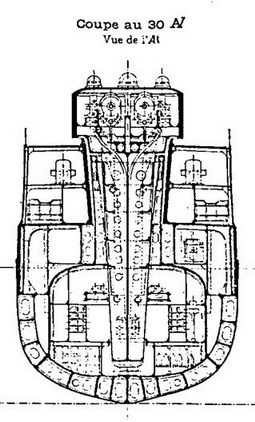

Броненосец “Цесаревич” (Поперечные сечения в районе 22-го и 30-го шпангоутов)

Полукруговая в плане боевая рубка с габаритными размерами 3,85x3,25 м имела высоту 1,52 м и прикрывалась броней из 254-мм плит, крепившихся к двухслойной (2x10 мм) рубашке. Пол рубки состоял из двух слоев 15-мм стали. Крыша рубки (с амбразурами по русскому образцу) склепывалась из трех слоев 15-мм толщины. "Труба для защиты приказаний", шедшая в центральный пост, имела диаметр 0,65 м (внутренний) и толщину стенок 127 мм. Два броневых пояса и две броневые палубы "Цесаревича" вместе с загнутой вниз (не доходя 2 м до борта, уже в качестве продольной переборки) нижней броневой палубы создавали тот "броневой ящик" (или цитадель), который на высоте почти 4 м и по всей длине корабля прикрывал его жизненно важные части. Ниже ватерлинии этот ящик проходил на глубине 1,5 м (по границе погружения нижней кромки нижнего броневого пояса).

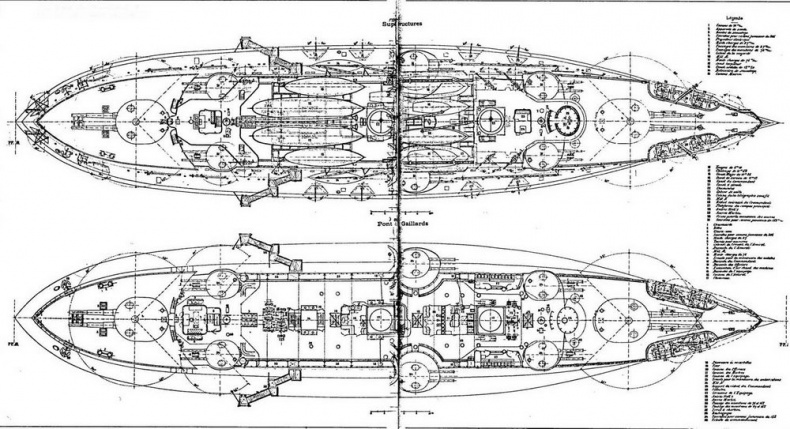

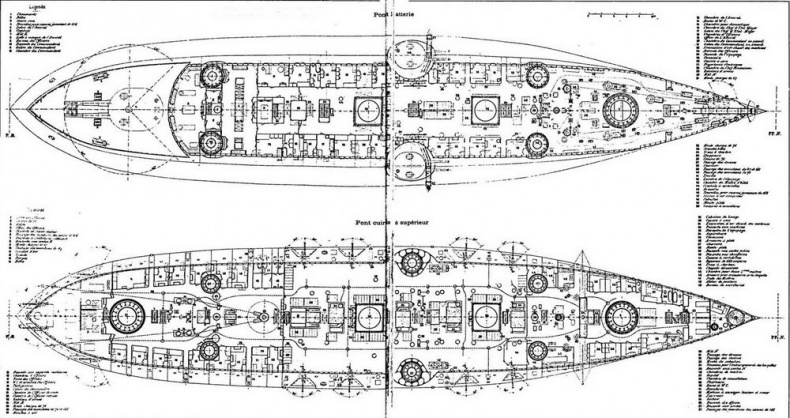

Броненосец “Цесаретич” (Вид сверху и план спардека) Плиты длиной 4,2 м, поставленные в два ряда, имели в нижнем ряду трапецеидальный скос нижней кромки. Из 29 этих плит (счет велся с кормы) средние (№ 9-22) имели толщину 250/1 70 мм. Остальные от плиты к плите к оконечностям корпуса утоньшались. Плиты № 8 и 23 имели толщину 230/ 1 60 мм, № 7 и 24–21 0/1 50 мм, N 6 и 25 — 1 90/ 140 мм, от Ng 1 по 5–1 70/1 40 мм и от 26 до 29 — 180/140 мм. Крайняя носовая плита N 29 состояла из двух частей: верхней 180/160, нижней 1 60/140 мм. Верхний ряд плит (прямоугольного сечения) изменял свою толщину в том же порядке, что и нижние: толщину 200 мм имели плиты N 9-22, последующие (в корму и в нос) № 8 и 23 — 185 мм, N 7 и 24 — 170 мм и т. д. Кормовые плиты № 1–3 имели толщину 120 мм, носовые N 27–29 — 130 мм. Верхняя броневая палуба состояла из плит толщиной 50 мм, положенных на палубный настил из двух слоев стальных листов толщиной по 10 мм. Нижнюю броневую палубу составляли два слоя толщиной по 20 мм.

Броненосец “Цесаревич” (Верхняя и батарейная палубы) Оригинальный, но не вполне себя оправдавший, была конструкция узла перехода палубы (с плавным ее загибом под углом 90°) в противоминную (в 2 м от борта) переборку. Слабым ее местом, как показал опыт в первый день войны, оказалась плоская горизонтальная перемычка (на уровне шельфа нижнего пояса брони) толщиной 20 мм, которая на этом уровне соединяла броневую переборку с бортом. На "цесаревиче" она при взрыве торпеды получила пробоину и позволила воде распространяться поверх броневой палубы. Повторенный на первых двух броненосцах, строившихся в России ("Император Александр III" и "Бородино") этот узел, сразу же вызвавший сомнения русских инженеров, был переделан. Палубе придали традиционный вид со скосом к борту и креплением его конца у шельфа, а продольную переборку сделали самостоятельной конструкцией, которая притыкалась и крепилась к броневой палубе. Такая конструкция устраняла слабое звено — плохо сопротивляющуюся взрыву плоскую перемычку. Выработанное практикой рутинное решение оказалось надежнее непродуманного новшества. Восемь водоотливных центробежных насосов с подачей по 800 т/час воды (их называли турбинами) устанавливались: одна — впереди котельного отделения, по две — в каждом их двух котельных отделений, по одной — в каждом машинном отделении и одна — позади машинных отделений. Их приводные электродвигатели, как это было принято на всех флотах мира, располагались на броневой палубе, вращение передавалось через длинный соединительный вал, который, конечно, был подвержен искривлению в случае повреждения переборок, к которым крепились подшипники вала. Иные — более надежные решения — полная изоляция электродвигателей и установка их в отсеке в едином агрегате с насосом, вовсе не боявшиеся сырости гидромоторы, предложенные русским инженер-механиком Н.И. Ильиным (1864- после 1921) в мире еще не признали. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно