|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Миноносцы Первой эскадры флота Тихого океана в русско-японской войне (1904-1905 гг.) | Автор книги - Сергей Несоленый

Cтраница 30

При подходе к Порт-Артуру японские миноносцы, шедшие с выключенными огнями, обнаружили по отличительным огням русские дозорные миноносцы «Бесстрашный» и «Расторопный» и, уклоняясь от встречи с ними, незамеченными прошли к месту стоянки русской эскадры. Есть и другая версия того, как японские миноносцы смогли избежать встречи с русским дозором: «Около 22 часов дежурные миноносцы «Бесстрашный» и «Расторопный», находясь в 20 милях восточнее Порт- Артура, осветили боевым фонарем горизонт, обозначив тем самым свое местонахождение. Это помогло японским миноносцам уклониться от встречи с русскими кораблями»[15] . Ориентируясь по маякам, которые не были потушены, и прожекторам русских кораблей, освещавшим подходы к внешнему рейду Порт-Артура, они точно вышли к месту стоянки русской эскадры. Атака японских миноносцев началась в 23 часа 28 мин. и окончилась в 1 час 45 мин[16] . При уклонении от русских дозорных миноносцев японские миноносцы погасили кормовые огни, однако при этом потеряли свое место и истребитель 2-го отряда «Оборо» столкнулся с головным того же отряда «Икадзучи», получив повреждения в носовой части. 3-й миноносец «Икадзума», пройдя вперед, потерял из виду «Икадзучи», и таким образом все суда этого отряда разделились. 3-й отряд по той же причине разошелся с передовым отрядом и пошел в атаку самостоятельно[17] . В результате одновременной атаки японских миноносцев не получилось. Ориентируясь по лучам прожекторов, светивших с некоторых кораблей и с берега, миноносцы выбирали себе цель и поодиночке выходили в атаку. Из-за плохой организации атаки, ее результаты были весьма скромными, несмотря на исключительно благоприятные условия. «Только потому, что атака японцев была плохо организована и растянулась по времени, русская эскадра не понесла больших и безвозвратных потерь», – отмечал А.И. Сорокин[18] . Всего японским миноносцами было выпущено 16 торпед, из которых в цель попало только три[19] . Были повреждены два лучших эскадренных броненосца – «Цесаревич» и «Ретвизан», а также крейсер «Паллада». Успеха смог добиться только японский отряд, выполнявший атаки первым по времени. Следует отметить, что японские миноносцы были обнаружены наблюдателями с русских кораблей при их подходе, но огня по ним не открывали, приняв их за русские миноносцы, которые находились в дозоре и возвращаются к эскадре с донесением. Даже увидев атакующие их японские миноносцы, русские артиллеристы и минеры, чтобы не допустить ошибки, не открывали огня до тех пор, пока не увидели идущие на них торпеды или не услышали взрыв[20] . Однако после первой же атаки русские корабли открыли интенсивный артиллерийский огонь, который не позволил следующим отрядам японских миноносцев добиться успеха. Надо отметить, что когда корабли открыли огонь, на запрос штаба крепости о причинах стрельбы из морского штаба наместника ответили, что эскадра производит практическую стрельбу и лишь через полтора часа с Золотой горы был подан сигнал тревоги, а из штаба наместника сообщили, что эта тревога боевая[21] . Командующий крепостной артиллерией Порт-Артура генерал-майор Белый впоследствии вспоминал о событиях той ночи: “С наступлением вечера на берегу прошел слух, что в эту ночь на эскадре назначен маневр с боевой стрельбой. И действительно около 11 часов ночи стали раздаваться выстрелы в море и заработали боевые фонари на судах. После небольшого перерыва стрельба возобновилась с особенной силой, всполошив всех находившихся на берегу… Но с батарей докладывали, что в море происходят маневры, что видны даже мишени и наши суда, уходившие в море и возвращавшиеся оттуда, как казалось с маневрованными целями. Около 12 часов ночи стрельба еще более усилилась… К часу ночи уже стало известно, что наши корабли: “Ретвизан”, “Цесаревич”, “Паллада” повреждены и выведены с места расположения… Стало известно также и то, что названные суда подорваны минами: но кем и при каких обстоятельствах, – все это оставалось пока на берегу в совершенной неизвестности… К 12 часам ночи мне, уже находившемуся на батарее №13 (Золотая гора) со всех батарей доложили, что батареи готовы. До рассвета все происшедшее оставалось для нас еще срвершенно необъясненным”[22] . Из этих слов ясно, что никакой договоренности о совместных действиях флота и береговых батарей на случай начала войны не было, артиллеристы береговых батарей оказались абсолютно неподготовленными к внезапному ночному нападению японского флота, оказавшись просто зрителями, но не по своей вине – просто ни морское, ни сухопутное командование до начала войны не соизволило договориться о совместных действиях, подтверждая правоту поговорки “пока гром не грянет, мужик не перекрестится”. Тесное сотрудничество моряков и артиллеристов начнется лишь с прибытием в Порт-Артур адмирала С.О. Макарова.

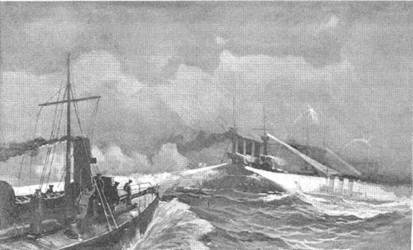

Ночная атака у Порт-Артура (С рисунков того времени) Несмотря на исключительно благоприятные условия, когда русские корабли стояли на открытом и слабо охраняемом рейде, решающего успеха японскому флоту добиться не удалось, хотя в японской прессе появилось многообещающие сообщения[23] . Официально японцы заявили, что при этой атаке они не понесли потерь. Однако в дневнике японского морского офицера, участвовавшего в этой атаке, упоминается о гибели японского миноносца «Сиракумо»: «Когда я бросил взгляд на товарища, то ужаснулся … Я явственно видел его верхнюю палубу, разбитый мостик и отверстие трубы, из которой валил белый пар: очевидно, лопнули котлы. «Сиракумо» тонул, и никто не мог ему помочь»[24] . Гибель японских миноносцев отмечается также в донесениях с русских судов об отражении атаки. Надо отметить, что из трех пораженных торпедами русских кораблей, в самом опасном положении оказался «Цесаревич», который на эскадре считался лучшим кораблем, воплощавшим в себе последние достижения науки и техники. «Цесаревич» стал быстро крениться на левый борт, крен достиг 16° (угроза опрокидывания корабля была уже при 19°) и продолжал увеличиваться. И лишь благодаря грамотным действиям трюмного механика П.А. Федорова и его прекрасно обученных подчиненных, которые абсолютно хладнокровно и молниеносно действовали в критической обстановке (а ведь они не только лучше других членов экипажа осознавали опасность ситуации, но и прекрасно понимали, что в случае гибели корабля именно у них нет никаких шансов на спасение) крен удалось остановить на отметке 18°. Никто не может оспорить мнение видного российского историка P.M. Мельникова: «Героями спасения корабля были трюмный механик П.А. Федоров и его отличные специалисты»[25] . Позднее при обследовании водолазами затопленных отсеков корабля был установлен еще один факт – машинист Афиноген Жуков, по сигналу боевой тревоги успел добежать до своего поста, задраил дверь отсека и погиб, так как при взрыве отсек моментально был затоплен водой. Не допустив распространения воды, он тем самым помог спасению корабля. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно