|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Миноносцы Первой эскадры флота Тихого океана в русско-японской войне (1904-1905 гг.) | Автор книги - Сергей Несоленый

Cтраница 23

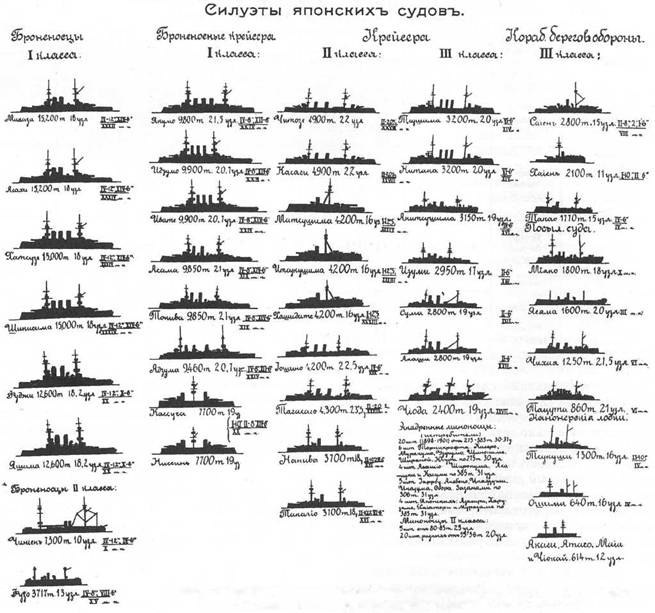

19 января 1904 г. начали кампанию следующие миноносцы первого отряда: «Внимательный», «Внушительный», «Властный», «Грозовой», «Бдительный», «Беспощадный», «Бесстрашный», «Боевой», «Лейтенант Бураков», «Выносливый»[73] . Причем «Бдительный» в это время еще находился в доке, куда был введен 16 января для замены дейдвудных колец и окраски подводной части и из дока вышел лишь 29 января вечером, то есть после начала военных действий[74] . Относительно миноносцев второго отряда адмирал Е.И. Алексеев писал: «Все собранные в Артуре 12 эскадренных миноносцев типа «Сокол», из которых только 9 на плаву, по своим качествам и слабости конструкции пригодны только для прибрежной обороны с районом действия не свыше 100 миль»[75] . К началу военных действий в строю отсутствовали 7 эскадренных миноносцев: «Бесшумный» по причине ремонта котлов, «Бдительный» также находился на ремонте в доке, на «Бойком» и «Бурном» не был закончен ремонт машин и котлов, «Страшный», «Стройный», «Статный» не прошли ходовые испытания. В строю к началу военных действий было 18 миноносцев. Из 19 японских эскадренных миноносцев в строю к началу военных действий было 18 единиц, и лишь один «Синономе» не успел закончить ремонт (стоял в Сасебо)[76] . Из 82 японских миноносцев лучшими были 15 миноносцев первого класса французского типа «Циклон». Это были новейшие корабли водоизмещением около 152 т и скоростью 28,5-28 узлов. Их вооружение состояло из 1 57-мм и 2 47-мм орудий, а также 3 торпедных аппаратов[77] . Два миноносца такого типа могли противостоять в артиллерийском бою русскому эскадренному миноносцу типа «Сокол». Три других миноносца первого класса («Котака», «Фукурю» и «Сиратака») отличались худшими по сравнению с указанным выше типом тактико-техническими данными, кроме того, первые два к началу войны уже устарели[78] . Среди миноносцев второго класса лучшими были миноносцы № 39-43 и № 67-75 – всего 19 единиц. Надо отметить, что из 82 миноносцев против Порт-Артура действовали, конечно, не все – несколько отрядов были оставлены для охраны японских военно-морских баз и действий совместно с эскадрой вице-адмирала Камимуры против владивостокского отряда крейсеров, например, 3, 7,17,18 и 19-й отряды, в составе которых находились 18 миноносцев[79] . Однако большая часть миноносцев первого класса, в том числе не менее 8 миноносцев французского типа «Циклон», и лучшие миноносцы второго и третьего класса, в том числе все перечисленные выше номерные миноносцы второго класса, постоянно действовали против Порт-Артура. Наличие большого числа номерных (малых) миноносцев давало японскому флоту большие преимущества. Малые номерные миноносцы представляли собой значительно меньшую по размерам цель для артиллерии, нежели эскадренные миноносцы, и поэтому активно использовались японцами для ночных атак против русских судов. Кроме того, их использовали постоянно для ряда других задач: наблюдение за Порт-Артуром, охрана протраленных мест, рейдов и якорных стоянок, траление, что позволяло не отвлекать лишний раз на эти задачи большие эскадренные миноносцы. Отсутствие в порт-артурской эскадре малых миноносцев было существенным недостатком, поскольку охрана внутреннего рейда, с которой вполне могли справиться малые миноносцы, должна была осуществляться эскадренными миноносцами. Ежедневная сторожевая служба по охране рейда легла тяжелым бременем на миноносцы обоих отрядов, в первую очередь второго отряда, и явилась одной из причин крайнего напряжения сил экипажей миноносцев и быстрого износа механизмов. К концу блокады крепости все уцелевшие миноносцы ввиду крайне тяжелой и напряженной службы имели очень изношенные машины и корпуса[80] .

Силуэты кораблей бывших в составе военно-морского флота Японии в 1904-1905 гг. (Из книги “Истина о русско-японской войне”. T.I. C-Пб, 1907 г.) Существенным недостатком, снижающим боевые возможности, были весьма ненадежные машины на миноносцах типа «Сокол», а также «Бойкий» и «Бурный». Почти каждый выход в море на них сопровождался какими-либо поломками в машине или вспомогательных механизмах. Большим недостатком русских миноносцев в Порт-Артуре, выявившимся в ходе военных действий, было отсутствие на них радиостанций, или, по терминологии того времени, аппаратов беспроволочного телеграфа. 2 марта 1904 г. Технический комитет по минному делу решил приступить к изготовлению радиостанций для миноносцев, ограничившись на первое время одной станцией на каждую пару именных, то есть эскадренных, миноносцев[81] .

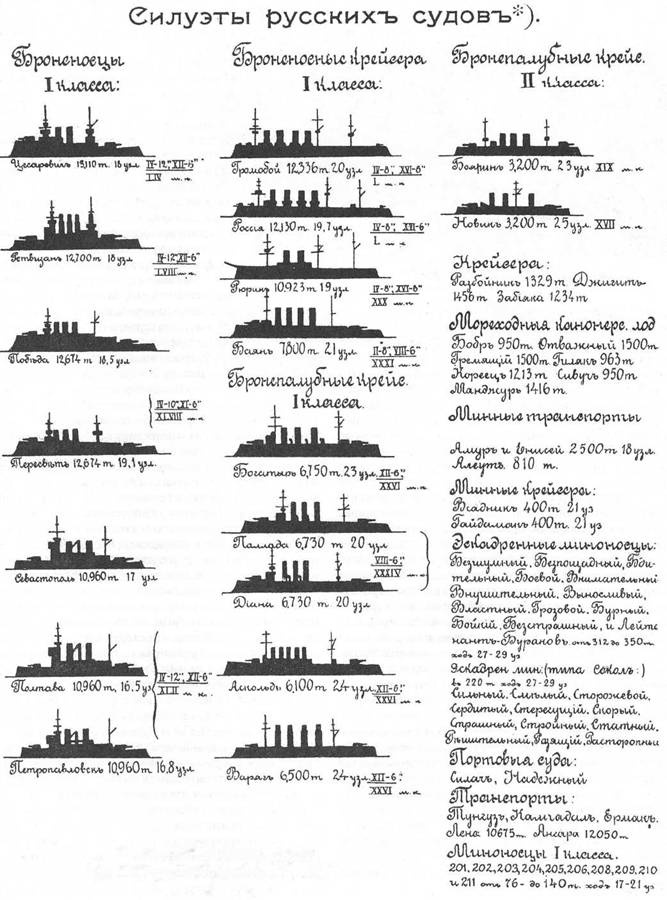

Силуэты кораблей бывших в составе военно-морского флота России в 1904-1905 гг. (Из книги “Истина о русско-японской войне”. T.I. Спб, 1907 г.) Управляющий Морским ведомством великий князь Алексей Александрович полностью согласился с этим решением, наложив резолюцию: «Установить, если на опыте окажется возможным, беспроволочное телеграфирование по одному, на каждой паре миноносцев Тихого океана, но только на именных, а на номерных не делать»[82] . Однако это решение было, как показали последующие события, запоздалым – на опыты и изготовление радиостанций уже не было времени. 27 апреля 1904 г. Порт-Артур был отрезан японскими войсками. Эскадренные миноносцы порт-артурской эскадры до конца своей службы на войне не имели радиостанций. Как вспоминал командир миноносца «Бесшумный» А.С. Максимов, «беспроволочный телеграф действовал с малым практическим применением, больше как интересный опыт»[83] . Японцы же широко применяли радиосвязь, у них радиостанции были не только на крупных кораблях, но и на миноносцах, в том числе и малых номерных. Серьезным недостатком была слабая подготовка экипажей русских миноносцев, а также плохое знание многими командирами миноносцев театра военных действий. Как вспоминал впоследствии начальник 2-го отряда миноносцев М.В. Бубнов, до войны он настойчиво добивался, чтобы миноносцы чаще посылали вдоль всего ближайшего побережья, «так как командиры миноносцев совсем не знали своих берегов, не говоря уже про Корейские и Китайские побережья. Адмирал В.К. Витгефт отнесся сочувственно к моему плану, но когда я выпрашивался в крейсерство, то миноносцы всегда были в неисправности, и только один раз я совершил такой обход бухт и островов с одним миноносцем, командир которого остался в восторге от такого поучительного плавания»[84] .

Русские миноносцы №№ 203,204 и 205 на пути в Гензан (С рисунка того времени) |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно