|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Линейные крейсера Германии | Автор книги - Валерий Мужеников

Cтраница 69

Для этих четырех кораблей, из которых три заказали верфи "Блом унд Фосс" и один верфи "Шихау", было предусмотрено непосредственное соединение валов с турбинами. Так же, как и у линейных крейсеров предыдущих проектов, оба вала каждого борта объединили одним комплектом турбинной установки. В то время как турбины высокого давления приводили в движение внешние валы, турбины низкого давления приводили в движение внутренние. Несоответствие числа оборотов непосредственно соединенной с винтом турбины, поскольку для турбины оно было слишком мало, а для винта высоко. еще с 1910 г. требовало установки между ними редуктора. В этом направлении разные страны пошли различными путями. Англия развивала зубчатые редукторы, США электрическую передачу. Германия начала склоняться к гидродинамическому редуктору, изобретенному немецким профессором Фотингером. Впервые его установили на легком крейсере "Висбаден", после чего военно-морской флот Германии запроектировал передачу вращения от турбин на валы через редукторы Фотингера и для трех остальных линейных крейсеров типа "Макензен" – "Эрзац А" ("Эрзац Фридрих Карл"), "Эрзац Йорк" и "Эрзац Гнейзенау", что говорило о блестящем успехе талантливого изобретателя. Поскольку редукция позволяла одной турбине по мере необходимости работать во всем диапазоне перепада давления пара, эти три корабля получили независимые турбинные агрегаты. Предположение, что корабли с редуктором Фотингера должны были значительно превосходить те, турбины которых непосредственно соединены с валами, не подтвердилось практикой. Во- первых, наибольшее передаточное число редуктора Фотингера не превышало отношение 5:1, в то время как зубчатый редуктор допускал значительно большее передаточное отношение. Кроме того, этот редуктор имел наибольший коэффициент полезного действия 90%, то есть потерю мощности в редукторе сводили почти на нет преимущества создаваемого с его помощью наивыгоднейшего числа оборотов винта. По этим двум причинам Германия еще перед войной также активно занялась разработкой зубчатых редукторов и прежде всего пыталась решить трудную задачу создания технологии необходимой точности обработки зубчатых колес, в создании которой верфь "Блом унд Фосс" приняла очень активное участие. На всех семи кораблях типа "Макензен", чтобы иметь большую мощность при относительно небольших скоростях, повысили коэффициент полезного действия за счет установки дополнительных высокооборотных турбин экономического хода. Турбины двигали корабль с экономической скоростью и были непосредственно соединены с главными турбинами у одних кораблей на внутренних валах, у других на наружных и передавали мощность на валы через зубчатую передачу. Эта передача могла расцепляться при высоких скоростях ходов. Такое конструктивное решение повышало максимальный запас хода при экономической скорости 16 узлов на 20%, так что стало возможным введение кораблей в бой из Немецкой бухты. Номинальная проектная мощность на валах составляла 90000 л.с. или 2,55 л.с./т полного водоизмещения, что при частоте вращения гребных валов 295 об/мин. должно было обеспечить кораблю скорость 28 узлов. Нормальный запас топлива составлял 800 т угля и 250 т нефти, полный – 3 940 т угля и 1970 т нефти. Расчетная дальность плавания составляла 8000 миль при скорости 14 узлов.

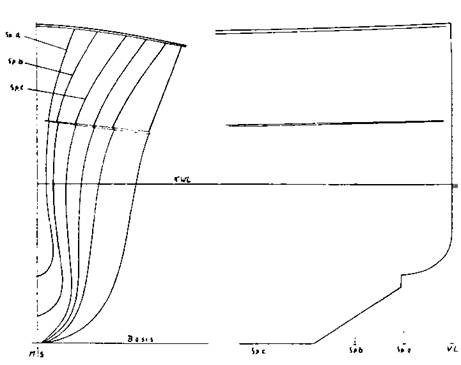

Линейный крейсер "Макензен" (Носовые образования корпуса) Новинкой конструкции линейных крейсеров типа "Макензен" стал бульбообразный нос, что заметно снижало сопротивление движению корабля и, кроме того, еще имело преимущество в том, что мостик, передние башни, а также машинную установку можно было передвинуть несколько дальше в носовую часть корабля. Это была американская разработка. Бульбовидный нос корабля был предложен американским судостроителем адмиралом Тейлором и применялся на ряде построенных в США линейных кораблей (впервые на "Арканзасе", спущенном на воду в 1911 г.). Следующие, кто его применили, были немцы. В том, что этот шаг был сделан, заслуга принадлежит инженеру немецкого морского ведомства Шлихтингу, который как руководитель морской экспериментальной лаборатории в Лихтенраде занимался разработкой обводов подводной части корпусов кораблей. Предположение, что форма бульбовидного носа взаимосвязана с носовым торпедным аппаратом, неверно, поскольку все линейные крейсера имели носовые подводные торпедные аппараты и, начиная с "Лютцова", такого же калибра, как и у "Макензена", а именно 600 мм. И существенно более протяженное распространение боковых килей вперед было не причиной, а скорее следствием расположения бульбы. Это придавало корпусу при доковании значительно меньшие нагрузки. Образование бульбообразной формы носа корабля фактически привело к следующему. Сопротивление движению заметно уменьшилось, как и считалось, согласно публикации Тейлора, и было подтверждено немецкими опытами с моделями судов. Кроме того, благодаря бульбе с ее объемом в 200 куб.м, центр тяжести корабля существенно передвинулся в нос, и тем самым стало возможно (поскольку передние башни и одновременно надстройки мостика вместе с машинной установкой удалось также значительно сдвинуть в нос) создать место для новых отделений торпедных аппаратов за барбетом башни "Д". Перенос центра тяжести без носовой бульбы, только за счет более совершенного образования формы носовой части должен был вызвать значительнее увеличение сопротивления движению. Одновременно изменение положения центра плавучести также привело к тому, что дейдвуды гребных валов, которые на предыдущих кораблях доходили до винтов и имели значительную протяженность, теперь можно было укоротить и тем самым уменьшить их вес. Валы были вынесены своими задними концами только через свободно расположенные кронштейны. Такое расположение, по сравнению с прежним конструктивным решением, значительно уменьшало сопротивление и позднее применялось на скоростных торговых судах. Вместо двух рулей, расположенных один за другим, как на линейных крейсерах от "Мольтке" до "Гинденбурга", были установлены два параллельных руля, как на "Фон-дер-Танне" и всех линкорах германской постройки. При расположении рулей друг за другом можно было надеяться, что в случае торпедного попадания в корму не все рули сразу будут выведены из строя. С этого проекта рули размещали параллельно из-за недостатка места под помещение для рулевых машин на более узких линейных крейсерах, чем на более широких немецких линкорах. Но расположенные рядом и находящиеся в зоне действия создаваемых винтами потоков воды рули показывали значительно лучшую управляемость, в то время как передний (из расположенных друг за другом рулей) был практически неэффективен, что подтвердили испытания моделей. При проектировании "Линейного крейсера 1914 г." в противоположность своим предшественникам, новый тип получил сплошную верхнюю бронированную палубу, проходящую через весь корабль, наличие которой являлось предметом многократного обсуждения. В связи с этим важно особо отметить, что у предыдущих типов линейных крейсеров при высоких скоростях хода кормовая часть корабля заливалась уже при спокойном состоянии моря. Еще 14 сентября 1912 г. морской министр Тирпиц информировал, что во время перехода "Мольтке" в Америку выявившаяся недостаточная высота надводного борта, главным образом в его кормовой части, препятствует использованию линейного крейсера в открытом океане. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно