|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 32

В конце 1930-х годов в Англии была сделана попытка создать составной самолёт для коммерческих трансатлантических полётов. Автором идеи был майор Р. Майо. В качестве носителя выбрали летающую лодку фирмы «Шорт», модифицировав её для установки на фюзеляже другого самолёта. Отделяемый самолёт «Меркурий» представлял собой четырёхмоторный моноплан с поплавковым шасси. Взлёт осуществлялся при одновременной работе двигателей обоих самолётов. Испытания составного самолёта, получившего название Шорт-Майо «Композит», начались в январе 1938 г., а 21 июля 1938 г. на нём был осуществлён перелёт через Атлантику. После старта с побережья Ирландии «Композит» пролетел часть пути к Америке, затем «Меркурий» отделился от летающей лодки и продолжил полёт в сторону Канады, а самолёт-носитель вернулся на базу. Через 20 ч 20 мин, преодолев 4715 км, «Меркурий» приземлился в Монреале, доставив 450 кг почты. Несмотря на успешное испытание, составной самолёт не мог решить проблемы трансокеанских пассажирских перевозок, т. к. перевозка 450 кг полезного груза (5 человек с лёгким багажом) с помощью двух самолётов была, конечно, коммерчески не выгодна. В 1937 г. В.С. Вахмистрова перевели в подмосковный посёлок Подлипки в помещения бывшего парашютно-десантного бюро и назначили руководителем и главным конструктором авиационного КБ-29. На новом месте группа Вахмистрова занялась развитием наиболее успешного варианта составного самолёта — ТБ-3 с двумя И-16 под крыльями («Звено-6»), Работы велись в двух направлениях: отработка техники подцепления истребителей в воздухе («Звено-7») и использование подвесных И-16 в качестве пикирующих бомбардировщиков («Звено-СПБ»).

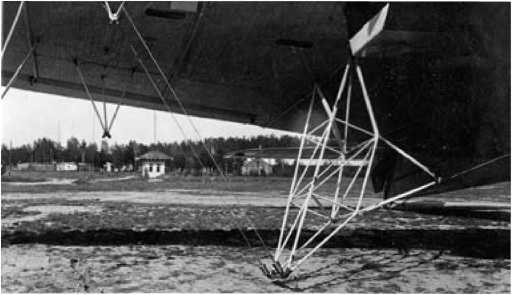

Ферма для крепления самолёта.

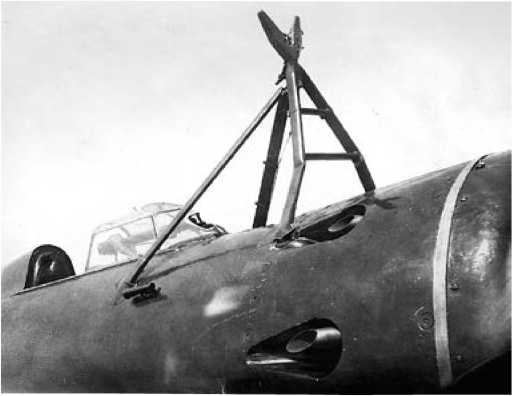

И-16 с замком для подцепки. Опыты с подсоединением одного И-16 М-25 к ТБ-3-4М-17 проходили в 1937 г. (вариант «Звено-7-1»). Под правым крылом бомбардировщика установили опускающуюся ферму со штангой. Пилот истребителя с помощью рас положенного на трубчатой конструкции замка должен был снизу захватить штангу (такая техника зацепления прошла проверку в 1936 г. во время дополнительных испытаний сцепки ТБ-3 + И-Z), после чего посадочную ферму тросом подтягивали к крылу самолёта-носителя. В поднятом положении И-16 упирался крыльями и хвостовой частью фюзеляжа в упоры в виде пирамидок с амортизирующими подушками. Связь между самолётами осуществлялась световой сигнализацией: зажигание лампы под крылом ТБ-3 и в его кабине свидетельствовало, что зацепление состоялось. Для предварительных тренировок под левым крылом бомбардировщика смонтировали раздвижную штангу с конусом на конце. Во время заводских испытаний в Подлипках было выполнено пять подцепок в воздухе. На совместных испытаниях в НИИ ВВС летом 1938 г. лётчику-испытателю Супруну только один раз удалось закрепиться под крылом ТБ-3, при этом из-за удара погнулась труба пирамидальной конструкции на истребителе.

Деформация фермы замка из-за удара при подцепке.

Тренировочные полёты на контакт с конусом.

Подцепка И-16 к ТБ-3 3 июля 1938 г. Маневренный, но малоустойчивый И-16 начинало «водить» при приближении к бомбардировщику, и зацепиться за посадочную ферму было трудно. 29 июля во время тренировки Стефановский задел за неё и повредил винт истребителя. На этом полёты закончились. «Подцепка истребителя И-16 под крыло самолёта ТБ-3 в воздухе при существующей конструкции посадочных устройств сложна и осуществима только для лётчиков высокой квалификации», — гласил вывод по испытаниям [100]. По распоряжению руководства авиапромышленности от 1 ноября 1938 г. работы по «Звену-7» были прекращены. Более успешной оказалась судьба составного пикирующего бомбардировщика (СПБ). Идея сделать из И-16 пикирующий бомбардировщик возникла у Вахмистрова в 1936 г. [101] ТБ-3 должен был стартовать с двумя истребителями под крыльями, каждый нёс по две 250-кг фугасные бомбы (самостоятельно взлететь с такой нагрузкой И-16 не мог). За несколько десятков километров от цели истребители отсоединялись, подходили к ней и с пикирования атаковали её. Такой вид бомбометания увеличивал точность попадания. После сброса боевой нагрузки И-16 превращались в обычные истребители. На аэродром они возвращались своим ходом. Так как пикирующих бомбардировщиков в СССР тогда не было, идея по казалась привлекательной. Дополнительными плюсами было то, что ТБ-3 не должны были входить в зону ПВО противника, а на обратном пути находились под охраной отбомбившихся И-16. Работу включили в план опытного самолётостроения.

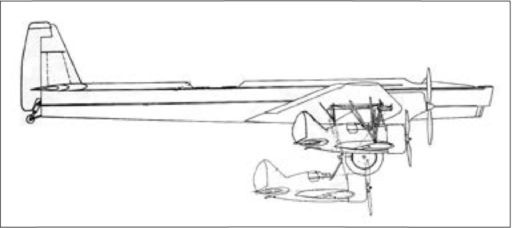

Проект составного самолёта ТБ-3 4М-34РН + 3 И-16М-25 («Звено-7»). Предусматривалось присоединение в полете как одного (подфюзеляжного), так и всех трёх истребителей. Из-за выявившейся на испытаниях в 1938 г. сложности подцепки проект не получил развития.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно