|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 31

Мне пришлось докладывать об этом проекте на заседании Реввоенсовета. Я привез туда все чертежи и рисунки. Мне дали для доклада 15–20 минут. Семён Михайлович Будённый помог мне развесить рисунки. Рисунок самолёта-параболы был непонятен, и Будённый повесил его вверх ногами. К докладу был проявлен очень большой интерес. Эта беседа вместо 15–20 минут длилась около двух часов. Я был откомандирован для его постройки на 22 завод. Работу по проекту вела молодёжь, студенты из МАИ. Спроектировали. Пропустили через макетную комиссию. Начали строить. Тухачевский очень поддерживал нашу работу. Однако когда он доложил о нашем проекте Сталину, Сталин сказал: — Товарищ Тухачевский, вы очень хороший маршал, но очень большой фантазёр! На следующий день моя тема была закрыта, а недостроенный самолёт выброшен в утиль» [94].

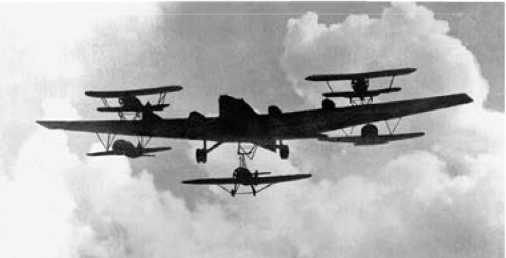

«Звено» из шести самолётов. Тогда Вахмистров решил упростить задачу — объединить уже испытанные «Звено-2», «Звено-5» и «Звено-6» в комплекс из шести самолётов. На крыле ТБ-3 разместили два И-5, под крылом — два И-16, под фюзеляжем — устройство для подцепления в полёте И-Z. По результатам сделанного в ЦАГИ расчёта усилили некоторые узлы крыла и шасси ТБ-3. Истребители И-5 и И-16 могли питаться горючим и смазочным материалом из баков самолёта-авиаматки. Испытания начались 15 ноября 1935 г. и продолжались неделю. Сначала было три тренировочных полёта без установки самолётов И-5, но с двумя И-16 и с подцепкой И-Z. 20 ноября наступил день генерального показа. Бомбардировщик пилотировал П.М. Стефановский, в кабинах И-16 находились инженер-лётчик Т.Т. Алтынов и лётчик-испытатель К.К. Будаков, в закреплённых на крыльях И-5 — инженер-лётчик А.И. Никашин и лётчик-испытатель C.П. Супрун. Взлетали при всех восьми работающих двигателях, но лётчики И-5 по заданию включали моторы на полную мощность не сразу, а уже во время разбега. Никашин и Супрун сделали это не одновременно, и «звено» чуть было не сошло с BПП. Нo в воздухе всё прошло отлично. На высоте 1000 м к бомбардировщику с первой же попытки пришвартовался И-Z Степанчёнка. Составной авиакомплекс сделал несколько кругов над аэродромом, на котором собралось множество зрителей. Потом по команде Стефановского все пять истребителей стартовали с авиаматки и закружили в небе [95]. Позднее рассматривался вариант ТБ-3, обслуживающий восемь истребителей ПВО. Два он нес на крыльях, к нему подлетали ещё шесть, три из которых подцеплялись снизу, а три несли дежурство в воздухе. Периодически звенья менялись для дозаправки самолётов и отдыха лётчиков-истребителей [96].

Момент рассоединения «авиаматки». 1935-й стал годом наибольшей активности работ по «звену». Были успешно испытаны три вида составных самолётов, в том числе с подцепкой и отсоединением в воздухе, началась постройка специального истребителя «Звено». Но именно в это время в карьере изобретателя и судьбе его изобретения наметился перелом. Дело в том, что единственный подходящий бомбардировщик-носитель ТБ-3 из-за невысоких лётных характеристик в середине 1930-х годов считался уже устаревшим, следовательно, бесперспективной становилась и вся идея «звена». В 1936 г. завод № 22 начал выпуск нового по технологии скоростного двухмоторного бомбардировщика СБ, и его руководству было не до Вахмистрова. Истребитель «И-3» сняли с производства, новых «звеньев» не строили. Всё ограничилось повторными испытаниями в 1936 г. подцепки И-Z к ТБ-3 с модифицированными замком зацепления и приёмным устройством и «Звена-6» с усовершенствованной системы бензопитания от ТБ-3 и средствами связи между самолётами (переговорным устройства СПУ-7, световой и звуковой сигнализацией) [97]. Об условиях деятельности бригады Вахмистрова сказано в заявлении её сотрудников руководству завода (сентябрь 1936 г.): «Работая на заводе № 22, бригада только формально числится при опытном конструкторском бюро, а фактически её работой мало кто интересуется, так как завод борется за выполнение своей программы, оставляя в стороне все другие работы. Находясь на заводе, бригада тов. Вахмистрова фактически не имеет производственной базы, ибо нельзя назвать базой несколько человек, выделенных из состава опытного цеха на производство этих работ. Поэтому работы бригады Вахмистрова продвигаются слишком медленно…Недостатком такой работы является то, что выпускаемые объекты теряли своё боевое значение из-за того, что к этому времени материальная часть снималась с вооружения ВВС РККА как устаревшая. В настоящем году по предложению УВВС РККА на одну из установок, разработанную бригадой инж. Вахмистрова, по заводскому обозначению установка „3–6“, был дан заказ в систему ГУАПа (Главное управление авиационной промышленности. — Д.С.), где он в течение шести месяцев не был размещён и только в последнее время (21.XI. 36 г.) было дано распоряжение о передаче заказа и опять-таки не на авиационные заводы, а на заводы НКТП (Народного комиссариата тяжёлой промышленности. — Д.С.). Безусловно, выполнение этого серийного заказа на оборудование 150 самолётов не авиационными заводами повлечёт фактически срыв этой работы, т. к. соответствующего высокого качества и точности в продукции, требующейся в авиации, эти заводы дать не могут [98]. В настоящий момент конструкторская бригада инж. Вахмистрова, помещаясь ещё на заводе № 22, находится в очень тяжёлом положении. Дирекцией завода и ГУАПом официально объявлено о том, что настоящая группа должна покинуть завод и подыскать себе другое место с удобной производственной базой. Такую базу подыскать индивидуально инж. Вахмистрову почти невозможно. …Такое положение группы привело её почти к развалу. Конструктора ютятся в тёмном, низком чердачном помещении завода, где нет ни света, ни воздуха, где даже невозможно ходить, не нагибая голову. Материальная часть (самолёты деревянной конструкции), не имея ангаров, хранятся на улице, где в силу неблагоприятных атмосферных условий (дождь, сырость, снег) подвергаются гниению и коррозии» [99].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно