|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 22

Испытания велись с 11 июля по 7 августа 1933 г. при различном взлётном весе ТБ-1. Самолёт пилотировал лётчик-испытатель Н.П. Благин, в качестве наблюдающих летали инженеры ГДЛ Дудаков и Ширяев. Было проведено семь взлётов, из них пять — с ускорителями. Каждый ускоритель был рассчитан на 15 шашек пироксилино-тротилового пороха. На подготовку полёта (заряжание ракет, проверка цепи зажигания и др.) уходило от часа до полутора. В дневнике испытаний сообщалось: 11 июля — два взлёта без запуска ускорителей. 16 июля — два взлёта с 3/5 полного заряда ускорителей (9 шашек). 21, 22 июля — взлёты с полным зарядом. 7 августа — взлёт с ускорителями с увеличенным до 8 т полётном весе самолёта (сверх программы, по указанию начальника ВВС Алксниса) [66]. Наилучший эффект достигался при включении ускорителей после короткого пробега при полной тяге винтов. В октябре прошли государственные испытания ТБ-1 с ускорителями. Ведущим лётчиком был испытатель НИИ ВВС К.П. Миндер. На одном из полётов по приглашению Алксниса присутствовал нарком по военным и морским делам К.Е. Ворошилов. Результаты увиденного впечатляли — 6-тонная машина отрывалась от земли через 4 секунды после старта. Время работы ускорителей составляло всего 2 секунды, но создаваемая при этом тяга разгоняла машину с ускорением до 15 м/с. Грохоча на всю округу и изрыгая длинные языки пламени, тяжёлые бомбардировщики взлетали легко, как истребители.

Результаты государственных испытаний стартовых ускорителей на ТБ-1. Выводы по испытаниям гласили: «1. Ускорение взлёта самолёта ТБ-1-2М17 с помощью стартовых ракет полностью решено. 2. Взлёт самолёта никаких ненормальностей не представляет и для его освоения не требуется длительной тренировки. 3. Действие газов ракет на самолёт требует проверки путём войсковых испытаний с многочисленными взлётами. В период государственных испытаний после взлётов нарушения конструкции самолёта обнаружено не было. 4. Установка стартовых ракет является чрезмерно тяжёлой, её вес без заряда 409 кг, а с зарядом — 469 кг» [67]. Расчёты показывали, что из-за дополнительного сопротивления и веса максимальная скорость машины снизится на 2 %, дальность — на 7 %, потолок — на 550–600 м. Зато тяжёлый самолёт с укорителями был способен взлетать даже с небольшого аэродрома. Устранить потери в лётных характеристиках можно было с помощью приспособления, сбрасывающего ускорители после взлёта, как это и предлагалось в проекте Дудакова и Константинова. Но прежде решили провести войсковые испытания. Для этого Алкснис поручил заключить с Реактивным научно-исследовательским институтом (РНИИ) в Москве, в который влилась газодинамическая лаборатория, договор на оборудование стартовыми ракетами трёх ТБ-1 и на изготовление 50 стартовых ускорителей. Войсковые испытания наметили провести в 1934 г. во 2-й авиабригаде Балтийского флота, на каждом самолёте предполагалось сделать 50 укороченных взлётов. В том же году должны были начаться опыты по использованию стартовых ракет на 20-тонном четырёхмоторном бомбардировщике ТБ-3.

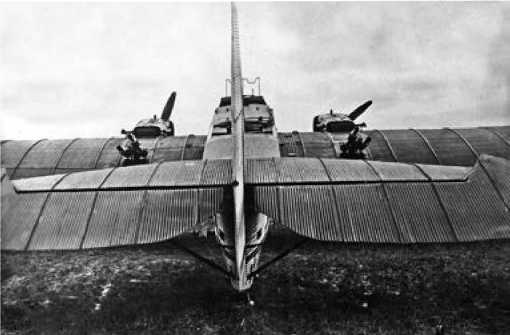

Новая компоновка ускорителей на ТБ-1. 1933 г.

На испытаниях летом 1933 г. Второй справа В.И. Дудаков, третий — Б.С. Петропавловский. После переезда в Москву удача отвернулась от Дудакова и его группы. Переезд лаборатории Дудакова в Москву обернулся значительной потерей времени: подготовить в РНИИ необходимое оснащение для войсковых испытаний ТБ-1 удалось только к лету 1935 г. Лётные эксперименты проводили в НИИ ВВС на двух бомбардировщиках (заводские номера 651 и 726) с 20 августа по 5 сентября, длина разбега сократилась на 50–70 %. Вскоре программу испытаний пришлось прервать, так как выяснилось, что при многократном использовании стартовых ускорителей конструкция не выдерживает нагрузок от мощных реактивных импульсов (каждая из шести пороховых ракет в течение двух секунд создавала тягу 1700 кгс). «При испытании ракетных ускорителей на ТБ-1 в НИИ ВВС установлено, что после 4–5 благополучных взлётов в дальнейшем стали лететь заклёпки у обшивки крыла самолёта. Получил серьёзные повреждения также руль высоты и подъёмник стабилизатора» [68]. Неуспешно закончилась и попытка использования ускорителей на ТБ-3 — основном советском тяжёлом бомбардировщике 1930-х годов. В сентябре 1934 г. на левом крыле переданного в РНИИ ТБ-3 установили макет ракетной стартовой установки. Опробовавший самолёт К.П. Миндер дал отрицательный отзыв: «В полёте на скоростях от 130 км/ч до 170 км/ч наблюдается вибрация хвостового оперения, которая на левой части имеет большую величину….Вибрации настолько значительны, что штурвал управления трясётся с колебаниями до 60 мм и удержать штурвал силой невозможно. Считаю, что проводить полёты с данными вибрациями нельзя, так как возможна поломка кронштейнов и ушков крепления» [69]. В РНИИ попытались решить проблему установкой обтекателя на блок ускорителей, но после того, как обнаружились повреждения конструкции в ходе войсковых испытаний ТБ-1, работы с ТБ-3 прекратили. Остались нереализованными и планы оборудования стартовыми ускорителями бомбардировщика ДБ-3 и летающей лодки МБР-2. Существующие трудности признавал и автор идеи стартовых ускорителей. В 1938 г. в докладе по данному вопросу Дудаков писал: «Ракетные усилия очень велики. Прежде чем ставить стартовые ракеты на какой-либо существующий самолёт надо провести работы по проверке конструкции самолёта на прочность. Для большинства существующих самолётов требуется капитальная переделка крыла» [70]. Ещё одним опередившим время изобретением был проект использования ракет для вывода самолёта из штопора. Эту идею в 1934 г. предложил мастер экспериментального цеха мастерских Витебской авиабригады Печенёв. Небольшие пороховые ракеты весом 3–5 кг предполагалось устанавливать на концах крыльев и вертикального оперения, чтобы создаваемым ими импульсом вывести самолёт из неуправляемого вращения. Этот оригинальный замысел поддержал авторитетный учёный-аэродинамик В.С. Пышнов: «Установка ракет может помочь выводу самолёта из штопора, особенно при испытаниях новых самолётов. Опыты по применению ракет для вывода из штопора нужно поставить, воспользовавшись для начала уже имеющимися в РНИИ ракетами». В институте были готовы взяться за работу, но каких-либо шагов в этом направлении, насколько известно, сделано не было. Зато в эпоху реактивной авиации противоштопорные ракеты часто ставят на опытные образцы самолётов.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно